„Sich irgendwie bewahren, dass es auch eine Welt gibt, die ganz unverwertbar bloß gelebt wird.“ Observationsverhör mit Valerie Fritsch (2)

Zum zweiten Mal in Folge veranstaltete die LMU München zusammen mit der Schwabenakademie Irsee und Universität Augsburg 2023 das Projekt Writing under Observation – Labor literarischen Schreibens. Zu Gast war Valerie Fritsch, Autorin des ![]() Suhrkamp Verlags. Vor einem universitären Germanistik- und Ethnologie-Publikum gab sie exklusive Einblicke in ihre Textproduktion, ihre aktuellen Themen und Auskunft über ihr bisheriges Werk. Die daraus entstandenen Interviews werden im Laufe der nächsten Wochen im Literaturportal Bayern zu lesen sein.

Suhrkamp Verlags. Vor einem universitären Germanistik- und Ethnologie-Publikum gab sie exklusive Einblicke in ihre Textproduktion, ihre aktuellen Themen und Auskunft über ihr bisheriges Werk. Die daraus entstandenen Interviews werden im Laufe der nächsten Wochen im Literaturportal Bayern zu lesen sein.

Valerie Fritsch, 1989 in Graz geboren, wuchs in Graz und Kärnten auf. Nach ihrer Reifeprüfung 2007 absolvierte sie ein Studium an der Akademie für angewandte Photographie und arbeitet seither als Fotokünstlerin. Sie ist Mitglied des Grazer Autorenkollektivs plattform. 2015 erschien ihr Roman Winters Garten, 2020 folgte Herzklappen von Johnson & Johnson. Die Autorin lebt in Graz und Wien.

*

Wie sieht denn die Bearbeitung des Romans innerhalb eines Verlages aus? Vor allem auch die Zusammenarbeit mit Ihrer Lektorin. Wie stark wurde zum Beispiel der Inhalt, gerade bei ![]() Winters Garten, verändert oder durch neue Ideen vom Verlag angeregt?

Winters Garten, verändert oder durch neue Ideen vom Verlag angeregt?

Ja, also die Arbeit mit meiner Lektorin ist wunderschön, denn ich liebe sie, weil sie eine ganz besondere und sehr kluge und sehr feinfühlige Frau ist und sehr viel von Literatur und von Geschichten und von Wörtern versteht. Das sorgt für eine tolle Zusammenarbeit, weil man auch als Autor*in ständig lernt, jemanden, der mit einem guten Blick darauf sieht und einen auf kleine Fehler oder Reduzierungen aufmerksam macht, wertzuschätzen – insofern man eine Vertrauensbasis hat. Es ist natürlich nicht so lustig, wenn man belehrt wird, dass irgendetwas nicht funktioniert oder vielleicht schwächelt. Und hin und wieder muss man natürlich auch um gewisse Sätze und Bilder kämpfen und sagen: „Ich verstehe, was du meinst, aber ich bin nicht dazu bereit, das aufzugeben, das ist für mich jetzt zu wichtig in der Szene“, oder: „Da liegt mir zu viel daran.“ Aber im Großen und Ganzen vertraut man einander und lässt dann auch mal wieder ein paar Seiten gehen oder wird gezwungen, noch ein paar dazuzuschreiben. Das kann auch passieren. Und dann funktioniert das ganz gut. Aber das Lektorat ist trotzdem immer ein harter Prozess. Man ist zwar glücklich, dass man ein Buch vollendet hat, aber dann kommt das Manuskript zurück und alles ist rot angestrichen, obwohl man denkt, man habe alles richtig gemacht und könne auch noch dazu gut rechtschreiben. Auf den ersten Blick erschreckt man sich total, dann verbringt man ein paar Monate mit den Kommentaren, die an einem Text angefügt sind, und damit, alles abzugleichen. Man schreibt sich gegenseitig Argumente hin und her, nimmt sie an, nimmt sie ernst und diskutiert sie durch, bis schlussendlich der fertige Text herauskommt.

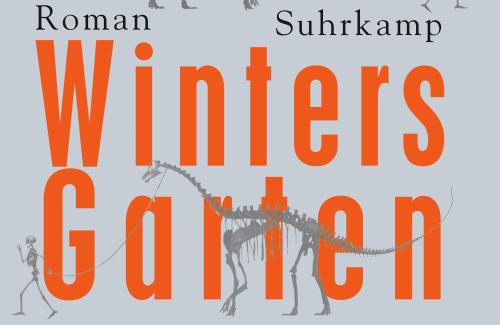

Wenn man den fertigen Text vor sich hat, stellt sich die Frage, wie das Buch letztlich aussehen soll. Deswegen hätte ich noch eine Frage zur Covergestaltung. Im Fall von Winters Garten befinden sich Dinosaurierskelette auf dem Cover. Im Buch allerdings werden keine Dinosaurier erwähnt. Warum sind auf dem Cover Dinosaurierskelette abgebildet und nicht beispielsweise die von Vögeln?

Wenn es um die Covergestaltung geht, wird man immer gefragt, ob man vielleicht Inspirationsideen für die Grafik hat. Ich habe damals zwanzig verschiedene Bilder hingeschickt und unter anderem dieses Skelett, das ein Dinosaurierskelett an der Leine führt. Das ist eine Skulptur in Amerika, von der ich ein Foto im Abendlicht gesehen hatte. Es ist eine große metallische Installation. Ich fand es sehr schön, auf diese Art die Vergeblichkeit des Menschen zu sehen. Das war eines der Bilder, die ich mitgeschickt habe, und dafür haben sie sich entschieden. Außerdem ist es im Verlagswesen sehr verpönt, Dinge direkt auf ein Cover zu geben, die wirklich vorkommen. Oft hat man Romane, auf denen dann nur ein kleiner Vogel darauf ist oder ein Stuhl oder etwas überhaupt ganz Undurchsichtiges. Man versucht sich thematisch nicht festzulegen.

Können Sie sich denn noch an andere Ideen erinnern, die Sie dem Verlag als Inspiration für das Cover vorgeschlagen hatten?

Ich habe tatsächlich einige Fotos und auch Polaroids von mir selbst mitgeschickt, die diese Stimmung für mich transportiert haben. Ein verfallenes Haus, ein Haus, das mich an das in Winters Garten erinnert hat – einfach Atmosphären, von denen man denkt, sie kommen im Buch vor. Das ist natürlich vollkommen unmachbar, ein Foto auf einem Cover zu verwenden. Das hat dort überhaupt nichts verloren. Aber es war für mich wichtig, der Grafik einen Haltegriff zu geben, in welche Richtung es gehen soll.

Sind Sie dann zufrieden damit, wie das Buch am Ende ausgesehen hat, also von der Grafik, die darauf zu sehen ist, und von der farblichen Gestaltung her?

Ja, überraschenderweise hat das für mich funktioniert. Und man hat als Autor*in natürlich das letzte Wort. Wenn es einem gar nicht gefällt, dann müssen sie etwas anderes umsetzen. Man muss sich damit identifizieren können. Man verbringt viel Zeit mit diesem Buch, daher muss man sich damit wohlfühlen.

Sie haben gerade schon erwähnt, dass man sehr viel Zeit mit dem Buch verbringt. Wie entwickeln sich denn Ihre Geschichten? Ist Ihnen vorab relativ klar, wie sie verlaufen werden? Haben Sie so eine Art Skript oder wachsen sie erst mit der Ausarbeitung der Figuren? Einige Autor*innen betonen, dass es die Figuren sind, die einen am Ende dann ans Ziel bringen.

Das stimmt. Ich versuche, mit den Jahren immer eher strukturiert zu arbeiten. Ich habe zuerst ein Thema und eine Welt, die ich sozusagen ausstaffieren möchte, und versuche auch einen ungefähren Ablauf zu machen, einen Plot nach Kapiteln, und schlussendlich überrennt einen das Buch und die Geschichte aber immer und immer wieder. Das heißt, man kann sich nie darauf verlassen, dass das, was man für sich selbst geplant hat, dann auch wirklich eintritt, weil es sich in eine andere Richtung entwickelt. Am Ende bin ich hin und wieder doch auch überrascht, was herausgekommen ist, und das, obwohl ich doch ein bisschen was anderes geplant hatte.

Ich hatte bei der Lektüre das Gefühl, dass Ihre Romane eine schwere und düstere Stimmung vermitteln. Mich würde interessieren, wieso Sie sich dafür entschieden haben oder ob das auch gewachsen ist?

Ich fürchte, ich kann einfach nichts anderes. Das ist gar keine bewusste Entscheidung und ich finde es selbst gar nicht so düster. Es ist eine Welt – die eine oder die andere – und eine Geschichte, die in ihr stattfindet, und das relativ wertfrei. Aber mir ist klar, dass viele Leute das nicht als Urlaubslektüre für den Pool kaufen würden und wenn sie es tun, dann auch wirklich enttäuscht sind, weil es nicht die ideale Lektüre für unbeschwerte Stunden ist. Dafür ist es zu dicht und auch zu dunkel. Wo viel Leben ist, ist auch viel Tod und das möchte man nicht immer konsumieren, das verstehe ich.

Sie reisen auch sehr viel, wie Sie sich auch allgemein für die Recherche viel Zeit nehmen. Sie haben vorher erwähnt, Sie haben schon einmal seziert, um für ein Buch zu recherchieren. Da wollte ich fragen, wie Sie sich das finanzieren? Beziehungsweise gab es Sachen, die Sie gerne für die Recherche gemacht hätten und die Sie dann wegen fehlender finanzieller Mittel oder äußerer Umstände nicht durchführen konnten?

Tatsächlich habe ich mit Geld immer eine sehr gute Beziehung gehabt. Ich bin immer sehr billig gereist und sehr unkompliziert, ohne großen Komfort und sehr flexibel, habe oft irgendwo auf Matratzen geschlafen. Auf dem afrikanischen Kontinent oder in Zentralasien gibt es oft sowieso keine Infrastruktur, die man nutzen kann. Und natürlich ist man immer auf Leute angewiesen, die einem etwas ermöglichen. Zum Beispiel diejenigen, die einen illegal in einen Seziersaal an einer Universität oder in einer Klinik mitnehmen. Das sind dann Sachen, die gratis sind, die man sich auch gar nicht erkaufen kann. Das ist sozusagen ein Glück, das man mit den Menschen hat. Und mit den Reisen habe ich auch immer versucht – und mache es auch immer noch –, wenn ich dann für eine große Zeitung eine Reportage oder einen Essay schreibe, bescheiden zu reisen und auf null querzufinanzieren. Allgemein würde ich die Reisen auch machen, wenn ich nicht darüber schreiben würde. Ich würde sie auch machen, wenn ich nicht fotografieren würde.

Wann kam denn eigentlich in Ihnen erstmals der Wunsch auf, Autorin werden zu wollen, und wie hat sich das für Sie geäußert? Hatten Sie einen starken Drang zu schreiben?

Ich glaube, ich hatte vor allem einen starken Drang zu leben, und ich fand, weil ich gut schreiben kann – das wusste ich schon als Schülerin und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich wirklich vergnügt –, kam mir die Idee, dass ein Leben als Schriftstellerin – nämlich ein ganzes Leben mit dem Schreiben und dem Leben und der Literatur – unbedingt das ist, was ich versuchen möchte, auch wenn ich daran scheitere. Ich habe dann zwar noch ein Studium begonnen, weil ich mir gedacht habe, ich könnte ja auch Juristin werden und das als Absicherung machen, wenn alles andere nicht klappen sollte. Da habe ich mich dann in die Universität reingestürzt, aber festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist ganz eigenartig, ständig Sachen zuzuhören, zu rezipieren und Dinge, die es schon gibt, aufzuschreiben und auswendig zu lernen. Das hat mich richtig irritiert. Ich war ganz fehl am Platz, obwohl ich mir gedacht habe, eigentlich lerne ich doch leicht, das dürfte kein Problem sein. Aber ich war einfach falsch und habe dann alles auf die Karte gesetzt, zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht nur eine Arbeit, die ich gerne machen möchte, sondern ein Leben, das ich führen möchte – allumfassend von früh bis spät und immer!

Also sehen Sie dann das Schreiben auch als eine Art Berufung?

Als eine Berufung? Das ist eine schwierige Frage. Ich fremdele ein bisschen mit dem Wort ‚Berufung‘. Ich glaube, es ist ganz pragmatisch. Es ist das, was ich am liebsten tue und was ich am besten kann – von den Dingen, die ich kann. Natürlich kann man andere Sachen auch, weil man sonst verloren wäre auf der Welt, aber es ist doch das, wo es am besten zusammenspielt.

Ich wollte noch etwas zum Schreiben und zum Schreibprozess an sich fragen. Begleiten Sie die Gedanken zu Ihren Büchern den ganzen Tag über? Schreiben Sie sich Gedanken, die Ihnen kommen, immer direkt auf oder setzen Sie sich geplant eine Stunde am Tag hin und schreiben dann erst, oder wie machen Sie das?

Ich habe tatsächlich immer ein kleines Notizbuch dabei, in dem ich mir zumindest kleine Gedankenstützen mache – es liegt sogar hier, also immer in der Nähe. Und tatsächlich sind viele Sachen, die man schreibt – die trägt man ja jahrelang mit sich herum –, gar nicht bewusst. Aber weil man ja denkt, so wie jeder denkt, sind sie da. Und man denkt und denkt und denkt und beschäftigt sich mit Dingen und erfährt die Welt oder es passiert einem was oder es passiert einem nichts, aber alles fließt schlussendlich irgendwie ein. Und dann irgendwann wird es sozusagen auch wieder aus einem selbst heraus ausgespeichert. Und in den Arbeitszeiten ist es dann natürlich ein konkreter Ausspeicherungsprozess. Aber man muss auch dann immer wieder versuchen, weil man ja immer denkt als Autorin, auch wirklich ganz andere Sachen zu machen, damit man nicht bloß in dieser literarischen Welt lebt, und auch, weil man sich zu dem Gedanken verleiten lässt, dass jede Idee oder jeder Gedanke ja auch einen Zweck hat oder irgendwie verwertet werden muss; dann hat man ja auch keine Freude mehr an der eigenen Arbeit. Man muss sich irgendwie bewahren, dass es auch eine Welt gibt, die ganz unverwertbar bloß gelebt wird, statt dass man sie wieder aufschreiben muss.

Haben Sie das so ein Stück weit auch als Fotografin ausgelebt, praktisch die Welt festzuhalten, ohne dass das nochmal aufgearbeitet werden muss?

Ja, es ist auch eine angenehme Weltsicht ohne Bücher. So ein Bild, das ist etwas ganz Simples. Da hält man kurz die Welt fest, wie sie ist, ohne sie groß herumzubauen, also durch den eigenen Blick. Das hat auch etwas Entlastendes, aber es ist auch schön. Ich genieße es auf Reisen noch immer sehr, hin und wieder weder Notizbuch noch Kamera mitzuführen, weil ich gerne nur schauen möchte und das nicht immer in Arbeit ausarten soll, sondern hin und wieder möchte ich einfach nur da sein.

Warum haben Sie sich damals dafür entschieden zu schreiben? Als Künstlerin, als Fotografin hätten Sie theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, Welten zu bauen oder durch bestimmte Ausschnitte etwas zu erzeugen. Ging das für Sie einfach durch die Worte leichter?

Ja, tatsächlich ist mir das viel leichter gefallen, und nachdem ich auch eine Fotografie-Ausbildung gemacht habe, war ich mir am Ende dieser Ausbildung ganz sicher, dass ich unbedingt schreiben und nicht fotografieren möchte. Das war sozusagen ein echtes negatives Erweckungserlebnis, das ganz deutlich für mich definiert hat, dass ich viel mehr bei den Worten zu Hause bin als bei den Bildern.

Unterstützt Sie das noch im Schaffensprozess neuer Bücher, wenn Sie fotografisch spezielle Ausschnitte festhalten? Bereichert das Ihre Welten, die Sie erschaffen? Kann das Ideen liefern?

Ja, das schon. Das ist ein kleiner Schnipsel der Welt, den man immer wieder mitnimmt.

In Ihrem Roman Winters Garten wird die Frage laut, ob es sich noch lohne, Kinder in die Welt zu setzen. Dazu gibt es aktuell gerade unter jüngeren Menschen Debatten, ob man beispielsweise wegen der Klimakrise überhaupt noch Kinder in die Welt setzen sollte. Nehmen Sie auch solche Ideen auf und verarbeiten sie in Ihren Werken?

Die jetzige Diskussion gab es damals noch nicht. Und ich finde die Idee auch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Auch, das alles so zu verzwecken. Und natürlich ist die Welt in keinem guten Zustand, aber dann auch tatsächlich zu sagen, obwohl man gerne ein Kind hätte, keines zu kriegen, finde ich einen sehr wilden Gedanken und auch keinen sehr schönen für die Welt. Und wie sähe eine solche denn dann aus? Was ist das für eine Welt, in der man nur noch solche Entscheidungen trifft? Aber natürlich kann das durchaus sein, dass aufkommende zeitgenössische Debatten und Fragen mich inspirieren für eine Geschichte und ich mir dieses Weltbild, das unter ganz anderen Prämissen als mein eigenes stattfindet, genauer anschaue, um dem nachzugehen. Das ist natürlich faszinierend, wenn eine fremde Weltsicht auf einen zukommt und man Gelegenheit hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das ist immer interessant.

Wie ist das denn für Sie, wenn Sie ein Gespräch mit einem Opfer eines gescheiterten Mordversuchs führen? Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie in so einer Situation Interviewerin sind?

Das sind tatsächlich wahnsinnig intime Gespräche. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man mit jemandem im Wohnzimmer sitzt, in dem er vier Jahre zuvor von einem Fremden fast ermordet worden wäre. Und in der Intimität vom eigenen Zuhause und eines ganzen fremden Lebens – man kennt diese Menschen ja vorher nicht, man hat eigentlich keinen persönlichen Bezug –, aber sie sitzen dann da und erzählen einem, wenn man Glück hat, die größten Geheimnisse und die wildesten und innersten Empfindungen, die sie in einer außergewöhnlichen Situation empfunden haben, und auch, was danach passiert ist. Und das ist sehr schön, aber zugleich auch sehr wild und extrem anstrengend. Das sind Gespräche, aus denen ich dann wirklich immer wahnsinnig müde hervorgehe. Ich habe danach immer das Gefühl, ich muss sofort ins Bett und schlafen gehen, weil es sowohl beeindruckend als auch wirklich mühsam und erschöpfend ist, wenn ein fremdes Leben so auf einen einfällt, wenn die Betroffenen erzählen. Das sind einfach Momente großer Reibungen und großer Nähe.

Sie haben gerade ein fremdes Leben angesprochen und daran würde ich jetzt gerne anknüpfen. Ich habe nämlich die Frage: Was würden Sie jungen Autor*innen raten, die, so wie Sie, die Liebe zum Schreiben entdeckt haben und wissen, dass sie sich bei den Wörtern zuhause fühlen und die eben auch vielleicht Ambitionen hegen und Träume haben, aber ein bisschen unsicher sind. Was würden Sie solchen Leuten mit auf den Weg geben wollen?

Ich würde sagen, man darf sich auf keinen Fall fürchten. Man muss schreiben, schreiben, schreiben, wenn man das liebt. Und man muss streng sein mit sich selbst, um auch sicherzustellen, dass das, was man macht, gut ist und auch immer besser wird. Und man muss es genau nehmen. Ich würde sagen, es ist zwar nicht sehr modern, die Dinge sehr ernst zu nehmen, aber ich glaube, man muss es sehr ernst nehmen, damit es gut wird und damit man sich auch selbst damit wohlfühlt und das mit seinem eigenen Leben beglaubigen kann. Aber das gilt ja nicht nur für das Schreiben, das gilt ja für fast alle Sachen auf der Welt. Man muss auch nicht gleich das Studium abbrechen oder den Job kündigen, wenn man schreibt. Aber das Schreiben an sich ist etwas Unsicheres, Literatur und eigene Geschichten zu erzählen sind generell etwas schrecklich Unsicheres. Aber der erste Schritt ist wahrscheinlich einfach, dass man sich selbst so weit darauf verlässt, dass man es selbst gut findet.

Haben Sie Musikstücke oder Filme im Kopf, die Sie beeinflusst haben? Also Kunst, die etwas weiter entfernt ist von der Fotografie oder der Literatur?

Ja natürlich. Ich liebe Musik und ich liebe auch Filme. Ich sehe sehr viele Filme, egal ob Dokumentar- oder Spielfilme. Ich höre ganz verschiedene Musik, von fröhlichen Songs aus den 70ern, zu Konzerten von Bach oder auch Johnny Cash, alles gleichermaßen gerne. Das sind Töne und Bilder, die sicher immer wieder Einfluss auf das eigene Schreiben nehmen, weil sie nur ein anderes Medium für eine Welterzählung eines anderen Menschen sind. Da lasse ich mich gerne darauf ein und schaue gerne zu und höre gerne zu. Da gibt es immer viel zu sehen und auch viel zu lernen. Das ist auch ein wunderbarer Weg, um auszusteigen aus den eigenen Sachen und sich auch etwas ganz anderem hinzugeben, bei dem auch ich dann nur Zuschauerin bin.

Ist das Schreiben für Sie persönlich eine ständige Optimierung und ein Weg, um sich selbst zu finden?

Nein. (Sie lacht.) Nein, Selbstfindung durch die Literatur, das ist vorbei. Natürlich muss ich das stets auch machen, aber ich habe das Gefühl, dass am Anfang des Schreibens das erste Buch immer sehr persönlich und autobiographisch ist. Man schreibt sich seine eigenen Verletzungen und Geschichten und all die Dinge, die einem passiert sind, von der Seele. Meine Theorie ist, dass es erst danach richtig interessant wird. Was hat man noch abseits dieses ersten verbrämten Schicksals, das man jetzt ein bisschen losgeworden ist und literarisiert hat, zu erzählen? Welche Dinge kommen dann hervor? Und was entsteht, wenn man sich einer anderen Geschichte zuwendet? Und das natürlich mit dem ganzen Wissen und der ganzen Person, die man ist, aber auch frei von sich selbst, in diesem Sinne.

Vielen Dank, sehr interessant. Es hört sich so an, als hätten Sie Ihren eigenen Zugang gefunden, wie Sie Künstlerin sein können. Es wäre noch interessant zu erfahren, ob Sie sich absichtlich für eine bestimmte Erzählstimme in Ihren Werken entschieden haben.

Wie meinen Sie das genau?

Ob Sie mit einem auktorialen Erzähler, also einem außenstehenden Beobachter, oder aus der Perspektive einer bestimmten Figur heraus erzählen?

Bis jetzt habe ich mich für eine Art Vogelperspektive entschieden, jemand, der alles ein bisschen sieht und auch in alle Ecken und Nebenstraßen schauen kann und nicht nur aus der Sicht einer Figur berichtet. Bis jetzt schaue ich gerne ganz darauf. Wer weiß, vielleicht interessiert es mich irgendwann einmal, nur diesen einen Blick einzunehmen, aber das ist, wie gesagt, bis jetzt noch nicht eingetreten.

Das Observationsverhör wurde am 5. Mai 2023 geführt.

Das Gespräch führten Elena Endres, Emily Schrön, Jasmin Geppert, Samira Mamisch, Yuwei Liu, Max Lieber und Silke Plösch.

Das dritte Observationsverhör lesen Sie am 8. September hier im Journal unter Writing under Observation.

„Sich irgendwie bewahren, dass es auch eine Welt gibt, die ganz unverwertbar bloß gelebt wird.“ Observationsverhör mit Valerie Fritsch (2)

Zum zweiten Mal in Folge veranstaltete die LMU München zusammen mit der Schwabenakademie Irsee und Universität Augsburg 2023 das Projekt Writing under Observation – Labor literarischen Schreibens. Zu Gast war Valerie Fritsch, Autorin des ![]() Suhrkamp Verlags. Vor einem universitären Germanistik- und Ethnologie-Publikum gab sie exklusive Einblicke in ihre Textproduktion, ihre aktuellen Themen und Auskunft über ihr bisheriges Werk. Die daraus entstandenen Interviews werden im Laufe der nächsten Wochen im Literaturportal Bayern zu lesen sein.

Suhrkamp Verlags. Vor einem universitären Germanistik- und Ethnologie-Publikum gab sie exklusive Einblicke in ihre Textproduktion, ihre aktuellen Themen und Auskunft über ihr bisheriges Werk. Die daraus entstandenen Interviews werden im Laufe der nächsten Wochen im Literaturportal Bayern zu lesen sein.

Valerie Fritsch, 1989 in Graz geboren, wuchs in Graz und Kärnten auf. Nach ihrer Reifeprüfung 2007 absolvierte sie ein Studium an der Akademie für angewandte Photographie und arbeitet seither als Fotokünstlerin. Sie ist Mitglied des Grazer Autorenkollektivs plattform. 2015 erschien ihr Roman Winters Garten, 2020 folgte Herzklappen von Johnson & Johnson. Die Autorin lebt in Graz und Wien.

*

Wie sieht denn die Bearbeitung des Romans innerhalb eines Verlages aus? Vor allem auch die Zusammenarbeit mit Ihrer Lektorin. Wie stark wurde zum Beispiel der Inhalt, gerade bei ![]() Winters Garten, verändert oder durch neue Ideen vom Verlag angeregt?

Winters Garten, verändert oder durch neue Ideen vom Verlag angeregt?

Ja, also die Arbeit mit meiner Lektorin ist wunderschön, denn ich liebe sie, weil sie eine ganz besondere und sehr kluge und sehr feinfühlige Frau ist und sehr viel von Literatur und von Geschichten und von Wörtern versteht. Das sorgt für eine tolle Zusammenarbeit, weil man auch als Autor*in ständig lernt, jemanden, der mit einem guten Blick darauf sieht und einen auf kleine Fehler oder Reduzierungen aufmerksam macht, wertzuschätzen – insofern man eine Vertrauensbasis hat. Es ist natürlich nicht so lustig, wenn man belehrt wird, dass irgendetwas nicht funktioniert oder vielleicht schwächelt. Und hin und wieder muss man natürlich auch um gewisse Sätze und Bilder kämpfen und sagen: „Ich verstehe, was du meinst, aber ich bin nicht dazu bereit, das aufzugeben, das ist für mich jetzt zu wichtig in der Szene“, oder: „Da liegt mir zu viel daran.“ Aber im Großen und Ganzen vertraut man einander und lässt dann auch mal wieder ein paar Seiten gehen oder wird gezwungen, noch ein paar dazuzuschreiben. Das kann auch passieren. Und dann funktioniert das ganz gut. Aber das Lektorat ist trotzdem immer ein harter Prozess. Man ist zwar glücklich, dass man ein Buch vollendet hat, aber dann kommt das Manuskript zurück und alles ist rot angestrichen, obwohl man denkt, man habe alles richtig gemacht und könne auch noch dazu gut rechtschreiben. Auf den ersten Blick erschreckt man sich total, dann verbringt man ein paar Monate mit den Kommentaren, die an einem Text angefügt sind, und damit, alles abzugleichen. Man schreibt sich gegenseitig Argumente hin und her, nimmt sie an, nimmt sie ernst und diskutiert sie durch, bis schlussendlich der fertige Text herauskommt.

Wenn man den fertigen Text vor sich hat, stellt sich die Frage, wie das Buch letztlich aussehen soll. Deswegen hätte ich noch eine Frage zur Covergestaltung. Im Fall von Winters Garten befinden sich Dinosaurierskelette auf dem Cover. Im Buch allerdings werden keine Dinosaurier erwähnt. Warum sind auf dem Cover Dinosaurierskelette abgebildet und nicht beispielsweise die von Vögeln?

Wenn es um die Covergestaltung geht, wird man immer gefragt, ob man vielleicht Inspirationsideen für die Grafik hat. Ich habe damals zwanzig verschiedene Bilder hingeschickt und unter anderem dieses Skelett, das ein Dinosaurierskelett an der Leine führt. Das ist eine Skulptur in Amerika, von der ich ein Foto im Abendlicht gesehen hatte. Es ist eine große metallische Installation. Ich fand es sehr schön, auf diese Art die Vergeblichkeit des Menschen zu sehen. Das war eines der Bilder, die ich mitgeschickt habe, und dafür haben sie sich entschieden. Außerdem ist es im Verlagswesen sehr verpönt, Dinge direkt auf ein Cover zu geben, die wirklich vorkommen. Oft hat man Romane, auf denen dann nur ein kleiner Vogel darauf ist oder ein Stuhl oder etwas überhaupt ganz Undurchsichtiges. Man versucht sich thematisch nicht festzulegen.

Können Sie sich denn noch an andere Ideen erinnern, die Sie dem Verlag als Inspiration für das Cover vorgeschlagen hatten?

Ich habe tatsächlich einige Fotos und auch Polaroids von mir selbst mitgeschickt, die diese Stimmung für mich transportiert haben. Ein verfallenes Haus, ein Haus, das mich an das in Winters Garten erinnert hat – einfach Atmosphären, von denen man denkt, sie kommen im Buch vor. Das ist natürlich vollkommen unmachbar, ein Foto auf einem Cover zu verwenden. Das hat dort überhaupt nichts verloren. Aber es war für mich wichtig, der Grafik einen Haltegriff zu geben, in welche Richtung es gehen soll.

Sind Sie dann zufrieden damit, wie das Buch am Ende ausgesehen hat, also von der Grafik, die darauf zu sehen ist, und von der farblichen Gestaltung her?

Ja, überraschenderweise hat das für mich funktioniert. Und man hat als Autor*in natürlich das letzte Wort. Wenn es einem gar nicht gefällt, dann müssen sie etwas anderes umsetzen. Man muss sich damit identifizieren können. Man verbringt viel Zeit mit diesem Buch, daher muss man sich damit wohlfühlen.

Sie haben gerade schon erwähnt, dass man sehr viel Zeit mit dem Buch verbringt. Wie entwickeln sich denn Ihre Geschichten? Ist Ihnen vorab relativ klar, wie sie verlaufen werden? Haben Sie so eine Art Skript oder wachsen sie erst mit der Ausarbeitung der Figuren? Einige Autor*innen betonen, dass es die Figuren sind, die einen am Ende dann ans Ziel bringen.

Das stimmt. Ich versuche, mit den Jahren immer eher strukturiert zu arbeiten. Ich habe zuerst ein Thema und eine Welt, die ich sozusagen ausstaffieren möchte, und versuche auch einen ungefähren Ablauf zu machen, einen Plot nach Kapiteln, und schlussendlich überrennt einen das Buch und die Geschichte aber immer und immer wieder. Das heißt, man kann sich nie darauf verlassen, dass das, was man für sich selbst geplant hat, dann auch wirklich eintritt, weil es sich in eine andere Richtung entwickelt. Am Ende bin ich hin und wieder doch auch überrascht, was herausgekommen ist, und das, obwohl ich doch ein bisschen was anderes geplant hatte.

Ich hatte bei der Lektüre das Gefühl, dass Ihre Romane eine schwere und düstere Stimmung vermitteln. Mich würde interessieren, wieso Sie sich dafür entschieden haben oder ob das auch gewachsen ist?

Ich fürchte, ich kann einfach nichts anderes. Das ist gar keine bewusste Entscheidung und ich finde es selbst gar nicht so düster. Es ist eine Welt – die eine oder die andere – und eine Geschichte, die in ihr stattfindet, und das relativ wertfrei. Aber mir ist klar, dass viele Leute das nicht als Urlaubslektüre für den Pool kaufen würden und wenn sie es tun, dann auch wirklich enttäuscht sind, weil es nicht die ideale Lektüre für unbeschwerte Stunden ist. Dafür ist es zu dicht und auch zu dunkel. Wo viel Leben ist, ist auch viel Tod und das möchte man nicht immer konsumieren, das verstehe ich.

Sie reisen auch sehr viel, wie Sie sich auch allgemein für die Recherche viel Zeit nehmen. Sie haben vorher erwähnt, Sie haben schon einmal seziert, um für ein Buch zu recherchieren. Da wollte ich fragen, wie Sie sich das finanzieren? Beziehungsweise gab es Sachen, die Sie gerne für die Recherche gemacht hätten und die Sie dann wegen fehlender finanzieller Mittel oder äußerer Umstände nicht durchführen konnten?

Tatsächlich habe ich mit Geld immer eine sehr gute Beziehung gehabt. Ich bin immer sehr billig gereist und sehr unkompliziert, ohne großen Komfort und sehr flexibel, habe oft irgendwo auf Matratzen geschlafen. Auf dem afrikanischen Kontinent oder in Zentralasien gibt es oft sowieso keine Infrastruktur, die man nutzen kann. Und natürlich ist man immer auf Leute angewiesen, die einem etwas ermöglichen. Zum Beispiel diejenigen, die einen illegal in einen Seziersaal an einer Universität oder in einer Klinik mitnehmen. Das sind dann Sachen, die gratis sind, die man sich auch gar nicht erkaufen kann. Das ist sozusagen ein Glück, das man mit den Menschen hat. Und mit den Reisen habe ich auch immer versucht – und mache es auch immer noch –, wenn ich dann für eine große Zeitung eine Reportage oder einen Essay schreibe, bescheiden zu reisen und auf null querzufinanzieren. Allgemein würde ich die Reisen auch machen, wenn ich nicht darüber schreiben würde. Ich würde sie auch machen, wenn ich nicht fotografieren würde.

Wann kam denn eigentlich in Ihnen erstmals der Wunsch auf, Autorin werden zu wollen, und wie hat sich das für Sie geäußert? Hatten Sie einen starken Drang zu schreiben?

Ich glaube, ich hatte vor allem einen starken Drang zu leben, und ich fand, weil ich gut schreiben kann – das wusste ich schon als Schülerin und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich wirklich vergnügt –, kam mir die Idee, dass ein Leben als Schriftstellerin – nämlich ein ganzes Leben mit dem Schreiben und dem Leben und der Literatur – unbedingt das ist, was ich versuchen möchte, auch wenn ich daran scheitere. Ich habe dann zwar noch ein Studium begonnen, weil ich mir gedacht habe, ich könnte ja auch Juristin werden und das als Absicherung machen, wenn alles andere nicht klappen sollte. Da habe ich mich dann in die Universität reingestürzt, aber festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist ganz eigenartig, ständig Sachen zuzuhören, zu rezipieren und Dinge, die es schon gibt, aufzuschreiben und auswendig zu lernen. Das hat mich richtig irritiert. Ich war ganz fehl am Platz, obwohl ich mir gedacht habe, eigentlich lerne ich doch leicht, das dürfte kein Problem sein. Aber ich war einfach falsch und habe dann alles auf die Karte gesetzt, zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht nur eine Arbeit, die ich gerne machen möchte, sondern ein Leben, das ich führen möchte – allumfassend von früh bis spät und immer!

Also sehen Sie dann das Schreiben auch als eine Art Berufung?

Als eine Berufung? Das ist eine schwierige Frage. Ich fremdele ein bisschen mit dem Wort ‚Berufung‘. Ich glaube, es ist ganz pragmatisch. Es ist das, was ich am liebsten tue und was ich am besten kann – von den Dingen, die ich kann. Natürlich kann man andere Sachen auch, weil man sonst verloren wäre auf der Welt, aber es ist doch das, wo es am besten zusammenspielt.

Ich wollte noch etwas zum Schreiben und zum Schreibprozess an sich fragen. Begleiten Sie die Gedanken zu Ihren Büchern den ganzen Tag über? Schreiben Sie sich Gedanken, die Ihnen kommen, immer direkt auf oder setzen Sie sich geplant eine Stunde am Tag hin und schreiben dann erst, oder wie machen Sie das?

Ich habe tatsächlich immer ein kleines Notizbuch dabei, in dem ich mir zumindest kleine Gedankenstützen mache – es liegt sogar hier, also immer in der Nähe. Und tatsächlich sind viele Sachen, die man schreibt – die trägt man ja jahrelang mit sich herum –, gar nicht bewusst. Aber weil man ja denkt, so wie jeder denkt, sind sie da. Und man denkt und denkt und denkt und beschäftigt sich mit Dingen und erfährt die Welt oder es passiert einem was oder es passiert einem nichts, aber alles fließt schlussendlich irgendwie ein. Und dann irgendwann wird es sozusagen auch wieder aus einem selbst heraus ausgespeichert. Und in den Arbeitszeiten ist es dann natürlich ein konkreter Ausspeicherungsprozess. Aber man muss auch dann immer wieder versuchen, weil man ja immer denkt als Autorin, auch wirklich ganz andere Sachen zu machen, damit man nicht bloß in dieser literarischen Welt lebt, und auch, weil man sich zu dem Gedanken verleiten lässt, dass jede Idee oder jeder Gedanke ja auch einen Zweck hat oder irgendwie verwertet werden muss; dann hat man ja auch keine Freude mehr an der eigenen Arbeit. Man muss sich irgendwie bewahren, dass es auch eine Welt gibt, die ganz unverwertbar bloß gelebt wird, statt dass man sie wieder aufschreiben muss.

Haben Sie das so ein Stück weit auch als Fotografin ausgelebt, praktisch die Welt festzuhalten, ohne dass das nochmal aufgearbeitet werden muss?

Ja, es ist auch eine angenehme Weltsicht ohne Bücher. So ein Bild, das ist etwas ganz Simples. Da hält man kurz die Welt fest, wie sie ist, ohne sie groß herumzubauen, also durch den eigenen Blick. Das hat auch etwas Entlastendes, aber es ist auch schön. Ich genieße es auf Reisen noch immer sehr, hin und wieder weder Notizbuch noch Kamera mitzuführen, weil ich gerne nur schauen möchte und das nicht immer in Arbeit ausarten soll, sondern hin und wieder möchte ich einfach nur da sein.

Warum haben Sie sich damals dafür entschieden zu schreiben? Als Künstlerin, als Fotografin hätten Sie theoretisch auch die Möglichkeit gehabt, Welten zu bauen oder durch bestimmte Ausschnitte etwas zu erzeugen. Ging das für Sie einfach durch die Worte leichter?

Ja, tatsächlich ist mir das viel leichter gefallen, und nachdem ich auch eine Fotografie-Ausbildung gemacht habe, war ich mir am Ende dieser Ausbildung ganz sicher, dass ich unbedingt schreiben und nicht fotografieren möchte. Das war sozusagen ein echtes negatives Erweckungserlebnis, das ganz deutlich für mich definiert hat, dass ich viel mehr bei den Worten zu Hause bin als bei den Bildern.

Unterstützt Sie das noch im Schaffensprozess neuer Bücher, wenn Sie fotografisch spezielle Ausschnitte festhalten? Bereichert das Ihre Welten, die Sie erschaffen? Kann das Ideen liefern?

Ja, das schon. Das ist ein kleiner Schnipsel der Welt, den man immer wieder mitnimmt.

In Ihrem Roman Winters Garten wird die Frage laut, ob es sich noch lohne, Kinder in die Welt zu setzen. Dazu gibt es aktuell gerade unter jüngeren Menschen Debatten, ob man beispielsweise wegen der Klimakrise überhaupt noch Kinder in die Welt setzen sollte. Nehmen Sie auch solche Ideen auf und verarbeiten sie in Ihren Werken?

Die jetzige Diskussion gab es damals noch nicht. Und ich finde die Idee auch ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Auch, das alles so zu verzwecken. Und natürlich ist die Welt in keinem guten Zustand, aber dann auch tatsächlich zu sagen, obwohl man gerne ein Kind hätte, keines zu kriegen, finde ich einen sehr wilden Gedanken und auch keinen sehr schönen für die Welt. Und wie sähe eine solche denn dann aus? Was ist das für eine Welt, in der man nur noch solche Entscheidungen trifft? Aber natürlich kann das durchaus sein, dass aufkommende zeitgenössische Debatten und Fragen mich inspirieren für eine Geschichte und ich mir dieses Weltbild, das unter ganz anderen Prämissen als mein eigenes stattfindet, genauer anschaue, um dem nachzugehen. Das ist natürlich faszinierend, wenn eine fremde Weltsicht auf einen zukommt und man Gelegenheit hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Das ist immer interessant.

Wie ist das denn für Sie, wenn Sie ein Gespräch mit einem Opfer eines gescheiterten Mordversuchs führen? Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie in so einer Situation Interviewerin sind?

Das sind tatsächlich wahnsinnig intime Gespräche. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man mit jemandem im Wohnzimmer sitzt, in dem er vier Jahre zuvor von einem Fremden fast ermordet worden wäre. Und in der Intimität vom eigenen Zuhause und eines ganzen fremden Lebens – man kennt diese Menschen ja vorher nicht, man hat eigentlich keinen persönlichen Bezug –, aber sie sitzen dann da und erzählen einem, wenn man Glück hat, die größten Geheimnisse und die wildesten und innersten Empfindungen, die sie in einer außergewöhnlichen Situation empfunden haben, und auch, was danach passiert ist. Und das ist sehr schön, aber zugleich auch sehr wild und extrem anstrengend. Das sind Gespräche, aus denen ich dann wirklich immer wahnsinnig müde hervorgehe. Ich habe danach immer das Gefühl, ich muss sofort ins Bett und schlafen gehen, weil es sowohl beeindruckend als auch wirklich mühsam und erschöpfend ist, wenn ein fremdes Leben so auf einen einfällt, wenn die Betroffenen erzählen. Das sind einfach Momente großer Reibungen und großer Nähe.

Sie haben gerade ein fremdes Leben angesprochen und daran würde ich jetzt gerne anknüpfen. Ich habe nämlich die Frage: Was würden Sie jungen Autor*innen raten, die, so wie Sie, die Liebe zum Schreiben entdeckt haben und wissen, dass sie sich bei den Wörtern zuhause fühlen und die eben auch vielleicht Ambitionen hegen und Träume haben, aber ein bisschen unsicher sind. Was würden Sie solchen Leuten mit auf den Weg geben wollen?

Ich würde sagen, man darf sich auf keinen Fall fürchten. Man muss schreiben, schreiben, schreiben, wenn man das liebt. Und man muss streng sein mit sich selbst, um auch sicherzustellen, dass das, was man macht, gut ist und auch immer besser wird. Und man muss es genau nehmen. Ich würde sagen, es ist zwar nicht sehr modern, die Dinge sehr ernst zu nehmen, aber ich glaube, man muss es sehr ernst nehmen, damit es gut wird und damit man sich auch selbst damit wohlfühlt und das mit seinem eigenen Leben beglaubigen kann. Aber das gilt ja nicht nur für das Schreiben, das gilt ja für fast alle Sachen auf der Welt. Man muss auch nicht gleich das Studium abbrechen oder den Job kündigen, wenn man schreibt. Aber das Schreiben an sich ist etwas Unsicheres, Literatur und eigene Geschichten zu erzählen sind generell etwas schrecklich Unsicheres. Aber der erste Schritt ist wahrscheinlich einfach, dass man sich selbst so weit darauf verlässt, dass man es selbst gut findet.

Haben Sie Musikstücke oder Filme im Kopf, die Sie beeinflusst haben? Also Kunst, die etwas weiter entfernt ist von der Fotografie oder der Literatur?

Ja natürlich. Ich liebe Musik und ich liebe auch Filme. Ich sehe sehr viele Filme, egal ob Dokumentar- oder Spielfilme. Ich höre ganz verschiedene Musik, von fröhlichen Songs aus den 70ern, zu Konzerten von Bach oder auch Johnny Cash, alles gleichermaßen gerne. Das sind Töne und Bilder, die sicher immer wieder Einfluss auf das eigene Schreiben nehmen, weil sie nur ein anderes Medium für eine Welterzählung eines anderen Menschen sind. Da lasse ich mich gerne darauf ein und schaue gerne zu und höre gerne zu. Da gibt es immer viel zu sehen und auch viel zu lernen. Das ist auch ein wunderbarer Weg, um auszusteigen aus den eigenen Sachen und sich auch etwas ganz anderem hinzugeben, bei dem auch ich dann nur Zuschauerin bin.

Ist das Schreiben für Sie persönlich eine ständige Optimierung und ein Weg, um sich selbst zu finden?

Nein. (Sie lacht.) Nein, Selbstfindung durch die Literatur, das ist vorbei. Natürlich muss ich das stets auch machen, aber ich habe das Gefühl, dass am Anfang des Schreibens das erste Buch immer sehr persönlich und autobiographisch ist. Man schreibt sich seine eigenen Verletzungen und Geschichten und all die Dinge, die einem passiert sind, von der Seele. Meine Theorie ist, dass es erst danach richtig interessant wird. Was hat man noch abseits dieses ersten verbrämten Schicksals, das man jetzt ein bisschen losgeworden ist und literarisiert hat, zu erzählen? Welche Dinge kommen dann hervor? Und was entsteht, wenn man sich einer anderen Geschichte zuwendet? Und das natürlich mit dem ganzen Wissen und der ganzen Person, die man ist, aber auch frei von sich selbst, in diesem Sinne.

Vielen Dank, sehr interessant. Es hört sich so an, als hätten Sie Ihren eigenen Zugang gefunden, wie Sie Künstlerin sein können. Es wäre noch interessant zu erfahren, ob Sie sich absichtlich für eine bestimmte Erzählstimme in Ihren Werken entschieden haben.

Wie meinen Sie das genau?

Ob Sie mit einem auktorialen Erzähler, also einem außenstehenden Beobachter, oder aus der Perspektive einer bestimmten Figur heraus erzählen?

Bis jetzt habe ich mich für eine Art Vogelperspektive entschieden, jemand, der alles ein bisschen sieht und auch in alle Ecken und Nebenstraßen schauen kann und nicht nur aus der Sicht einer Figur berichtet. Bis jetzt schaue ich gerne ganz darauf. Wer weiß, vielleicht interessiert es mich irgendwann einmal, nur diesen einen Blick einzunehmen, aber das ist, wie gesagt, bis jetzt noch nicht eingetreten.

Das Observationsverhör wurde am 5. Mai 2023 geführt.

Das Gespräch führten Elena Endres, Emily Schrön, Jasmin Geppert, Samira Mamisch, Yuwei Liu, Max Lieber und Silke Plösch.

Das dritte Observationsverhör lesen Sie am 8. September hier im Journal unter Writing under Observation.