Wurffbain treibt die Sehnsucht nach der Vaterland

Fünf Jahre lang war Wurffbain für die Companie in Ostindien, und wurde in dieser Zeit Zeuge erheblicher Abstrafungen, da, wie er schreibt, die Einwohner recht boshafter Art seien, sich mit großen Verbrechen, gar Misshandlungen „versündigen“, weshalb, zur genaueren Ausübung der Gerechtigkeit, die Strafen auch verschärft worden seien. In seiner Zeit wurden insgesamt 114 Personen derart verschärft behandelt: 25 wurden vom Leben zum Tod gebracht, darunter 2 lebendig verbrannt, 1 „geradbrecht“, 9 gehenkt, 9 enthauptet (wobei bei zweien der Körper auf das Rad gelegt worden war). 3 wurden stranguliert oder erwürgt, 52 gegeißelt, 44 einfach und 3 doppelt gebrandmarkt, einem wurde, mit einem „Pfriemen“ die Zunge durchstochen, einem anderen die Backen aufgeschlitzt. 17 Personen kamen an den Wippgalgen, zweien wurde eine Kugel in den Kopf geschossen, 6 ohne andere Strafe in Ketten gelegt, 5 ihrer Ämter enthoben, 3 auf öde Inseln verbannt. Am 24. Mai wird ein Gesell wegen „gepflogenen Diebstahls“ öffentlich gegeißelt (also ausgepeitscht), und für einen Monat lang in Ketten geschlagen. Manchmal floh einer, der wieder eingefangen wurde. Den Personen Gysbert N., Gerrit N. und Christoff N. wurden wegen heimlichen Ein- und Verkaufs einer beträchtlichen Summe Muskat-Blüten öffentlich der Prozess gemacht. Ein Teil der verkauften Muskatblüten wurde an Ort und Stelle vor Gericht verbrannt, die drei niederländischen Herren aber wurden in Ketten gelegt und mussten ein Jahr lang als gewöhnliche Sklaven arbeiten. Andere wurden gegeißelt, von manchen ein Großteil des Solds einbehalten, und der Soldat Peter aus Stuttgart, der den Corporal Abraham Jungblut „in den Kopf verwundet“ hat, wie Wurffbain schreibt (womit womöglich ein Messer- oder Axthieb gemeint sein könnte), wurde, zusammen mit zwei ihrem Herrn entlaufenen Sklaven, die ein Schwein gefangen und gegessen hatten, kurzerhand an den Galgen gehängt. Ein dritter wurde gegeißelt und gebrandmarkt und jener Kaufmannsassistent, der zum Eigennutz 22 „Sockeln“ oder „Ballen“ Muskatblüten mit Wasser gesprengt und also verdorben hatte, verlor erst sein Amt und wurde dann, nach Begleichung des Schadens für die Kompanie über den Abzug vom Sold hinaus, in Ketten gelegt. Während ich las, was Paul, Wurffbains Sohn, auf Geheiß des Vaters Jahre nach dessen fast barocker Reise schrieb, meinte ich in meiner Vorstellung des Johann Sigmund Wurffbain, von diesem Mann einen zarten, langen Seufzer zu hören als spräche er wie folgt zu mir:

Ich blieb gesund bis zum Ende. All die Jahre war mir Gottes Gnade so sicher wie die Einfältigkeit des Daseins. Was hatte ich mir, noch in Nürnberg, nach dem Handschlag mit dem Vater nicht erträumt! Aber ein Tag auf den Inseln gleicht dem nächsten. Schiffe kommen, Schiffe gehen. Sie bringen Nahrungsmittel, Nachrichten und Neuigkeiten, und laden Muskat und Nelken ein. Soldaten, Mohren, Sklaven und Scharfrichter versündigen sich mit Freveltaten, werden bestraft, gerädert, gewippt, gepeitscht und enthauptet. Selbst das Töten und Strafen war mir fad geworden, da wurde ich im Herbst 1635 plötzlich zum Verwaltungsrat zitiert, ein Wink des Schicksals unter Gottes Gnade. Jacob, dessen Nachname mir entfallen ist, wurde wegen vielfältiger Abwesenheit vom Oberkaufmanns- Assistenten zum gemeinen Soldaten degradiert, und nach dreieinhalb Jahren schlug jetzt endlich meine Stunde. Ich erhielt Probezeit, wurde nicht fürstlich, sondern mit Soldatenlöhnung bezahlt, ehe ich dann, eine Weile später, zum Oberkaufmannsassistent befördert wurde.

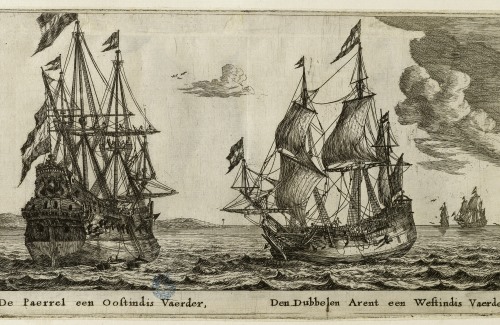

Nun ist mein Vertrag ausgelaufen, mein Dienst für die Companie ist getan. Ich mag die Insel nicht mehr, die Sehnsucht nach dem Vaterland ist zu groß. Heute, am 6. April 1638, lässt Wurffbain seinen Sohn Paul mit dem Versuch hoher Authentizität vermerken, begebe ich mich neben Oberkaufmann Gerrit Demmer auf das Schiff ‚Leyden’ und die Retourflotte. An Bord sind 68.380 Pfund Muskatblüten in 515 Ballen verschnürt, dazu 21.3265 Muskatnüsse, destilliertes Muskatnuss-Öl und 39 Sklaven. Mit Gottes Hilfe werden wir zurück nach Batavia und dann nach Texel segeln. Ob ich es mir nicht anders überlegen wolle, fragt mich die Companie und bietet bei gleichzeitiger Beförderung und verbesserter Besoldung den Dienst in der angenehmen Schreibstube. Ehrerbietig lehne ich ab. Die Langeweile dort wäre noch tödlicher.

*

Es gibt kein Bild von Johann Sigmund Wurffbain. Für Stiche war er nicht bedeutend genug, die Fotografie kam erst dreihundert Jahre später und Wuffbains Zeitgenosse Rembrandt malte nur die Honoratioren, Gläubigen und Gebrochenen. Niemand weiß also, wie Johan Sigmund Wurffbain wirklich aussah; niemand weiß sicher, ob es ihn je gegeben hat. Während Rembrandt die Nachtwache malte und im Tulpenwahn sein Geld verlor, reiste Wurffbain drei Jahre lang von Banda über Batavia zurück nach Amsterdam und Nürnberg. Und nun, dreihundertsiebenundsiebzig Jahre später, die Augen geschlossen und trotz feuchter Oktoberkälte in gewisser Andacht, stehe ich an seinem Grab auf dem Friedhof in Nürnberg, auf dem übrigens auch Albrecht Dürer in für mich erstaunlicher Nähe liegt, und ich höre diesen vermutlich hageren, bescheidenen, um sein Wohl besorgten Wurffbain aus der Marktgasse reden, mit weichem, hellem, keineswegs einschmeichelndem Timbre zu mir sprechen.

Drei Jahre nach seiner Rückkehr heiratet er. Das Kriegsgeheul ist gerade verstummt, die Erschöpfung der Menschen und Armeen groß, die Bevölkerungen sind ausgedünnt und die Waffen in den Kammern verstaut. Wurffbain ist 35. Er wird Kaufmann und, wie vor ihm sein Vater Leonhart, Mitglied des Großen Rathes von Nürnberg. Jahre später kommt der Moment, da Johann Sigmund Wurffbain, die blonden Haare schütterer, der Oberlippenbart fülliger, seinen Sohn Paul, erwachsen und sprachmächtig, zu einem langen Gespräch bittet. Ich stelle es mir wie folgt vor: Vater und Sohn sitzen sich in zwei gegenüber stehenden Sesseln gegenüber, irgendwo in einem der großen Kaufmannshäuser der Nürnberger Marktgasse. Als der Bericht über das Abenteuer von seinem Sohn Johann Paul endlich herausgegeben wird, lebt Wurffbain nicht mehr. Der Tod kam hinterrücks, aber friedvoll. Wallenstein ist längst gefallen, Rembrandt stirbt acht Jahre später. Wurffbain wurde 47 Jahre alt. Auf seinem Grabstein, an dem ich, nach gewissenhafter Auskunft des Nürnberger Stadtarchivariats, schließlich selbst zur Ruhe finde, entdecke ich schließlich auf der in den Stein gebohrten Plakette einen für mich geradezu mythisch gewordenen Namen: Wurffbein. Doppelt ff im Wurf, aber bein mit e statt a. In diesem schönen, von einem zarten Regenguss begleiteten, für mich geradezu abenteuerlichen Moment begann ich, an die wahre Geschichte Europas zu glauben.

Weitere Kapitel:

Fünf Jahre lang war Wurffbain für die Companie in Ostindien, und wurde in dieser Zeit Zeuge erheblicher Abstrafungen, da, wie er schreibt, die Einwohner recht boshafter Art seien, sich mit großen Verbrechen, gar Misshandlungen „versündigen“, weshalb, zur genaueren Ausübung der Gerechtigkeit, die Strafen auch verschärft worden seien. In seiner Zeit wurden insgesamt 114 Personen derart verschärft behandelt: 25 wurden vom Leben zum Tod gebracht, darunter 2 lebendig verbrannt, 1 „geradbrecht“, 9 gehenkt, 9 enthauptet (wobei bei zweien der Körper auf das Rad gelegt worden war). 3 wurden stranguliert oder erwürgt, 52 gegeißelt, 44 einfach und 3 doppelt gebrandmarkt, einem wurde, mit einem „Pfriemen“ die Zunge durchstochen, einem anderen die Backen aufgeschlitzt. 17 Personen kamen an den Wippgalgen, zweien wurde eine Kugel in den Kopf geschossen, 6 ohne andere Strafe in Ketten gelegt, 5 ihrer Ämter enthoben, 3 auf öde Inseln verbannt. Am 24. Mai wird ein Gesell wegen „gepflogenen Diebstahls“ öffentlich gegeißelt (also ausgepeitscht), und für einen Monat lang in Ketten geschlagen. Manchmal floh einer, der wieder eingefangen wurde. Den Personen Gysbert N., Gerrit N. und Christoff N. wurden wegen heimlichen Ein- und Verkaufs einer beträchtlichen Summe Muskat-Blüten öffentlich der Prozess gemacht. Ein Teil der verkauften Muskatblüten wurde an Ort und Stelle vor Gericht verbrannt, die drei niederländischen Herren aber wurden in Ketten gelegt und mussten ein Jahr lang als gewöhnliche Sklaven arbeiten. Andere wurden gegeißelt, von manchen ein Großteil des Solds einbehalten, und der Soldat Peter aus Stuttgart, der den Corporal Abraham Jungblut „in den Kopf verwundet“ hat, wie Wurffbain schreibt (womit womöglich ein Messer- oder Axthieb gemeint sein könnte), wurde, zusammen mit zwei ihrem Herrn entlaufenen Sklaven, die ein Schwein gefangen und gegessen hatten, kurzerhand an den Galgen gehängt. Ein dritter wurde gegeißelt und gebrandmarkt und jener Kaufmannsassistent, der zum Eigennutz 22 „Sockeln“ oder „Ballen“ Muskatblüten mit Wasser gesprengt und also verdorben hatte, verlor erst sein Amt und wurde dann, nach Begleichung des Schadens für die Kompanie über den Abzug vom Sold hinaus, in Ketten gelegt. Während ich las, was Paul, Wurffbains Sohn, auf Geheiß des Vaters Jahre nach dessen fast barocker Reise schrieb, meinte ich in meiner Vorstellung des Johann Sigmund Wurffbain, von diesem Mann einen zarten, langen Seufzer zu hören als spräche er wie folgt zu mir:

Ich blieb gesund bis zum Ende. All die Jahre war mir Gottes Gnade so sicher wie die Einfältigkeit des Daseins. Was hatte ich mir, noch in Nürnberg, nach dem Handschlag mit dem Vater nicht erträumt! Aber ein Tag auf den Inseln gleicht dem nächsten. Schiffe kommen, Schiffe gehen. Sie bringen Nahrungsmittel, Nachrichten und Neuigkeiten, und laden Muskat und Nelken ein. Soldaten, Mohren, Sklaven und Scharfrichter versündigen sich mit Freveltaten, werden bestraft, gerädert, gewippt, gepeitscht und enthauptet. Selbst das Töten und Strafen war mir fad geworden, da wurde ich im Herbst 1635 plötzlich zum Verwaltungsrat zitiert, ein Wink des Schicksals unter Gottes Gnade. Jacob, dessen Nachname mir entfallen ist, wurde wegen vielfältiger Abwesenheit vom Oberkaufmanns- Assistenten zum gemeinen Soldaten degradiert, und nach dreieinhalb Jahren schlug jetzt endlich meine Stunde. Ich erhielt Probezeit, wurde nicht fürstlich, sondern mit Soldatenlöhnung bezahlt, ehe ich dann, eine Weile später, zum Oberkaufmannsassistent befördert wurde.

Nun ist mein Vertrag ausgelaufen, mein Dienst für die Companie ist getan. Ich mag die Insel nicht mehr, die Sehnsucht nach dem Vaterland ist zu groß. Heute, am 6. April 1638, lässt Wurffbain seinen Sohn Paul mit dem Versuch hoher Authentizität vermerken, begebe ich mich neben Oberkaufmann Gerrit Demmer auf das Schiff ‚Leyden’ und die Retourflotte. An Bord sind 68.380 Pfund Muskatblüten in 515 Ballen verschnürt, dazu 21.3265 Muskatnüsse, destilliertes Muskatnuss-Öl und 39 Sklaven. Mit Gottes Hilfe werden wir zurück nach Batavia und dann nach Texel segeln. Ob ich es mir nicht anders überlegen wolle, fragt mich die Companie und bietet bei gleichzeitiger Beförderung und verbesserter Besoldung den Dienst in der angenehmen Schreibstube. Ehrerbietig lehne ich ab. Die Langeweile dort wäre noch tödlicher.

*

Es gibt kein Bild von Johann Sigmund Wurffbain. Für Stiche war er nicht bedeutend genug, die Fotografie kam erst dreihundert Jahre später und Wuffbains Zeitgenosse Rembrandt malte nur die Honoratioren, Gläubigen und Gebrochenen. Niemand weiß also, wie Johan Sigmund Wurffbain wirklich aussah; niemand weiß sicher, ob es ihn je gegeben hat. Während Rembrandt die Nachtwache malte und im Tulpenwahn sein Geld verlor, reiste Wurffbain drei Jahre lang von Banda über Batavia zurück nach Amsterdam und Nürnberg. Und nun, dreihundertsiebenundsiebzig Jahre später, die Augen geschlossen und trotz feuchter Oktoberkälte in gewisser Andacht, stehe ich an seinem Grab auf dem Friedhof in Nürnberg, auf dem übrigens auch Albrecht Dürer in für mich erstaunlicher Nähe liegt, und ich höre diesen vermutlich hageren, bescheidenen, um sein Wohl besorgten Wurffbain aus der Marktgasse reden, mit weichem, hellem, keineswegs einschmeichelndem Timbre zu mir sprechen.

Drei Jahre nach seiner Rückkehr heiratet er. Das Kriegsgeheul ist gerade verstummt, die Erschöpfung der Menschen und Armeen groß, die Bevölkerungen sind ausgedünnt und die Waffen in den Kammern verstaut. Wurffbain ist 35. Er wird Kaufmann und, wie vor ihm sein Vater Leonhart, Mitglied des Großen Rathes von Nürnberg. Jahre später kommt der Moment, da Johann Sigmund Wurffbain, die blonden Haare schütterer, der Oberlippenbart fülliger, seinen Sohn Paul, erwachsen und sprachmächtig, zu einem langen Gespräch bittet. Ich stelle es mir wie folgt vor: Vater und Sohn sitzen sich in zwei gegenüber stehenden Sesseln gegenüber, irgendwo in einem der großen Kaufmannshäuser der Nürnberger Marktgasse. Als der Bericht über das Abenteuer von seinem Sohn Johann Paul endlich herausgegeben wird, lebt Wurffbain nicht mehr. Der Tod kam hinterrücks, aber friedvoll. Wallenstein ist längst gefallen, Rembrandt stirbt acht Jahre später. Wurffbain wurde 47 Jahre alt. Auf seinem Grabstein, an dem ich, nach gewissenhafter Auskunft des Nürnberger Stadtarchivariats, schließlich selbst zur Ruhe finde, entdecke ich schließlich auf der in den Stein gebohrten Plakette einen für mich geradezu mythisch gewordenen Namen: Wurffbein. Doppelt ff im Wurf, aber bein mit e statt a. In diesem schönen, von einem zarten Regenguss begleiteten, für mich geradezu abenteuerlichen Moment begann ich, an die wahre Geschichte Europas zu glauben.