Mit Gott will Wurffbain nach Indien

Dreihundertzweiundneunzig Jahre nach Johann Sigmund Wurffbain, dessen Grab auf dem Nürnberger Friedhof St. Johannis ich später ausfindig machen sollte, fuhr auch ich nach Amsterdam. Per Zufall – Vorsehung ist an dieser Stelle auszuschließen – geriet ich, ein paar Schritte von Rotlichtviertel und Chinatown entfernt, in ein so streng wie selbstbeherrscht wirkendes, mit spitzen Giebeln aus hellem Stein gebautes Gebäude, dessen Eingang überraschend klein, aber rollstuhlgerecht und von jungen Menschen stark frequentiert war. Der Bau, weder prächtig noch prunkvoll, sondern durch puristische Profanität erhaben, führte mich durch seine Lobby ein paar Treppenstufen hinauf Hochparterre, wo ich, linkerhand, eine cremefarben lackierte Tür mit einem adretten, auf eher kleine Angelegenheiten hindeutenden Wort entdeckte: Bewindhebberskamer. Darunter sah ich drei ineinander verschlungene Buchstaben eines enigmatischen Emblems: VOC. Von diesem für seine welthistorische Bedeutung erstaunlich bescheiden wirkenden Zimmer aus, das aufzuschließen ich den sofort hilfsbereiten (und vielleicht ahnungslosen) Hausmeister bat, wurde von 1602 bis 1798 das mächtigste Unternehmen der Weltgeschichte geleitet: die Vereinigte Ostindische Companie (VOC). Nach eigenen Recherchen, die ich über Jahre hinweg vorgenommen hatte, habe ich bis heute den Mut zu behaupten, dass die VOC vor gut vierhundert Jahren bezüglich Macht und Weltwirkung bedeutsamer war als diesertage die großen amerikanischen Techkonzerne. Da die Companie eine Art Staat im Staate war, wurde sie geleitet (besser regiert) von Siebzehn Direktoren aus sechs verschiedenen Regionalkammern in der damals jungen niederländischen Republik, die sich im ständigen Kampf gegen ihre Besatzer, die katholische Krone Spaniens, zu erwehren und vom Feind zu emanzipieren suchte und dies durch eigensinnige Diplomatie und kluge Manöver letztlich vermochte.

Dieser nicht größer als das Klassenzimmer einer Grundschule kleine Raum, ein paar Schritte vom Haus des zur gleichen Zeit zum Genius aufsteigenden Malers Rembrandt gelegen, war fast zwei Jahrhunderte lang das Headquarter eines Staates im Staat und ist liegt heute mitten im Hauptgebäude Amsterdamer Universität am Kloverniersburgwal. Hier malso, in der Bewindhebberskamer, fielen die Welt bis heute prägende Entscheidungen. Hier wurde die erste Globalisierung konzipiert. Hier wurde ein tragender Pfeiler für den Wohlstand Europas in den fremden Boden Asiens gerammt. Von diesem Gebäude aus wurde, durch eine in der Weltgeschichte bis dahin einzigartige Infrastruktur, mit calvinistischer Cleverness, kaufmännischer Exzellenz und überraschender Brutalität der Angestellten die östliche Hemisphäre der Welt erobert und, obwohl der Begriff damals längst nicht bekannt gewesen wäre, kolonisiert.

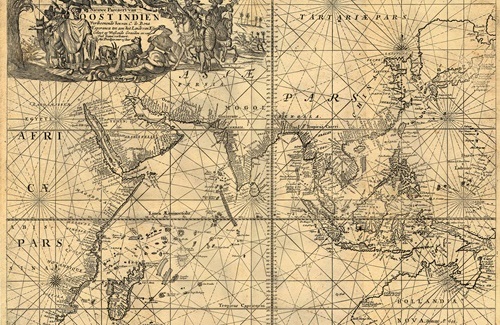

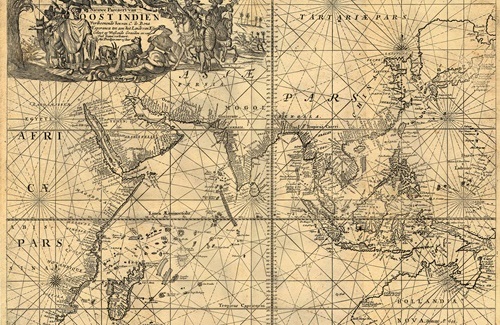

In der Kammer roch es nach altem Holz, das Parkett war kompakt, und zweiundzwanzig schlichte, mit grünem Polster bezogene Stühle umstanden einen ovalen, mit festem Stoff bedeckten Tisch vor einem mit grünen Kacheln versehenen Kamin, über dem vier Ölgemälde hingen, darauf zu sehen waren Palmen, Schiffe, Werften und Szenen einer von Amsterdam weit entfernten, exotisch wirkenden Lebenswelt. Rechterhand nahm der Stich einer Weltkarte große Teile der Wandtapete ein, erkennbar die Ländernamen Canton, Ludea und Couchyn.

Ich wusste, dass Zehntausende Matrosen, Soldaten, Kaufleute, Priester und Abgesandte über fast zwei Jahrhunderte hinweg im Dienst der VOC standen, Ruhm und Reichtum der Companie mehrten und ein vornehmlich durch Muskatnuss und Gewürznelke (später Zimt, Seide, Porzellan, Kaffee und Tee) bis dahin unvergleichliches Handelsimperium aufbauten, während sie so abenteuerliche wie abscheuliche Dinge erlebten. Wurffbain war einer unter ihnen. Ob er je in der Bewindhebberskamer war, kann ich nicht mit Sicherheit verneinen, aber es scheint mir unwahrscheinlich, denn kaum einer, der nicht den Rang eines Kaufmanns oder Kapitäns besaß – und also ein Schiff zu steuern befugt war – hätte bei den Siebzehn Direktoren persönlich vorstellig werden dürfen.

Wurffbain bewarb sich als Kaufmann mit einer Verpflichtung von fünf Jahren Dienst in Ostindien, Hin- und Rückreise nicht miteinbegriffen. „Es ist doch ein und allemal gewiss“, beginnt der Bericht des Sohnes im Auftrag seines Vaters, „dass das Reisen eine großmütige und nutzbare Sache sei.“

Großmütig? Nein, Großmut scheint erst einmal nicht im Spiel gewesen zu sein, eher kühles Interesse an Aufstieg und Wohlstand. Dennoch stellte sich Johann Sigmund Wurffbain im Ostindienhaus vor. Ich sehe ihn vor mir: ein stattlich gewachsener jungen Mann, mit kräftigem (aber nicht derbem) fränkischen Zungenschlag, keineswegs laut oder roh, denn Wurffbain kam, wie man heute sagen würde, aus gutbürgerlichem Hause (ohne dass es das gute Bürgertum im heutigen Verständnis damals schon gab), mit einer an Vernunft und Nächstenliebe geschulten Erziehung, weshalb Wurffbain meiner Einschätzung nach ein in sich ruhender, um Ausgleich bemühter, mit Disziplin und sanfter Hartnäckigkeit ausgestatteter Ministerialratszögling war, den das Töten, Zerstückeln und Verbrennen des Krieges in bedrängenden träumen nächtelang heimgesucht haben könnte.

Er war 19 und der Dreißigjährige Krieg auf dem Zenit seiner Verderblichkeit angekommen. Seit vierzehn Jahren trachteten die Länder Europas danach, sich gegenseitig zu vernichten: Kaiserliche gegen Königliche, Katholiken gegen Protestanten, Europäer gegen Europäer, und in den Gebieten Deutschlands hatten Leid, Verarmung, Verwilderung und Trostlosigkeit dermaßen überhand genommen, dass es weder Nahrung noch Hoffnung gab. So gut wie alles war zerstört, der Handel verdorben, Hilfe nicht in Sicht. Gott hatte, wie so oft, eigene Pläne mit der Menschheit und hielt sich mit weiteren Offenbarungen zurück, was die Leute, die auf ein Zeichen, vielleicht auf das Zweite Kommen des Messias warteten, in jene wohlbekannte Apokalyptik versetzte, die alle haben, für die – in Ermangelung von Zuversicht oder Wissen – das Ende der Welt immer schon gekommen zu sein scheint.

Explizit mit Gott wollte Wurffbain sein Heil und Glück in den weit entlegenen Ländern suchen, und er hatte, mehr als alle anderen, die sich im Ostindienhaus bewarben, schon zu Beginn beträchliches Glück, denn einer aus der für die Siebzehn Herren arbeitenden Kommission mit Namen Rademaker bot ihm an, auf der in Kürze, genauer im März 1632, abgehenden Frühlingsflotte im Rang des ‚Kaufmanns-Assistenten‘ als Angestellter im Dienst der Companie nach Ostindien zu reisen, wofür er sich im Ostindischen Haus am Kloverniersburgwal vorstellig werden sollte. Kam der Tag der Auswahl, schlugen Pauken und schnarrten Trompeten, und Ausrufer verkündeten in ganz Amsterdam: Die Companie heuert an! In den Pensionen wurden die Anwärter gut gekleidet, man gab ihnen zur Lockerheit Wacholderschnaps, dann zogen sie zum Ostindienhaus, wo die Scharen sich sammelten. Hunderte, vielleicht tausende Männer warteten im Tumult am Ufer der Gracht, dann öffneten sich die Tore, und sie stiegen über die Köpfe derer, die bereits gestürzt waren und stolperten nach vorn und vielleicht schrieen sie. Fäuste flogen, Hände klatschten Gesichter, und einige, so schildern die Quellen, seien, warum auch immer, in Ohnmacht geraten. Wer zu spät kam und an die rasch wieder verschlossenen Türen drängte, wurde von der VOC-Security mit Eisenstangen geschlagen – jene aber, die, glücklich und womöglich erschöpft, im Gebäude waren, wurden der Reihe nach in den Sitzungssaal geführt. Einer Kommission aus Abgeordneten und Seeoffizieren hatten sie Rechenschaft über maritime Erfahrungen abzulegen, Matrosen etwa wurden Fragen zum Kompass gestellt, Soldaten hatten Exerzierübungen vorzuführen, die Kommissare fragte nach dem gewünschten Verdienst, all das recht schlicht und schnell, wie man sich denken kann, um die Masse an Bewerbern möglichst reibungslos abzufertigen und die bestgeeigneten ausfindig zu machen. War die Vorstellung überzeugend, wurden die von den Seelenverkäufern auf genau diesen Erfolg trainierten Anwerber für 9 Gulden Gage im Monat in den Dienst der Companie genommen, bei der zeitweilig 25.000 Personen zeitgleich angestellt waren. In den gesamten 196 Jahren ihrer Herrschaftszeit als Staat im Staate sollen es insgesamt 973.000 Menschen gewesen sein, die nach Ostindien abfuhren, von denen nur 365.000 wieder zurückkamen.

Weitere Kapitel:

Dreihundertzweiundneunzig Jahre nach Johann Sigmund Wurffbain, dessen Grab auf dem Nürnberger Friedhof St. Johannis ich später ausfindig machen sollte, fuhr auch ich nach Amsterdam. Per Zufall – Vorsehung ist an dieser Stelle auszuschließen – geriet ich, ein paar Schritte von Rotlichtviertel und Chinatown entfernt, in ein so streng wie selbstbeherrscht wirkendes, mit spitzen Giebeln aus hellem Stein gebautes Gebäude, dessen Eingang überraschend klein, aber rollstuhlgerecht und von jungen Menschen stark frequentiert war. Der Bau, weder prächtig noch prunkvoll, sondern durch puristische Profanität erhaben, führte mich durch seine Lobby ein paar Treppenstufen hinauf Hochparterre, wo ich, linkerhand, eine cremefarben lackierte Tür mit einem adretten, auf eher kleine Angelegenheiten hindeutenden Wort entdeckte: Bewindhebberskamer. Darunter sah ich drei ineinander verschlungene Buchstaben eines enigmatischen Emblems: VOC. Von diesem für seine welthistorische Bedeutung erstaunlich bescheiden wirkenden Zimmer aus, das aufzuschließen ich den sofort hilfsbereiten (und vielleicht ahnungslosen) Hausmeister bat, wurde von 1602 bis 1798 das mächtigste Unternehmen der Weltgeschichte geleitet: die Vereinigte Ostindische Companie (VOC). Nach eigenen Recherchen, die ich über Jahre hinweg vorgenommen hatte, habe ich bis heute den Mut zu behaupten, dass die VOC vor gut vierhundert Jahren bezüglich Macht und Weltwirkung bedeutsamer war als diesertage die großen amerikanischen Techkonzerne. Da die Companie eine Art Staat im Staate war, wurde sie geleitet (besser regiert) von Siebzehn Direktoren aus sechs verschiedenen Regionalkammern in der damals jungen niederländischen Republik, die sich im ständigen Kampf gegen ihre Besatzer, die katholische Krone Spaniens, zu erwehren und vom Feind zu emanzipieren suchte und dies durch eigensinnige Diplomatie und kluge Manöver letztlich vermochte.

Dieser nicht größer als das Klassenzimmer einer Grundschule kleine Raum, ein paar Schritte vom Haus des zur gleichen Zeit zum Genius aufsteigenden Malers Rembrandt gelegen, war fast zwei Jahrhunderte lang das Headquarter eines Staates im Staat und ist liegt heute mitten im Hauptgebäude Amsterdamer Universität am Kloverniersburgwal. Hier malso, in der Bewindhebberskamer, fielen die Welt bis heute prägende Entscheidungen. Hier wurde die erste Globalisierung konzipiert. Hier wurde ein tragender Pfeiler für den Wohlstand Europas in den fremden Boden Asiens gerammt. Von diesem Gebäude aus wurde, durch eine in der Weltgeschichte bis dahin einzigartige Infrastruktur, mit calvinistischer Cleverness, kaufmännischer Exzellenz und überraschender Brutalität der Angestellten die östliche Hemisphäre der Welt erobert und, obwohl der Begriff damals längst nicht bekannt gewesen wäre, kolonisiert.

In der Kammer roch es nach altem Holz, das Parkett war kompakt, und zweiundzwanzig schlichte, mit grünem Polster bezogene Stühle umstanden einen ovalen, mit festem Stoff bedeckten Tisch vor einem mit grünen Kacheln versehenen Kamin, über dem vier Ölgemälde hingen, darauf zu sehen waren Palmen, Schiffe, Werften und Szenen einer von Amsterdam weit entfernten, exotisch wirkenden Lebenswelt. Rechterhand nahm der Stich einer Weltkarte große Teile der Wandtapete ein, erkennbar die Ländernamen Canton, Ludea und Couchyn.

Ich wusste, dass Zehntausende Matrosen, Soldaten, Kaufleute, Priester und Abgesandte über fast zwei Jahrhunderte hinweg im Dienst der VOC standen, Ruhm und Reichtum der Companie mehrten und ein vornehmlich durch Muskatnuss und Gewürznelke (später Zimt, Seide, Porzellan, Kaffee und Tee) bis dahin unvergleichliches Handelsimperium aufbauten, während sie so abenteuerliche wie abscheuliche Dinge erlebten. Wurffbain war einer unter ihnen. Ob er je in der Bewindhebberskamer war, kann ich nicht mit Sicherheit verneinen, aber es scheint mir unwahrscheinlich, denn kaum einer, der nicht den Rang eines Kaufmanns oder Kapitäns besaß – und also ein Schiff zu steuern befugt war – hätte bei den Siebzehn Direktoren persönlich vorstellig werden dürfen.

Wurffbain bewarb sich als Kaufmann mit einer Verpflichtung von fünf Jahren Dienst in Ostindien, Hin- und Rückreise nicht miteinbegriffen. „Es ist doch ein und allemal gewiss“, beginnt der Bericht des Sohnes im Auftrag seines Vaters, „dass das Reisen eine großmütige und nutzbare Sache sei.“

Großmütig? Nein, Großmut scheint erst einmal nicht im Spiel gewesen zu sein, eher kühles Interesse an Aufstieg und Wohlstand. Dennoch stellte sich Johann Sigmund Wurffbain im Ostindienhaus vor. Ich sehe ihn vor mir: ein stattlich gewachsener jungen Mann, mit kräftigem (aber nicht derbem) fränkischen Zungenschlag, keineswegs laut oder roh, denn Wurffbain kam, wie man heute sagen würde, aus gutbürgerlichem Hause (ohne dass es das gute Bürgertum im heutigen Verständnis damals schon gab), mit einer an Vernunft und Nächstenliebe geschulten Erziehung, weshalb Wurffbain meiner Einschätzung nach ein in sich ruhender, um Ausgleich bemühter, mit Disziplin und sanfter Hartnäckigkeit ausgestatteter Ministerialratszögling war, den das Töten, Zerstückeln und Verbrennen des Krieges in bedrängenden träumen nächtelang heimgesucht haben könnte.

Er war 19 und der Dreißigjährige Krieg auf dem Zenit seiner Verderblichkeit angekommen. Seit vierzehn Jahren trachteten die Länder Europas danach, sich gegenseitig zu vernichten: Kaiserliche gegen Königliche, Katholiken gegen Protestanten, Europäer gegen Europäer, und in den Gebieten Deutschlands hatten Leid, Verarmung, Verwilderung und Trostlosigkeit dermaßen überhand genommen, dass es weder Nahrung noch Hoffnung gab. So gut wie alles war zerstört, der Handel verdorben, Hilfe nicht in Sicht. Gott hatte, wie so oft, eigene Pläne mit der Menschheit und hielt sich mit weiteren Offenbarungen zurück, was die Leute, die auf ein Zeichen, vielleicht auf das Zweite Kommen des Messias warteten, in jene wohlbekannte Apokalyptik versetzte, die alle haben, für die – in Ermangelung von Zuversicht oder Wissen – das Ende der Welt immer schon gekommen zu sein scheint.

Explizit mit Gott wollte Wurffbain sein Heil und Glück in den weit entlegenen Ländern suchen, und er hatte, mehr als alle anderen, die sich im Ostindienhaus bewarben, schon zu Beginn beträchliches Glück, denn einer aus der für die Siebzehn Herren arbeitenden Kommission mit Namen Rademaker bot ihm an, auf der in Kürze, genauer im März 1632, abgehenden Frühlingsflotte im Rang des ‚Kaufmanns-Assistenten‘ als Angestellter im Dienst der Companie nach Ostindien zu reisen, wofür er sich im Ostindischen Haus am Kloverniersburgwal vorstellig werden sollte. Kam der Tag der Auswahl, schlugen Pauken und schnarrten Trompeten, und Ausrufer verkündeten in ganz Amsterdam: Die Companie heuert an! In den Pensionen wurden die Anwärter gut gekleidet, man gab ihnen zur Lockerheit Wacholderschnaps, dann zogen sie zum Ostindienhaus, wo die Scharen sich sammelten. Hunderte, vielleicht tausende Männer warteten im Tumult am Ufer der Gracht, dann öffneten sich die Tore, und sie stiegen über die Köpfe derer, die bereits gestürzt waren und stolperten nach vorn und vielleicht schrieen sie. Fäuste flogen, Hände klatschten Gesichter, und einige, so schildern die Quellen, seien, warum auch immer, in Ohnmacht geraten. Wer zu spät kam und an die rasch wieder verschlossenen Türen drängte, wurde von der VOC-Security mit Eisenstangen geschlagen – jene aber, die, glücklich und womöglich erschöpft, im Gebäude waren, wurden der Reihe nach in den Sitzungssaal geführt. Einer Kommission aus Abgeordneten und Seeoffizieren hatten sie Rechenschaft über maritime Erfahrungen abzulegen, Matrosen etwa wurden Fragen zum Kompass gestellt, Soldaten hatten Exerzierübungen vorzuführen, die Kommissare fragte nach dem gewünschten Verdienst, all das recht schlicht und schnell, wie man sich denken kann, um die Masse an Bewerbern möglichst reibungslos abzufertigen und die bestgeeigneten ausfindig zu machen. War die Vorstellung überzeugend, wurden die von den Seelenverkäufern auf genau diesen Erfolg trainierten Anwerber für 9 Gulden Gage im Monat in den Dienst der Companie genommen, bei der zeitweilig 25.000 Personen zeitgleich angestellt waren. In den gesamten 196 Jahren ihrer Herrschaftszeit als Staat im Staate sollen es insgesamt 973.000 Menschen gewesen sein, die nach Ostindien abfuhren, von denen nur 365.000 wieder zurückkamen.