Wurffbain kommt nach Amsterdam

Ich stelle mir Wurffbain als hageren Mann mit Blondhaar und dünnem Oberlippenbart vor. Ich weiß nicht warum, er könnte ja auch klein, rundlich, haarlos und ohne erkennbaren Hals gewesen sein, aber seine protestantische Strenge, die schon in den Anfängen seiner Berichte spürbare Kaufmannshonorigkeit und der aus den Schilderungen der Ostindischen Reise erwachsende Anspruch an Ehrbarkeit legt in meiner Fantasie einen etwas hängeschultrigen, vielleicht sogar rachitischen, für die damalige Zeit (man hatte ja jederzeit mit Hungersnöten und Kleinwüchsigkeit zu rechnen) verblüffend emporgeschossenen Mann von einem Meter achtzig oder dergleichen mehr nahe.

Als er in Amsterdam ankam – ich kann nur spekulieren: in der Dämmerung eines Dezembertags 1631 – könnte Wurffbain, darauf jedenfalls lassen die Dokumente seines Sohnes (die wiederum ja mir vorliegen) auf zweideutige Weise schließen, in die Pension eine gewissen Jan Stuiver gegangen sein, zehn Gehminuten vom Kloverniersburgwal und dem Ostindienhaus, der Zentrale der Vereinigten Ostindischen Companie, bei der Wurffbain anheuern wollte, entfernt. Wie die meisten Agenten jener Tage war auch Stuiver ein „Volkshändler“, ein Mittelsmann, wenn man so will, einer von denen, die man Seelenverkäufer nannte und die nichts anderes als Menschenhändler waren, genauer: Menschenräuber, sogar „Menschenverderber“, wie manche, die deren Geschäftsgebaren hassten, mit großer Verachtung sagten, professionelle Rekrutierer kurzum (wir würden heute Headhunter oder Human Resource Officer sagen), die für die Companie Soldaten und Seeleute anwarben und von keinerlei schlechtem, sondern von ausschließlich ökonomisch gesteuertem Gewissen gesteuert wurden. Sie gaben Anwerbern so lange Kost und Logis, bis diese von der Companie einbestellt, ausgewählt und angestellt wurden und das Schiff, dem sie schließlich zugeteilt wurden, endlich auslief. Jene, die aus Deutschland, Norwegen oder Dänemark nach Amsterdam kamen, folgten dem Gerücht, die junge niederländische Republik böte gute und sichere Arbeitsmöglichkeiten und im Vergleich zu allen anderen Ländern der damaligen Epoche überraschend hohe Löhne, vergleichbar mit der Situation im heutigen Dubai für Arbeitsmigranten aus Malaysia, den Filippinen oder Bangladesch, die auf den (arbeitsrechtlich durchaus fragwürdigen) Baustellen der Emirate in zwei Monaten so viel verdienen wie in ihren Heimatländern im ganzen Jahr nicht. Wer also für die VOC, das größte (und mächtigste) Unternehmen der damaligen Welt, nach Ostindien aufbrach, erhöhte nicht nur seine Vermögensmasse für das Ende der Reise, sondern auch seinen sozialen Status als Held oder Abenteurer, kehrte er wieder in die Heimat zurück, was nicht vielen gelang.

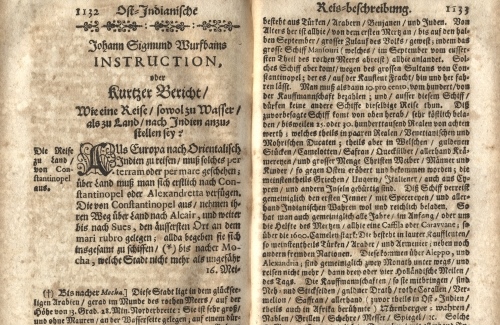

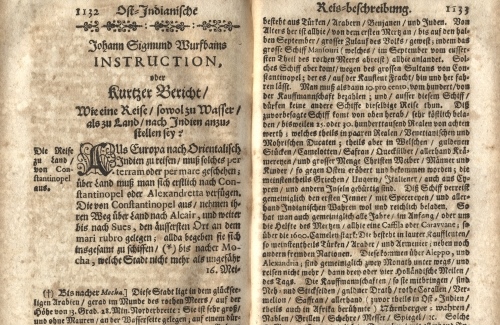

Die Companie ließ drei Mal pro Jahr nach Ostindien ausfahren. Ihre Flotten verließen die Reede von Texel im September, dem Zeitpunkt der Amsterdamer Kirchweih, stach die Kirmesflotte in See, die Weihnachtsflotte lief im Dezember oder Januar aus, die Osterflotte im Frühjahr. Auch Wurffbain wusste, dass auf der Hinreise keiner an Bord war, der nicht im Dienst der Companie gestanden hätte, wobei es eine Frage schieren Glücks zu sein schien, ob jene, die sich so lange auf den Dienst im fernen Osten einließen, nach der Ankunft auf den Molukken (oder den Inseln des heutigen Indonesiens) je an einen gesunden und nützlichen Ort geraten würden, denn keiner von ihnen konnte einen anderen Ort oder einen ihm genehmeren Zeitplan wählen als den von der Companie vorgegebenen. Und überall und allzeit drohte der Tod, und manchmal war er schrecklich, darüber war sich Wurffbain im Klaren. Auf Anraten seines Vaters, der sich im Angesicht des Dreißigjährigen, auch um Nürnberg herum wütenden Krieges wie auch im Zustand der Trauer mit sich übereinkam, seinen Sohn sein Glück in Ostindien versuchen zu lassen, strebte Johann Sigmund an, im Rang des Kaufmanns, als der ja in Nürnberg ausgebildet worden war, mit einer der auslaufenden Flotten ins heutige Archipel Indonesiens, zu den Molukken, genauer: auf die Gewürzinseln der Banda-See nordöstlich des heutigen Indonesien zu fahren.

Wurffbain erreichte Amsterdam, das um 1632 – da auch ein junger, aus der Stadt Leiden ebenso in die Stadt gezogener Maler namens Rembrandt Harmenszoon van Rijn das Bild ‚Die Anatomie des Dr. Tulp’ malte – das Glücksritter, Tagelöhner, Arbeitssuchende, Heimatlose und Migranten anziehende Eldorado Europas war. Im gerade begonnenen 17. Jahrhundert, dem in seiner Plötzlichkeit aufleuchtenden, verstörend hellen Goldenen Zeitalter der Niederlande, wurde am Amsterdam Nieuwenplatz 1612 die erste Wertpapier-Börse der Weltgeschichte eröffnet, auf der – und das würde für Wurffbains Geschichte nicht nur am Rande wichtig werden – das Termingeschäft und die Spekulation auf künftige Gewinne eingeführt wurde, wodurch in Amsterdam, dem Weltfinanzentrum seiner Zeit, mit Wechselbanksystem, Kreditwirtschaft und üeinem ber Schuldscheine eingelagertem Kapital von 6,4 Millionen Gulden der moderne Finanzkapitalismus begründet wurde.

Dreißig Jahre vor Wurffbains Ankunft war hier die erste Aktie der Weltgeschichte ausgegeben und gezeichnet worden, der so viele folgten, dass das nötige Geld für die Ostindienfahrten der Companie eingesammelt werden und eine Mission aus calvinistischem Messianismus und ökonomischem Pragmatismus, wie sie die Welt vorher noch nie gesehen hatte, gestartet werden konnte. Jede und jede, von der Hilfskraft zum Kaufmann, konnte in das Unternehmen Ost investieren, und letztlich schickte die Companie ihre alles in allem 4700 Schiffe Richtung Ostindien auf den Weg, um, unter vielem, da die Hin-wie Rückreise über das Kap der Guten Hoffnung etwa acht bis neun Monate dauerte, ganze zwei Jahre später abertausende Ballen und Säcke Gewürze zurückzubringen, Muskatnüsse, Gewürznelken und Pfeffer etwa, Waren, deren Nominalwert gering war, die aber durch Spekulation und Hype auf den Märkten Europas zeitweise wertvoller als Gold waren. Die VOC war der erste Multi der Weltgeschichte, der erste Global Player der ersten Globalisierung, und die manchmal korrupten Direktoren der Companie im Ostindienhaus, so scheint es mir heute auf Basis der vorliegenden Dokumente, waren mächtiger als die CEOs von Apple, Amazon und Alphabet zusammen. Sie ließen fernöstliche Machthaber unterwerfen, Inseln erobern, Plantagen abholzen, Stämme ausrotten. Sie führten Kriege gegen Portugiesen, Spanier und Engländer, setzten Friedensvertrüge auf, besetzten Land, okkupierten Boden, schlachteten Einheimische ab, versklavten Malaien und bekämpften jede Art von Konkurrenz. Sie errichteten Monopole, beherrschten die Märkte und missionierten in lutherisch-calvinistischem Geiste, und ihre denkwürdige, folgenreiche, in Europa bis heute nicht ausreichend bekannte Geschichte ist die einem Musterbeispiel für die Genialität und Brutalität des Menschen gleichkommende Parabel auf Größenwahn und Dekadenz. Mehr noch würde ich heute, nach meiner monatelangen Selbstversenkung in Archivkeller und Bibliothekssäle, nach intensiver Lektüre barocker Bücher, nach Besuchen zahlreicher Museen und Gesprächen mit obsessiven Forschern sagen, ist diese Geschichte eine Blaupause für Höhenflüge und Tiefpunkte der Geschichte Europas und erzählt durch sich selbst den Beginn des modernen Kapitalismus und europäischen Wohlstands, der von Anfang an einen hohen, vielleicht den höchsten Preis hatte: den Tod.

Weitere Kapitel:

Ich stelle mir Wurffbain als hageren Mann mit Blondhaar und dünnem Oberlippenbart vor. Ich weiß nicht warum, er könnte ja auch klein, rundlich, haarlos und ohne erkennbaren Hals gewesen sein, aber seine protestantische Strenge, die schon in den Anfängen seiner Berichte spürbare Kaufmannshonorigkeit und der aus den Schilderungen der Ostindischen Reise erwachsende Anspruch an Ehrbarkeit legt in meiner Fantasie einen etwas hängeschultrigen, vielleicht sogar rachitischen, für die damalige Zeit (man hatte ja jederzeit mit Hungersnöten und Kleinwüchsigkeit zu rechnen) verblüffend emporgeschossenen Mann von einem Meter achtzig oder dergleichen mehr nahe.

Als er in Amsterdam ankam – ich kann nur spekulieren: in der Dämmerung eines Dezembertags 1631 – könnte Wurffbain, darauf jedenfalls lassen die Dokumente seines Sohnes (die wiederum ja mir vorliegen) auf zweideutige Weise schließen, in die Pension eine gewissen Jan Stuiver gegangen sein, zehn Gehminuten vom Kloverniersburgwal und dem Ostindienhaus, der Zentrale der Vereinigten Ostindischen Companie, bei der Wurffbain anheuern wollte, entfernt. Wie die meisten Agenten jener Tage war auch Stuiver ein „Volkshändler“, ein Mittelsmann, wenn man so will, einer von denen, die man Seelenverkäufer nannte und die nichts anderes als Menschenhändler waren, genauer: Menschenräuber, sogar „Menschenverderber“, wie manche, die deren Geschäftsgebaren hassten, mit großer Verachtung sagten, professionelle Rekrutierer kurzum (wir würden heute Headhunter oder Human Resource Officer sagen), die für die Companie Soldaten und Seeleute anwarben und von keinerlei schlechtem, sondern von ausschließlich ökonomisch gesteuertem Gewissen gesteuert wurden. Sie gaben Anwerbern so lange Kost und Logis, bis diese von der Companie einbestellt, ausgewählt und angestellt wurden und das Schiff, dem sie schließlich zugeteilt wurden, endlich auslief. Jene, die aus Deutschland, Norwegen oder Dänemark nach Amsterdam kamen, folgten dem Gerücht, die junge niederländische Republik böte gute und sichere Arbeitsmöglichkeiten und im Vergleich zu allen anderen Ländern der damaligen Epoche überraschend hohe Löhne, vergleichbar mit der Situation im heutigen Dubai für Arbeitsmigranten aus Malaysia, den Filippinen oder Bangladesch, die auf den (arbeitsrechtlich durchaus fragwürdigen) Baustellen der Emirate in zwei Monaten so viel verdienen wie in ihren Heimatländern im ganzen Jahr nicht. Wer also für die VOC, das größte (und mächtigste) Unternehmen der damaligen Welt, nach Ostindien aufbrach, erhöhte nicht nur seine Vermögensmasse für das Ende der Reise, sondern auch seinen sozialen Status als Held oder Abenteurer, kehrte er wieder in die Heimat zurück, was nicht vielen gelang.

Die Companie ließ drei Mal pro Jahr nach Ostindien ausfahren. Ihre Flotten verließen die Reede von Texel im September, dem Zeitpunkt der Amsterdamer Kirchweih, stach die Kirmesflotte in See, die Weihnachtsflotte lief im Dezember oder Januar aus, die Osterflotte im Frühjahr. Auch Wurffbain wusste, dass auf der Hinreise keiner an Bord war, der nicht im Dienst der Companie gestanden hätte, wobei es eine Frage schieren Glücks zu sein schien, ob jene, die sich so lange auf den Dienst im fernen Osten einließen, nach der Ankunft auf den Molukken (oder den Inseln des heutigen Indonesiens) je an einen gesunden und nützlichen Ort geraten würden, denn keiner von ihnen konnte einen anderen Ort oder einen ihm genehmeren Zeitplan wählen als den von der Companie vorgegebenen. Und überall und allzeit drohte der Tod, und manchmal war er schrecklich, darüber war sich Wurffbain im Klaren. Auf Anraten seines Vaters, der sich im Angesicht des Dreißigjährigen, auch um Nürnberg herum wütenden Krieges wie auch im Zustand der Trauer mit sich übereinkam, seinen Sohn sein Glück in Ostindien versuchen zu lassen, strebte Johann Sigmund an, im Rang des Kaufmanns, als der ja in Nürnberg ausgebildet worden war, mit einer der auslaufenden Flotten ins heutige Archipel Indonesiens, zu den Molukken, genauer: auf die Gewürzinseln der Banda-See nordöstlich des heutigen Indonesien zu fahren.

Wurffbain erreichte Amsterdam, das um 1632 – da auch ein junger, aus der Stadt Leiden ebenso in die Stadt gezogener Maler namens Rembrandt Harmenszoon van Rijn das Bild ‚Die Anatomie des Dr. Tulp’ malte – das Glücksritter, Tagelöhner, Arbeitssuchende, Heimatlose und Migranten anziehende Eldorado Europas war. Im gerade begonnenen 17. Jahrhundert, dem in seiner Plötzlichkeit aufleuchtenden, verstörend hellen Goldenen Zeitalter der Niederlande, wurde am Amsterdam Nieuwenplatz 1612 die erste Wertpapier-Börse der Weltgeschichte eröffnet, auf der – und das würde für Wurffbains Geschichte nicht nur am Rande wichtig werden – das Termingeschäft und die Spekulation auf künftige Gewinne eingeführt wurde, wodurch in Amsterdam, dem Weltfinanzentrum seiner Zeit, mit Wechselbanksystem, Kreditwirtschaft und üeinem ber Schuldscheine eingelagertem Kapital von 6,4 Millionen Gulden der moderne Finanzkapitalismus begründet wurde.

Dreißig Jahre vor Wurffbains Ankunft war hier die erste Aktie der Weltgeschichte ausgegeben und gezeichnet worden, der so viele folgten, dass das nötige Geld für die Ostindienfahrten der Companie eingesammelt werden und eine Mission aus calvinistischem Messianismus und ökonomischem Pragmatismus, wie sie die Welt vorher noch nie gesehen hatte, gestartet werden konnte. Jede und jede, von der Hilfskraft zum Kaufmann, konnte in das Unternehmen Ost investieren, und letztlich schickte die Companie ihre alles in allem 4700 Schiffe Richtung Ostindien auf den Weg, um, unter vielem, da die Hin-wie Rückreise über das Kap der Guten Hoffnung etwa acht bis neun Monate dauerte, ganze zwei Jahre später abertausende Ballen und Säcke Gewürze zurückzubringen, Muskatnüsse, Gewürznelken und Pfeffer etwa, Waren, deren Nominalwert gering war, die aber durch Spekulation und Hype auf den Märkten Europas zeitweise wertvoller als Gold waren. Die VOC war der erste Multi der Weltgeschichte, der erste Global Player der ersten Globalisierung, und die manchmal korrupten Direktoren der Companie im Ostindienhaus, so scheint es mir heute auf Basis der vorliegenden Dokumente, waren mächtiger als die CEOs von Apple, Amazon und Alphabet zusammen. Sie ließen fernöstliche Machthaber unterwerfen, Inseln erobern, Plantagen abholzen, Stämme ausrotten. Sie führten Kriege gegen Portugiesen, Spanier und Engländer, setzten Friedensvertrüge auf, besetzten Land, okkupierten Boden, schlachteten Einheimische ab, versklavten Malaien und bekämpften jede Art von Konkurrenz. Sie errichteten Monopole, beherrschten die Märkte und missionierten in lutherisch-calvinistischem Geiste, und ihre denkwürdige, folgenreiche, in Europa bis heute nicht ausreichend bekannte Geschichte ist die einem Musterbeispiel für die Genialität und Brutalität des Menschen gleichkommende Parabel auf Größenwahn und Dekadenz. Mehr noch würde ich heute, nach meiner monatelangen Selbstversenkung in Archivkeller und Bibliothekssäle, nach intensiver Lektüre barocker Bücher, nach Besuchen zahlreicher Museen und Gesprächen mit obsessiven Forschern sagen, ist diese Geschichte eine Blaupause für Höhenflüge und Tiefpunkte der Geschichte Europas und erzählt durch sich selbst den Beginn des modernen Kapitalismus und europäischen Wohlstands, der von Anfang an einen hohen, vielleicht den höchsten Preis hatte: den Tod.