Form und Inhalt interkultureller Literatur bei Thomas Mann und anderen

Obwohl Indien in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts Niederschlag findet, übt die indische Literatur selbst dabei – ob nun inhaltlich oder formal – nur selten einen Einfluss aus. Vielleicht erreicht sie auch deshalb nicht den Grad an Interkulturalität wie im 21. Jahrhundert oder in anderen Rezeptionen, etwa der englischsprachigen. Zumindest dann nicht, wenn man folgende Definition interkultureller Literatur in Anbetracht zieht:

Interkulturelle Texte sind dann vorhanden, wenn der Autor Momente der ästhetischen Form und der Tradition des Erzählers und Schreibens, die auf sein Ursprungsland zurückweisen, in seine deutschsprachigen Texte zu integrieren vermag und sich ästhetische Überkreuzungen und Darstellungsweisen ergeben, die in der deutschen Binnenliteratur so nicht vorhanden sind.

(Manfred Durzak: Literatur im interkulturelle Kontext. Würzburg 2013, S. 33.)

Diese Definition, die etwa auf Autor*innen wie Salman Rushdie verweisen (*1947), ist streitbar, betont jedoch eine Seite, die Texten sicherlich eine zusätzliche interkulturelle Komponente verleiht. Eines der Bücher deutscher Autor*innen, die hier hinzugezählt werden können, sind Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende (1949) von Thomas Mann (1875-1955). Indien wirkt, wenn auch auf Umwegen, bereits auf seine vorherigen Schriften ein, und zwar durch seine Lektüre Arthur Schopenhauers (1788-1860). Der Nobelpreisträger, der bereits 1895 in München lebt und später (1905) in eine der geachtetsten Münchner Familien einheiratet, zieht anders als Wiechert die äußere der inneren Emigration vor. Im Jahre der „Machtergreifung“ (1933) exiliert er und befindet sich während der Niederschrift von Die vertauschten Köpfe (1940) bereits in den USA. Der Text erscheint zunächst in Stockholm.

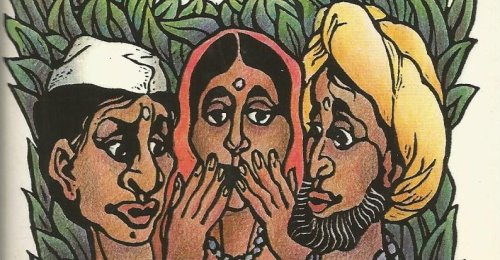

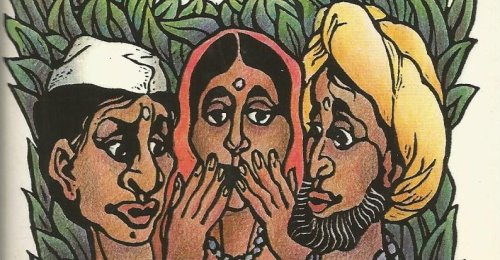

Die Legende erzählt vom muskulösen Nanda mit „wackeren Arme[n]“ und seinem intelligenten Freund Schridaman, die beide die bezaubernde Sita lieben. (Thomas Mann: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende. Stockholm 1940, S. 9.) Wobei Schridaman Sita ehelicht, ihr Herz aber für Nanda schlägt. Nachdem sich Nanda wie Schridaman vor Kālī enthaupten, gebietet die Göttin Sita, ihnen ihre Köpfe wieder auf die Schultern zu setzen. Dabei vertauscht Sita die Häupter, und das Drama nimmt seinen Lauf. Das Interkulturelle daran ist, dass man es hier mit einer Neuerzählung zu tun hat. Manns Text basiert auf der sechsten Erzählung des Vetālapañcaviṃśatikā, welches wiederum Teil des Kathāsaritsāgara (Neusammlung ca. 1070) ist, einer Sammlung indischer Legenden, die womöglich mit Tausendundeine Nacht (ws. 8. Jhdt.) sowie dem Dekameron (14. Jhdt.) und The Canterbury Tales (14. Jhdt.) in Verbindung gebracht werden können. Noch interkultureller wird es angesichts der Tatsache, dass sich der indische Autor Girish Karnad (1938-2019) in seiner Neuerzählung der gleichen Geschichte vor allen Dingen von Manns Fassung beeinflusst sieht. (Vgl. Anand Mahadevan: Switching Heads and Cultures: Transformation of an Indian Myth by Thomas Mann and Girish Karnad. In: Comparative Literature 54/1, 2002, S. 34. Dieses Hin und Her des Textes könnte man auch mit dem soziologischen Begriff des „Pizza-Effekts“ umschreiben.)

Vergleichbar mit Wiechert kann man den Text als Kritik der politischen Verhältnisse lesen. Denn Mann – selbst nie in Indien gewesen – erzählt die Originalgeschichte nicht nur weiter, sondern fügt in seiner Neuerzählung Komponenten der Kasten und Ethnien hinzu, die vorher nicht Teil der Erzählung sind. Das Verwirrspiel erlaubt ihm dadurch, neben der Kritik an patriarchalen Vorstellungen, eine Beanstandung des Mythos vom „arischen“ Indien – was Indien genauso wie das nationalsozialistische Deutschland betrifft. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er die einst „arisierten“ Götter in seiner Erzählung re-drawidisiert und beide Identitäten bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwebt. Ferner lässt sich in Sitas Versuch, die Schönheit Nandas mit der Intelligenz Schridamans zu paaren, als Referenz auf die Idee des Übermenschen deuten. (Vgl. Mahadevan: Switching Heads and Cultures, S. 34.)

Diese Entmythologisierung wird durch Manns Parodisierung bewirkt. Der schiere Plot (der vertauschten Köpfe) ist dafür bereits dienlich. Mann setzt darüber hinaus Übertreibung, Humor, bayerischen Dialekt und Ironie in Inhalt wie Ton (z.B. Verwendung des „wir“) ein, um dergestalt seinen „metaphysische[n] Scherz“ zu intensivieren. (Mann in einem Brief an Karl Kerényi. Karl Kerényi: Die goldene Parodie. Randbemerkungen zu den Vertauschten Köpfen. In: Die neue Rundschau 67, 1957, S. 5.) Dabei macht er nicht einmal vor dem Asketen halt, der völlig unenthaltsam Sita als Frauenzimmer beschreibt,

des Wuchses, den die Sinne herrlich nennen, lianenschlank mit weichen Schenkeln und vollen Brüsten, Oh ja, oh pfui. Ihre Leibesmitte ist schön, ihr Gesicht reizend and rebhuhnäugig und ihre Brüste, um es noch einmal auszusprechen, sind voll und steil, Guten Tag, du Weib!

(Mann: Die vertauschten Köpfe, S. 88f.)

Wie bei Wiechert scheint Mann mit indischen Bildern (auch) deutsche Themen zu verarbeiten. Wiewohl wir es hier ebenso mit dem mythischen Indien der Götter und Asketen zu tun haben, gelingt es Mann, im Gegensatz zu Wiechert, aufgrund seiner ironischen Haltung, das romantisierende Indienbild zu persiflieren und dadurch – vielleicht ungewollt – den exotistischen Blick zu bemängeln. Allerdings grenzt die Ironie oft ans Gebieterische, zumal sie Gefahr läuft, der anderen Kultur nicht auf Augenhöhe und mit der gebührenden Ernsthaftigkeit zu begegnen.

Formal gibt es nur wenige deutschsprachige Autor*innen, bei denen indische Literatur Spuren hinterlässt. Nach Rückert, der von indischen Lyrikformen beeinflusst wird, ist es etwa der heute vergessene Dichter Peter Philipp. In Nirvana und Samsara. Ghaselen (1900) will er sich, zumindest dem Untertitel nach, von den Ghaselen inspiriert wissen, einer arabischen Gedichtform, die sich zunächst im persischsprachigen Raum etabliert und später in der Urdu-Poesie Fuß fasst. „Zumindest“ deswegen, weil Philipp streng genommen keine Ghasele schreibt, die in einem Verspaar eigentlich immer den gleichen Reim verwendet. Alfred Döblin (1878-1957) erinnert darüber hinaus in seinem Buch Manas. Epische Dichtung (1927), ob in Form oder Motiven, an die indischen Versepen. Döblins Verse sind allerdings frei und folgen nicht dem klassisch-indischen, ihm „unmöglich“ erscheinenden Versmaß des śloka, wie wir es im Mahābhārata finden.

Weitere Kapitel:

Obwohl Indien in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts Niederschlag findet, übt die indische Literatur selbst dabei – ob nun inhaltlich oder formal – nur selten einen Einfluss aus. Vielleicht erreicht sie auch deshalb nicht den Grad an Interkulturalität wie im 21. Jahrhundert oder in anderen Rezeptionen, etwa der englischsprachigen. Zumindest dann nicht, wenn man folgende Definition interkultureller Literatur in Anbetracht zieht:

Interkulturelle Texte sind dann vorhanden, wenn der Autor Momente der ästhetischen Form und der Tradition des Erzählers und Schreibens, die auf sein Ursprungsland zurückweisen, in seine deutschsprachigen Texte zu integrieren vermag und sich ästhetische Überkreuzungen und Darstellungsweisen ergeben, die in der deutschen Binnenliteratur so nicht vorhanden sind.

(Manfred Durzak: Literatur im interkulturelle Kontext. Würzburg 2013, S. 33.)

Diese Definition, die etwa auf Autor*innen wie Salman Rushdie verweisen (*1947), ist streitbar, betont jedoch eine Seite, die Texten sicherlich eine zusätzliche interkulturelle Komponente verleiht. Eines der Bücher deutscher Autor*innen, die hier hinzugezählt werden können, sind Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende (1949) von Thomas Mann (1875-1955). Indien wirkt, wenn auch auf Umwegen, bereits auf seine vorherigen Schriften ein, und zwar durch seine Lektüre Arthur Schopenhauers (1788-1860). Der Nobelpreisträger, der bereits 1895 in München lebt und später (1905) in eine der geachtetsten Münchner Familien einheiratet, zieht anders als Wiechert die äußere der inneren Emigration vor. Im Jahre der „Machtergreifung“ (1933) exiliert er und befindet sich während der Niederschrift von Die vertauschten Köpfe (1940) bereits in den USA. Der Text erscheint zunächst in Stockholm.

Die Legende erzählt vom muskulösen Nanda mit „wackeren Arme[n]“ und seinem intelligenten Freund Schridaman, die beide die bezaubernde Sita lieben. (Thomas Mann: Die vertauschten Köpfe. Eine indische Legende. Stockholm 1940, S. 9.) Wobei Schridaman Sita ehelicht, ihr Herz aber für Nanda schlägt. Nachdem sich Nanda wie Schridaman vor Kālī enthaupten, gebietet die Göttin Sita, ihnen ihre Köpfe wieder auf die Schultern zu setzen. Dabei vertauscht Sita die Häupter, und das Drama nimmt seinen Lauf. Das Interkulturelle daran ist, dass man es hier mit einer Neuerzählung zu tun hat. Manns Text basiert auf der sechsten Erzählung des Vetālapañcaviṃśatikā, welches wiederum Teil des Kathāsaritsāgara (Neusammlung ca. 1070) ist, einer Sammlung indischer Legenden, die womöglich mit Tausendundeine Nacht (ws. 8. Jhdt.) sowie dem Dekameron (14. Jhdt.) und The Canterbury Tales (14. Jhdt.) in Verbindung gebracht werden können. Noch interkultureller wird es angesichts der Tatsache, dass sich der indische Autor Girish Karnad (1938-2019) in seiner Neuerzählung der gleichen Geschichte vor allen Dingen von Manns Fassung beeinflusst sieht. (Vgl. Anand Mahadevan: Switching Heads and Cultures: Transformation of an Indian Myth by Thomas Mann and Girish Karnad. In: Comparative Literature 54/1, 2002, S. 34. Dieses Hin und Her des Textes könnte man auch mit dem soziologischen Begriff des „Pizza-Effekts“ umschreiben.)

Vergleichbar mit Wiechert kann man den Text als Kritik der politischen Verhältnisse lesen. Denn Mann – selbst nie in Indien gewesen – erzählt die Originalgeschichte nicht nur weiter, sondern fügt in seiner Neuerzählung Komponenten der Kasten und Ethnien hinzu, die vorher nicht Teil der Erzählung sind. Das Verwirrspiel erlaubt ihm dadurch, neben der Kritik an patriarchalen Vorstellungen, eine Beanstandung des Mythos vom „arischen“ Indien – was Indien genauso wie das nationalsozialistische Deutschland betrifft. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er die einst „arisierten“ Götter in seiner Erzählung re-drawidisiert und beide Identitäten bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwebt. Ferner lässt sich in Sitas Versuch, die Schönheit Nandas mit der Intelligenz Schridamans zu paaren, als Referenz auf die Idee des Übermenschen deuten. (Vgl. Mahadevan: Switching Heads and Cultures, S. 34.)

Diese Entmythologisierung wird durch Manns Parodisierung bewirkt. Der schiere Plot (der vertauschten Köpfe) ist dafür bereits dienlich. Mann setzt darüber hinaus Übertreibung, Humor, bayerischen Dialekt und Ironie in Inhalt wie Ton (z.B. Verwendung des „wir“) ein, um dergestalt seinen „metaphysische[n] Scherz“ zu intensivieren. (Mann in einem Brief an Karl Kerényi. Karl Kerényi: Die goldene Parodie. Randbemerkungen zu den Vertauschten Köpfen. In: Die neue Rundschau 67, 1957, S. 5.) Dabei macht er nicht einmal vor dem Asketen halt, der völlig unenthaltsam Sita als Frauenzimmer beschreibt,

des Wuchses, den die Sinne herrlich nennen, lianenschlank mit weichen Schenkeln und vollen Brüsten, Oh ja, oh pfui. Ihre Leibesmitte ist schön, ihr Gesicht reizend and rebhuhnäugig und ihre Brüste, um es noch einmal auszusprechen, sind voll und steil, Guten Tag, du Weib!

(Mann: Die vertauschten Köpfe, S. 88f.)

Wie bei Wiechert scheint Mann mit indischen Bildern (auch) deutsche Themen zu verarbeiten. Wiewohl wir es hier ebenso mit dem mythischen Indien der Götter und Asketen zu tun haben, gelingt es Mann, im Gegensatz zu Wiechert, aufgrund seiner ironischen Haltung, das romantisierende Indienbild zu persiflieren und dadurch – vielleicht ungewollt – den exotistischen Blick zu bemängeln. Allerdings grenzt die Ironie oft ans Gebieterische, zumal sie Gefahr läuft, der anderen Kultur nicht auf Augenhöhe und mit der gebührenden Ernsthaftigkeit zu begegnen.

Formal gibt es nur wenige deutschsprachige Autor*innen, bei denen indische Literatur Spuren hinterlässt. Nach Rückert, der von indischen Lyrikformen beeinflusst wird, ist es etwa der heute vergessene Dichter Peter Philipp. In Nirvana und Samsara. Ghaselen (1900) will er sich, zumindest dem Untertitel nach, von den Ghaselen inspiriert wissen, einer arabischen Gedichtform, die sich zunächst im persischsprachigen Raum etabliert und später in der Urdu-Poesie Fuß fasst. „Zumindest“ deswegen, weil Philipp streng genommen keine Ghasele schreibt, die in einem Verspaar eigentlich immer den gleichen Reim verwendet. Alfred Döblin (1878-1957) erinnert darüber hinaus in seinem Buch Manas. Epische Dichtung (1927), ob in Form oder Motiven, an die indischen Versepen. Döblins Verse sind allerdings frei und folgen nicht dem klassisch-indischen, ihm „unmöglich“ erscheinenden Versmaß des śloka, wie wir es im Mahābhārata finden.