Schreiben und Erzählen

Materialien

Während sich ein heutiger Schriftsteller auf der Suche nach seinem Schreibgerät nur zwischen Markennamen zu entscheiden hat, braucht es zu Jean Pauls Zeiten deutlich mehr Zeit, um die Vorbedingungen des Schreibens zu schaffen. Überraschend wenig Aufmerksamkeit widmet Jean Paul dem Papier: Er nimmt stets das billigste, das sogenannte »Konzeptpapier«. Einmal beschrieben avanciert es allerdings zum Wertgegenstand: Immer wieder weist Jean Paul Freunde und Familie darauf hin, im Falle eines Feuers seine Manuskripte als erste zu retten.

Vor allem um Tinte und Feder macht Jean Paul so viel Aufhebens wie nur um wenige andere Dinge. Seine Tinte stellt der Autor, wie damals durchaus üblich, selbst her. Die Mischung macht´s, und bis die richtige gefunden ist, dauert es ein paar Versuche. Auch hinsichtlich der Federn ist Jean Paul anspruchsvoll. Vom linken Flügel der Gans müssen sie sein, damit sie gut in der rechten Hand liegen und geschmeidig übers Papier gleiten. »Die materiellen Voraussetzungen für flüssiges Schreiben [...] werden [...] nachgerade fetischisiert«, urteilt Helmut Pfotenhauer in seiner Biografie (Leseprobe). Jean Pauls liebster Federn-Lieferant ist sein Freund Emanuel, der auch am zuverlässigsten das Bier besorgt. Nicht nur einmal setzt der Schriftsteller die Tinten- und die Biermengen, die er zum Schreiben benötigt, zueinander in Beziehung.

Emanuel ist es auch, dem Jean Paul ein Federmesser und ein Tintenglas fast wie Devotionalien überreicht: mit dem Messer hat er die Federn geschnitten, mit denen er DIE UNSICHTBARE LOGE (1793, Leseprobe) geschrieben hat; und mit der Tinte aus diesem Fässchen hat er die FRIEDENS-PREDIGT verfasst. Anhand der Schreibgeräte verdeutlicht Jean Paul im SIEBENKÄS (1796, Leseprobe), wie arm sein Protagonist ist: Der kann sich keine mehr leisten und zerrupft deshalb den Flederwisch - ein Handfeger aus Gänsefedern - seiner Frau.

Orthografie

Der Orthografie gilt von Beginn an Jean Pauls große Aufmerksamkeit. Im Laufe der Jahre entwickelt er eine ganz eigene Rechtschreibung; erst im Jahr 1804 fügt er sich der Adelungschen Regel über die Verwendung des Buchstabens ß. Der S-Laut hat es ihm offenbar angetan: 1819 publiziert er die Schrift ÜBER DIE DEUTSCHEN DOPPELWÖRTER, in der er die Tilgung des Fugen-S vorschlägt. Diesen Vorschlag meint er so ernst, dass er seine eigenen Werke dahingehend überarbeitet: Aus den HUNDSPOSTTAGEN werden zum Beispiel die HUNDPOSTTAGE.

Der genaue Blick für die korrekte Schreibweise regt Jean Paul immer zum Schreiben an, auch wenn die Produktivität manches Mal in Ärger gründet. Als seine pädagogische Schrift LEVANA 1807 erscheint, fühlt er sich genötigt, sofort ein ERGÄNZBLATT zu verfassen und drucken zu lassen, das all die in LEVANA enthaltenen Druckfehler auflistet und ein kleines Essay über das (Un-)Wesen der Druckfehler enthält. In seiner Literatur gab es eine solche Publikation längst: In der Erzählung DAS LEBEN DES QUINTUS FIXLEIN (1796) arbeitet der Protagonist »an einer Sammlung der Druckfehler in deutschen Schriften; er verglich die Errata untereinander, zeigte, welche am meisten vorkämen, bemerkte, daß daraus wichtige Resultate zu ziehen wären, und riet dem Leser, sie zu ziehen.«

Auch den Satzzeichen gilt Jean Pauls genauer Blick. Und auch davon ist in seinen Werken immer wieder die Rede. Schon in DIE UNSICHTBARE LOGE (1793, Leseprobe) berichtet der Erzähler, dass sein Roman so aufregend zu werden verspreche, dass er bereits seinen Verleger aufgefordert habe, dieser »sollte sich um einige Pfund Gedankenstriche, um ein Pfund Frage- und Ausrufungszeichen mehr umtun, damit die heftigsten Szenen zu setzen wären«.

[Jean Paul, HESPERUS, Vorrede zur dritten Auflage]

[...] Das zweite, aber leichtere, was für diese dritte verbesserte Auflage des Hesperus geschehen, war natürlich, daß ich durch den ganzen Abendstern langsam hinging mit dem Jätemesser in der Hand und alles Genitiv- oder Es-Schmarotzer-Unkraut der Doppelwörter, wo ichs nur fand - und dies war leider schon auf dem Titelblatte der Hundposttage der Fall -, aufmerksam herausstach. Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der überreichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gütern, und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen, wo es sich zu lange angesiedelt hatte und sich auf Zeugen und Ohren berief. Noch bis auf die Stunde dieser Vorrede wartet der Verfasser der Morgenblatt-Briefe über die Doppelwörter nicht etwan auf eine durchgreifende Prüfung (was wohl zu früh wäre), sondern vor allen Dingen auf eine umfassende Lesung derselben, welche freilich der zerteilende Archipelagus von auseinander liegenden Inselblättern so lange erschwert, als die Zeitschrift ihren Lesekreis noch nicht durchlaufen. Dann aber hoff´ ich vom Sprachforscher, wenn er sie vollständig im Hause vor seinem Richterstuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung.

Briefe und Romane

Die Gattung des Briefromans erlebt im 18. Jahrhundert eine Blüte mit Jean-Jacques Rousseaus JULIE ODER DIE NEUE HELOISE (1761), Choderlos de Laclos´ LES LIAISONS DANGEREUSES (1782), mit der GESCHICHTE DES FRÄULEINS VON STERNHEIM von Sophie von La Roche (1771) und natürlich mit Goethes DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER (1774). Der Schein des natürlich-intimen Sprechens passt perfekt in eine Epoche, die das Innenleben des empfindsamen Menschen entdeckt und zum Maßstab erhebt.

Auch Richter versucht sich 1781 an diesem Genre, jedoch bezeichnet er ABELARD UND HELOISE wenig später als »feler«. Diesem Autor gelingen offenkundig keine Romane in Briefform - dafür jede Menge Briefe in Romanform. Schon der älteste erhaltene Brief des siebzehnjährigen Richter an Adam Lorenz von Oerthel ist ein überaus stilisierter Gefühlsbericht über »Thränen«, »Sterbegedanken«, »gequälte Seelen«. Am Ende steht die Aufforderung, ja nicht über diesen Brief zu sprechen: »schreiben kanst allenfalls«.

Zu literarischer Hochform läuft Richter auf, wenn er an Frauen schreibt. Mit nicht wenigen führt er regelrechte Brief-Liebschaften. Nicht jede weiß damit umzugehen: Die Beziehung mit seiner Verlobten Sophie Ellrodt beendet er, als sie ihm nach Leipzig nachfolgen will - schließlich suchte er den räumlichen Abstand, um ihr brieflich näher zu sein. Auch Charlotte von Kalb ist verletzt, als sie erfährt, dass seine Briefe weniger ihr als mindestens im selben Maße seinem Roman TITAN (1800, Leseprobe) galten, wo sie vielfach zitiert werden. Karoline von Feuchtersleben ergeht es ähnlich: Seinen Abschiedsbrief an sie verwendet er fast wortwörtlich im TITAN.

Helmut Pfotenhauer schreibt in seiner Jean-Paul-Biografie (Leseprobe): »Der Adressat ist Anlass zur literarischen Stilübung, nicht Partner in einem Verständigungsversuch.« Davon zeugt auch die Sorgfalt, mit der Richter die eigenen Briefe kopiert und sein Briefkopierbuch redigiert: als handelte es sich um einen Roman.

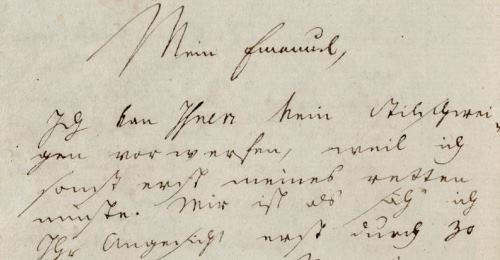

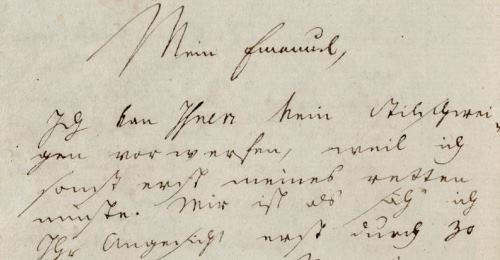

[Johann Paul Friedrich Richter an Emanuel]

Hof, den 9. Februar 1795

Mein lieber Emanuel,

Man sollte einem Autor für nichts mehr danken als für Briefe, so wie für nichts weniger als für Bücher: denn da ihn diese ausschöpfen und da sie ohnehin nichts sind als Briefe in dickerem Format, so mag er keine von kleinerem liefern. Der Mensch geniesset sein Ich nur, indem er´s verdoppelt, - so wie er seinen Körper erst in der Verdopplung durch den Spiegel überkömt; und eben dieser Zwang, unsere Seele vor einer fremden abzubilden und unsere innere Quellen gerade durch einen Abflus - zu vermehren, nöthigt die Mägden zum Brief-, die Autores zum Bücherschreiben, die anderen zum Reden und einige zum Thun.

Un-Ordnungen

Von seinem ersten Roman DIE UNSICHTBARE LOGE (Leseprobe) an widersetzt sich Jean Paul einem stringenten Handlungsablauf. Geschult an dem Roman TRISTRAM SHANDY von Laurence Sterne unterbricht sein Erzähler, wann immer er es für notwendig hält, die Geschehnisse, um den eigenen Reflexionen zu folgen, entweder bruchlos oder gekennzeichnet mit der Überschrift »Extrablatt«.

Im HESPERUS (Leseprobe) bietet das Warten auf die Post, die ihm das nächste Kapitel bringt, ebenfalls Gelegenheit, von anderen Dingen zu erzählen. Nur offensichtlich nicht genug, denn der Erzähler schlägt dem Leser einen Vertrag vor: dass er nach jedem vierten Hundsposttage einen »witzigen und gelehrten Schalttag« einfügt, den der Leser, das sei ihm im Gegenzug gestattet, überblättern dürfe. Doch »Jean Paul« hält sich nicht an diesen Vertrag und verfertigt, wenn ihm nicht die Lust nach Schalttag steht, auch mal ein »Pseudo-Extrablatt«. Im TITAN (Leseprobe) bereut er, dass er den Leser derart um seine Freiheiten angebettelt habe und will sie fortan als sein gutes Recht begreifen.

Im SIEBENKÄS (Leseprobe) scheinen solche Abschweifungen seltener, doch könnte man den ganzen Roman als eine einzige Abschweifung begreifen. Denn in der Rahmenhandlung erzählt »Jean Paul« einem Mädchen namens Johanne Pauline und deren Vater seinen Roman HESPERUS, um den Vater einzuschläfern und dem Mädchen anschließend den SIEBENKÄS zu erzählen. Zudem finden sich zwischen den einzelnen Bänden eingestreute Zwischenspiele, etwa die berühmten »Blumenstücke«.

Diesem Ranken und Wuchern stehen die vorgeblichen Ordnungen der Romane Jean Pauls entgegen. Mal gliedert er die Texte in »Hundsposttage«, mal in »Jobelperioden«, mal in »Zettelkästen«. Doch immer wieder führt er diese Gliederungen ad absurdum. Beinahe keine der angekündigten Listen oder Aufzählungen ist vollständig, und in der Erzählung über den FELDPREDIGER SCHMELZLE sind die Fußnoten völlig durcheinander geraten.

Humor

Unter den deutschen Klassikern hat Jean Paul den wohl feinsinnigsten Humor; kaum ein anderer weiß so viel darüber zu schreiben wie er. In seiner VORSCHULE DER ÄSTHETIK (1804) steht der Humor dementsprechend als Inbegriff der modernen, romantischen Poesie. Jean Pauls Vorstellung von Humor basiert auf der Wechselwirkung des Unendlichen mit dem Endlichen - im Lachen muss immer eine Größe und ein Schmerz vorhanden sein. Dieses Spannungsverhältnis prägt Jean Paul zufolge den Roman, da dieser den Rahmen bildet, in dem das Innere der Figur seinen Kampf mit der prosaischen Außenwelt kämpft. Die parallel zur VORSCHULE entstehenden FLEGELJAHRE (1804/05, Leseprobe) können als beispielhaft gelten.

Unter »Humoristische Totalität« definiert Jean Paul den Humor wie folgt: »Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt; er hebt - ungleich dem gemeinen Spaßmacher mit seinen Seitenhieben - keine einzelne Narrheit heraus, sondern er erniedrigt das Große, aber - ungleich der Parodie - um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine, aber - ungleich der Ironie - um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich ist und nichts.«

Der Humor lebt von Spannung, von Kontrast und sieht in allem das Nichtige. Indem er im scheinbar Passenden immer das Unpassende bemerkt, kann er seine komische Kraft herleiten. In der Nichtigkeit des Endlichen gibt es aber trotzdem auch eine Ahnung von der Unendlichkeit. Der Humor trägt dem Rechnung, weil das Innere der Figuren, welches sich im Roman an den äußeren Gegebenheiten stößt, sich gerade durch Versenkung im ganz Kleinen zum Übersinnlichen erheben kann. Jean Paul spricht deshalb vom Humor als dem »umgekehrten Erhabenen«.

Diese Einbindung des Humors unterscheidet Jean Paul nicht nur von den englischen Humoristen wie Laurence Sterne, sondern auch den Humor von der Satire: weit stärker als diese löst Humor die festen Bezüge der gegebenen Welt auf und kann jede Substanz verlieren. Damit stellt er gleichzeitig eine Befreiung von der Fixierung an die negativen Zustände der Gesellschaft, welche die Satire hat, dar.

[Jean Paul, VORSCHULE DER ÄSTHETIK, § 35]

Da es ohne Sinnlichkeit überhaupt kein Komisches gibt: so kann sie bei dem Humor als ein Exponent der angewandten Endlichkeit nie zu farbig werden. Die überfließende Darstellung, sowohl durch die Bilder und Kontraste des Witzes als der Phantasie, d.h. durch Gruppen und durch Farben, soll mit der Sinnlichkeit die Seele füllen und mit jenem Dithyrambus sie entflammen, welcher die im Hohlspiegel eckig und lang auseinandergehende Sinnenwelt gegen die Idee aufrichtet und sie ihr entgegenhält. Insofern als ein solcher Jüngster Tag die sinnliche Welt zu einem zweiten Chaos ineinanderwirft - bloß um göttlich Gericht zu halten -, der Verstand aber nur in einem ordentlich eingerichteten Weltgebäude wohnen kann, indes die Vernunft, wie Gott, nicht einmal im größten Tempel eingeschlossen ist -: insofern ließe sich eine scheinbare Angrenzung des Humors an den Wahnsinn denken, welcher natürlich, wie der Philosoph künstlich, von Sinnen und von Verstande kommt und doch wie dieser Vernunft behält; der Humor ist, wie die Alten den Diogenes nannten, ein rasender Sokrates. –

Satiren

»Sie wollen wissen, was ich für Bücher schreibe? Es sind weder theologische noch iuristische; und wenn ich Ihnen auch den Namen herseze, so ists Ihnen damit doch nicht deutlich: Satiren oder spashafte Bücher sind es.« Mit diesen Worten charakterisiert Jean Paul im April 1783 gegenüber seiner Mutter seine Skepsis gegenüber der Theologie und seine Empfänglichkeit für die dazu passende literarische Form, die Satire. Zu deren Wesensart gehört es, dass sie Geistiges auf Körperliches reduziert, Hohes als Niederes ausweist.

Sein Verhältnis zu den Inhalten seines Studiums in Leipzig ist angespannt, er stößt sich an der Gesellschaft, die nur die Oberflächlichkeit der Reichen kennt. Als junger selbstbewusster Mann weiß er, dass er eigentlich zum Schriftsteller geboren ist. Er liest und exzerpiert die wichtigsten satirischen Bücher der Weltliteratur (Swift, Pope, Young) und nimmt keine Rücksicht auf den herrschenden Zeitgeschmack. Im Winter 1781/82 entsteht seine erste Satire DAS LOB DER DUMHEIT, angelehnt an Erasmus von Rotterdam. Er schickt sein Manuskript an Pfarrer Vogel, findet aber keinen Verleger. Von Juni bis November 1782 arbeitet Jean Paul an seiner ersten Satiresammlung, den GRÖNLÄNDISCHEN PROZESSEN, die seinen ersten literarischen Broterwerb darstellen.

Mit Fürsten-, Weiber- und Gelehrtensatiren bewegt sich Jean Paul zwar auf bekanntem Gebiet, die zahlreichen Anspielungen zeigen jedoch, dass er sein Wissen fast ausschließlich aus Büchern gewonnen hat. Der literarische Erfolg bleibt aus, seine Satiren finden keine Abnehmer. Jean Paul reagiert darauf mit einer weiteren Satiresammlung, der späteren AUSWAHL AUS DES TEUFELS PAPIEREN (1789). Die materielle Not schlägt indes zu, und er muss Leipzig 1784 wegen Überschuldung verlassen. In Zukunft wird er dem Rat seiner Verleger und Freunde folgen und »Romane« schreiben. In Abschweifungen und Extrablättern, in komischen Anhängen, humoristischen Figuren und im Erzähler »Jean Paul« leben seine Jugendsatiren von nun an fort.

[Jean Paul, VORSCHULE DER ÄSTHETIK, § 29]

Das Reich der Satire stößet an das Reich des Komus [Komischen] - das kleine Epigramm ist der Markstein -; aber jedes trägt andere Einwohner und Früchte. Juvenal, Persius und ihresgleichen stellen lyrisch den ernsten moralischen Unwillen über das Laster dar, mithin machen sie ernst und erheben uns; selber die zufälligen Kontraste ihrer Malereien verschließen dem Lachen durch Bitterkeit den Mund. Hingegen das Komische treibt mit dem Kleinen des Unverstandes sein poetisches Spiel und macht heiter und frei. Die verspottete Unmoralität ist kein Schein, aber die verlachte Ungereimtheit ist ein halber. Torheit ist zu schuldlos und unverständig für den Schlag der Satire, so wie das Laster zu häßlich für den Kitzel des Lachens? obgleich an jener die unmoralische Seite verhöhnet und an diesem die unverständige belacht werden mag.

Weitere Kapitel:

Materialien

Während sich ein heutiger Schriftsteller auf der Suche nach seinem Schreibgerät nur zwischen Markennamen zu entscheiden hat, braucht es zu Jean Pauls Zeiten deutlich mehr Zeit, um die Vorbedingungen des Schreibens zu schaffen. Überraschend wenig Aufmerksamkeit widmet Jean Paul dem Papier: Er nimmt stets das billigste, das sogenannte »Konzeptpapier«. Einmal beschrieben avanciert es allerdings zum Wertgegenstand: Immer wieder weist Jean Paul Freunde und Familie darauf hin, im Falle eines Feuers seine Manuskripte als erste zu retten.

Vor allem um Tinte und Feder macht Jean Paul so viel Aufhebens wie nur um wenige andere Dinge. Seine Tinte stellt der Autor, wie damals durchaus üblich, selbst her. Die Mischung macht´s, und bis die richtige gefunden ist, dauert es ein paar Versuche. Auch hinsichtlich der Federn ist Jean Paul anspruchsvoll. Vom linken Flügel der Gans müssen sie sein, damit sie gut in der rechten Hand liegen und geschmeidig übers Papier gleiten. »Die materiellen Voraussetzungen für flüssiges Schreiben [...] werden [...] nachgerade fetischisiert«, urteilt Helmut Pfotenhauer in seiner Biografie (Leseprobe). Jean Pauls liebster Federn-Lieferant ist sein Freund Emanuel, der auch am zuverlässigsten das Bier besorgt. Nicht nur einmal setzt der Schriftsteller die Tinten- und die Biermengen, die er zum Schreiben benötigt, zueinander in Beziehung.

Emanuel ist es auch, dem Jean Paul ein Federmesser und ein Tintenglas fast wie Devotionalien überreicht: mit dem Messer hat er die Federn geschnitten, mit denen er DIE UNSICHTBARE LOGE (1793, Leseprobe) geschrieben hat; und mit der Tinte aus diesem Fässchen hat er die FRIEDENS-PREDIGT verfasst. Anhand der Schreibgeräte verdeutlicht Jean Paul im SIEBENKÄS (1796, Leseprobe), wie arm sein Protagonist ist: Der kann sich keine mehr leisten und zerrupft deshalb den Flederwisch - ein Handfeger aus Gänsefedern - seiner Frau.

Orthografie

Der Orthografie gilt von Beginn an Jean Pauls große Aufmerksamkeit. Im Laufe der Jahre entwickelt er eine ganz eigene Rechtschreibung; erst im Jahr 1804 fügt er sich der Adelungschen Regel über die Verwendung des Buchstabens ß. Der S-Laut hat es ihm offenbar angetan: 1819 publiziert er die Schrift ÜBER DIE DEUTSCHEN DOPPELWÖRTER, in der er die Tilgung des Fugen-S vorschlägt. Diesen Vorschlag meint er so ernst, dass er seine eigenen Werke dahingehend überarbeitet: Aus den HUNDSPOSTTAGEN werden zum Beispiel die HUNDPOSTTAGE.

Der genaue Blick für die korrekte Schreibweise regt Jean Paul immer zum Schreiben an, auch wenn die Produktivität manches Mal in Ärger gründet. Als seine pädagogische Schrift LEVANA 1807 erscheint, fühlt er sich genötigt, sofort ein ERGÄNZBLATT zu verfassen und drucken zu lassen, das all die in LEVANA enthaltenen Druckfehler auflistet und ein kleines Essay über das (Un-)Wesen der Druckfehler enthält. In seiner Literatur gab es eine solche Publikation längst: In der Erzählung DAS LEBEN DES QUINTUS FIXLEIN (1796) arbeitet der Protagonist »an einer Sammlung der Druckfehler in deutschen Schriften; er verglich die Errata untereinander, zeigte, welche am meisten vorkämen, bemerkte, daß daraus wichtige Resultate zu ziehen wären, und riet dem Leser, sie zu ziehen.«

Auch den Satzzeichen gilt Jean Pauls genauer Blick. Und auch davon ist in seinen Werken immer wieder die Rede. Schon in DIE UNSICHTBARE LOGE (1793, Leseprobe) berichtet der Erzähler, dass sein Roman so aufregend zu werden verspreche, dass er bereits seinen Verleger aufgefordert habe, dieser »sollte sich um einige Pfund Gedankenstriche, um ein Pfund Frage- und Ausrufungszeichen mehr umtun, damit die heftigsten Szenen zu setzen wären«.

[Jean Paul, HESPERUS, Vorrede zur dritten Auflage]

[...] Das zweite, aber leichtere, was für diese dritte verbesserte Auflage des Hesperus geschehen, war natürlich, daß ich durch den ganzen Abendstern langsam hinging mit dem Jätemesser in der Hand und alles Genitiv- oder Es-Schmarotzer-Unkraut der Doppelwörter, wo ichs nur fand - und dies war leider schon auf dem Titelblatte der Hundposttage der Fall -, aufmerksam herausstach. Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der überreichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gütern, und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen, wo es sich zu lange angesiedelt hatte und sich auf Zeugen und Ohren berief. Noch bis auf die Stunde dieser Vorrede wartet der Verfasser der Morgenblatt-Briefe über die Doppelwörter nicht etwan auf eine durchgreifende Prüfung (was wohl zu früh wäre), sondern vor allen Dingen auf eine umfassende Lesung derselben, welche freilich der zerteilende Archipelagus von auseinander liegenden Inselblättern so lange erschwert, als die Zeitschrift ihren Lesekreis noch nicht durchlaufen. Dann aber hoff´ ich vom Sprachforscher, wenn er sie vollständig im Hause vor seinem Richterstuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung.

Briefe und Romane

Die Gattung des Briefromans erlebt im 18. Jahrhundert eine Blüte mit Jean-Jacques Rousseaus JULIE ODER DIE NEUE HELOISE (1761), Choderlos de Laclos´ LES LIAISONS DANGEREUSES (1782), mit der GESCHICHTE DES FRÄULEINS VON STERNHEIM von Sophie von La Roche (1771) und natürlich mit Goethes DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER (1774). Der Schein des natürlich-intimen Sprechens passt perfekt in eine Epoche, die das Innenleben des empfindsamen Menschen entdeckt und zum Maßstab erhebt.

Auch Richter versucht sich 1781 an diesem Genre, jedoch bezeichnet er ABELARD UND HELOISE wenig später als »feler«. Diesem Autor gelingen offenkundig keine Romane in Briefform - dafür jede Menge Briefe in Romanform. Schon der älteste erhaltene Brief des siebzehnjährigen Richter an Adam Lorenz von Oerthel ist ein überaus stilisierter Gefühlsbericht über »Thränen«, »Sterbegedanken«, »gequälte Seelen«. Am Ende steht die Aufforderung, ja nicht über diesen Brief zu sprechen: »schreiben kanst allenfalls«.

Zu literarischer Hochform läuft Richter auf, wenn er an Frauen schreibt. Mit nicht wenigen führt er regelrechte Brief-Liebschaften. Nicht jede weiß damit umzugehen: Die Beziehung mit seiner Verlobten Sophie Ellrodt beendet er, als sie ihm nach Leipzig nachfolgen will - schließlich suchte er den räumlichen Abstand, um ihr brieflich näher zu sein. Auch Charlotte von Kalb ist verletzt, als sie erfährt, dass seine Briefe weniger ihr als mindestens im selben Maße seinem Roman TITAN (1800, Leseprobe) galten, wo sie vielfach zitiert werden. Karoline von Feuchtersleben ergeht es ähnlich: Seinen Abschiedsbrief an sie verwendet er fast wortwörtlich im TITAN.

Helmut Pfotenhauer schreibt in seiner Jean-Paul-Biografie (Leseprobe): »Der Adressat ist Anlass zur literarischen Stilübung, nicht Partner in einem Verständigungsversuch.« Davon zeugt auch die Sorgfalt, mit der Richter die eigenen Briefe kopiert und sein Briefkopierbuch redigiert: als handelte es sich um einen Roman.

[Johann Paul Friedrich Richter an Emanuel]

Hof, den 9. Februar 1795

Mein lieber Emanuel,

Man sollte einem Autor für nichts mehr danken als für Briefe, so wie für nichts weniger als für Bücher: denn da ihn diese ausschöpfen und da sie ohnehin nichts sind als Briefe in dickerem Format, so mag er keine von kleinerem liefern. Der Mensch geniesset sein Ich nur, indem er´s verdoppelt, - so wie er seinen Körper erst in der Verdopplung durch den Spiegel überkömt; und eben dieser Zwang, unsere Seele vor einer fremden abzubilden und unsere innere Quellen gerade durch einen Abflus - zu vermehren, nöthigt die Mägden zum Brief-, die Autores zum Bücherschreiben, die anderen zum Reden und einige zum Thun.

Un-Ordnungen

Von seinem ersten Roman DIE UNSICHTBARE LOGE (Leseprobe) an widersetzt sich Jean Paul einem stringenten Handlungsablauf. Geschult an dem Roman TRISTRAM SHANDY von Laurence Sterne unterbricht sein Erzähler, wann immer er es für notwendig hält, die Geschehnisse, um den eigenen Reflexionen zu folgen, entweder bruchlos oder gekennzeichnet mit der Überschrift »Extrablatt«.

Im HESPERUS (Leseprobe) bietet das Warten auf die Post, die ihm das nächste Kapitel bringt, ebenfalls Gelegenheit, von anderen Dingen zu erzählen. Nur offensichtlich nicht genug, denn der Erzähler schlägt dem Leser einen Vertrag vor: dass er nach jedem vierten Hundsposttage einen »witzigen und gelehrten Schalttag« einfügt, den der Leser, das sei ihm im Gegenzug gestattet, überblättern dürfe. Doch »Jean Paul« hält sich nicht an diesen Vertrag und verfertigt, wenn ihm nicht die Lust nach Schalttag steht, auch mal ein »Pseudo-Extrablatt«. Im TITAN (Leseprobe) bereut er, dass er den Leser derart um seine Freiheiten angebettelt habe und will sie fortan als sein gutes Recht begreifen.

Im SIEBENKÄS (Leseprobe) scheinen solche Abschweifungen seltener, doch könnte man den ganzen Roman als eine einzige Abschweifung begreifen. Denn in der Rahmenhandlung erzählt »Jean Paul« einem Mädchen namens Johanne Pauline und deren Vater seinen Roman HESPERUS, um den Vater einzuschläfern und dem Mädchen anschließend den SIEBENKÄS zu erzählen. Zudem finden sich zwischen den einzelnen Bänden eingestreute Zwischenspiele, etwa die berühmten »Blumenstücke«.

Diesem Ranken und Wuchern stehen die vorgeblichen Ordnungen der Romane Jean Pauls entgegen. Mal gliedert er die Texte in »Hundsposttage«, mal in »Jobelperioden«, mal in »Zettelkästen«. Doch immer wieder führt er diese Gliederungen ad absurdum. Beinahe keine der angekündigten Listen oder Aufzählungen ist vollständig, und in der Erzählung über den FELDPREDIGER SCHMELZLE sind die Fußnoten völlig durcheinander geraten.

Humor

Unter den deutschen Klassikern hat Jean Paul den wohl feinsinnigsten Humor; kaum ein anderer weiß so viel darüber zu schreiben wie er. In seiner VORSCHULE DER ÄSTHETIK (1804) steht der Humor dementsprechend als Inbegriff der modernen, romantischen Poesie. Jean Pauls Vorstellung von Humor basiert auf der Wechselwirkung des Unendlichen mit dem Endlichen - im Lachen muss immer eine Größe und ein Schmerz vorhanden sein. Dieses Spannungsverhältnis prägt Jean Paul zufolge den Roman, da dieser den Rahmen bildet, in dem das Innere der Figur seinen Kampf mit der prosaischen Außenwelt kämpft. Die parallel zur VORSCHULE entstehenden FLEGELJAHRE (1804/05, Leseprobe) können als beispielhaft gelten.

Unter »Humoristische Totalität« definiert Jean Paul den Humor wie folgt: »Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt; er hebt - ungleich dem gemeinen Spaßmacher mit seinen Seitenhieben - keine einzelne Narrheit heraus, sondern er erniedrigt das Große, aber - ungleich der Parodie - um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine, aber - ungleich der Ironie - um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich ist und nichts.«

Der Humor lebt von Spannung, von Kontrast und sieht in allem das Nichtige. Indem er im scheinbar Passenden immer das Unpassende bemerkt, kann er seine komische Kraft herleiten. In der Nichtigkeit des Endlichen gibt es aber trotzdem auch eine Ahnung von der Unendlichkeit. Der Humor trägt dem Rechnung, weil das Innere der Figuren, welches sich im Roman an den äußeren Gegebenheiten stößt, sich gerade durch Versenkung im ganz Kleinen zum Übersinnlichen erheben kann. Jean Paul spricht deshalb vom Humor als dem »umgekehrten Erhabenen«.

Diese Einbindung des Humors unterscheidet Jean Paul nicht nur von den englischen Humoristen wie Laurence Sterne, sondern auch den Humor von der Satire: weit stärker als diese löst Humor die festen Bezüge der gegebenen Welt auf und kann jede Substanz verlieren. Damit stellt er gleichzeitig eine Befreiung von der Fixierung an die negativen Zustände der Gesellschaft, welche die Satire hat, dar.

[Jean Paul, VORSCHULE DER ÄSTHETIK, § 35]

Da es ohne Sinnlichkeit überhaupt kein Komisches gibt: so kann sie bei dem Humor als ein Exponent der angewandten Endlichkeit nie zu farbig werden. Die überfließende Darstellung, sowohl durch die Bilder und Kontraste des Witzes als der Phantasie, d.h. durch Gruppen und durch Farben, soll mit der Sinnlichkeit die Seele füllen und mit jenem Dithyrambus sie entflammen, welcher die im Hohlspiegel eckig und lang auseinandergehende Sinnenwelt gegen die Idee aufrichtet und sie ihr entgegenhält. Insofern als ein solcher Jüngster Tag die sinnliche Welt zu einem zweiten Chaos ineinanderwirft - bloß um göttlich Gericht zu halten -, der Verstand aber nur in einem ordentlich eingerichteten Weltgebäude wohnen kann, indes die Vernunft, wie Gott, nicht einmal im größten Tempel eingeschlossen ist -: insofern ließe sich eine scheinbare Angrenzung des Humors an den Wahnsinn denken, welcher natürlich, wie der Philosoph künstlich, von Sinnen und von Verstande kommt und doch wie dieser Vernunft behält; der Humor ist, wie die Alten den Diogenes nannten, ein rasender Sokrates. –

Satiren

»Sie wollen wissen, was ich für Bücher schreibe? Es sind weder theologische noch iuristische; und wenn ich Ihnen auch den Namen herseze, so ists Ihnen damit doch nicht deutlich: Satiren oder spashafte Bücher sind es.« Mit diesen Worten charakterisiert Jean Paul im April 1783 gegenüber seiner Mutter seine Skepsis gegenüber der Theologie und seine Empfänglichkeit für die dazu passende literarische Form, die Satire. Zu deren Wesensart gehört es, dass sie Geistiges auf Körperliches reduziert, Hohes als Niederes ausweist.

Sein Verhältnis zu den Inhalten seines Studiums in Leipzig ist angespannt, er stößt sich an der Gesellschaft, die nur die Oberflächlichkeit der Reichen kennt. Als junger selbstbewusster Mann weiß er, dass er eigentlich zum Schriftsteller geboren ist. Er liest und exzerpiert die wichtigsten satirischen Bücher der Weltliteratur (Swift, Pope, Young) und nimmt keine Rücksicht auf den herrschenden Zeitgeschmack. Im Winter 1781/82 entsteht seine erste Satire DAS LOB DER DUMHEIT, angelehnt an Erasmus von Rotterdam. Er schickt sein Manuskript an Pfarrer Vogel, findet aber keinen Verleger. Von Juni bis November 1782 arbeitet Jean Paul an seiner ersten Satiresammlung, den GRÖNLÄNDISCHEN PROZESSEN, die seinen ersten literarischen Broterwerb darstellen.

Mit Fürsten-, Weiber- und Gelehrtensatiren bewegt sich Jean Paul zwar auf bekanntem Gebiet, die zahlreichen Anspielungen zeigen jedoch, dass er sein Wissen fast ausschließlich aus Büchern gewonnen hat. Der literarische Erfolg bleibt aus, seine Satiren finden keine Abnehmer. Jean Paul reagiert darauf mit einer weiteren Satiresammlung, der späteren AUSWAHL AUS DES TEUFELS PAPIEREN (1789). Die materielle Not schlägt indes zu, und er muss Leipzig 1784 wegen Überschuldung verlassen. In Zukunft wird er dem Rat seiner Verleger und Freunde folgen und »Romane« schreiben. In Abschweifungen und Extrablättern, in komischen Anhängen, humoristischen Figuren und im Erzähler »Jean Paul« leben seine Jugendsatiren von nun an fort.

[Jean Paul, VORSCHULE DER ÄSTHETIK, § 29]

Das Reich der Satire stößet an das Reich des Komus [Komischen] - das kleine Epigramm ist der Markstein -; aber jedes trägt andere Einwohner und Früchte. Juvenal, Persius und ihresgleichen stellen lyrisch den ernsten moralischen Unwillen über das Laster dar, mithin machen sie ernst und erheben uns; selber die zufälligen Kontraste ihrer Malereien verschließen dem Lachen durch Bitterkeit den Mund. Hingegen das Komische treibt mit dem Kleinen des Unverstandes sein poetisches Spiel und macht heiter und frei. Die verspottete Unmoralität ist kein Schein, aber die verlachte Ungereimtheit ist ein halber. Torheit ist zu schuldlos und unverständig für den Schlag der Satire, so wie das Laster zu häßlich für den Kitzel des Lachens? obgleich an jener die unmoralische Seite verhöhnet und an diesem die unverständige belacht werden mag.