Laut und Schrift

Das Verhältnis zur eigenen Mundart scheint mir heutzutage polarisiert zu sein: Viele Alte schämen sich für ihren Dialekt, die meisten Jungen verstehen ihn allenfalls, können ihn aber nicht mehr sprechen (und tragen kompensatorisch Lederhosen, eine Arbeitskluft, die abseits von Hof und Feld zu tragen sich die Altvorderen geschämt hätten). Diejenigen Jungen, die noch Bairisch sprechen, tragen ihr Bayernturm wie eine Monstranz vor sich her, beziehungsweise wie ein Brett vor dem Kopf. Vermutlich rührt aus dieser Beobachtung meine Sehnsucht nach der Zeit, als das Bairische noch selbstverständlich war. Ich gehöre womöglich mit zu den Letzten, für die das noch galt. In den 80er- und 90er-Jahren war das, in Mallersdorf im Labertal, wo sich das niederbayerische Hügelland so gutmütig dahinwellt.

Wie alt ich war, als mir bewusst wurde, dass ich Bairisch rede, weiß ich nicht. Um mich herum sprachen fast alle so wie ich: Eltern, Brüder und Verwandte, die anderen Kinder von der Weiherleite, Schwester Corneliana vom Kindergarten, der Bauer Englbrecht, wo ich immer die Milch holte, der Metzger Ganser, wo es die gute Hirnwurst gab, und die Leute am Strand von Bibione, wo wir immer Urlaub machten.

Es war wohl eher so, dass mir bewusst war, dass andere nicht Bairisch reden. Zum Beispiel meine Freundin, die Frani. Frani stieß in der dritten Klasse zu uns und sprach lupenreines Hochdeutsch, und zwar in einer Geschwindigkeit, für die wir Dialektsprecher ein gesundes Misstrauen erübrigen: Warum red't die so nervös? Und ein bisserl Neid: Denkt die auch so schnell wie sie spricht?

Zugunsten von Frani sprach erstens, dass ihre Mutter aus Bremen stammte, das machte sie gewissermaßen zu einem Opfer der Umstände. Zweitens war sie die Tochter vom Chefarzt, und wir Kinder wussten intuitiv, dass wichtige Leute Hochdeutsch sprechen, das war so eine Art Gesetz. Vielleicht kannten wir das „aus dem Fernseher“, wo ernste Leute mit einer Krawatte um den Hals ernste Dinge vom Papier ablasen. Drittens sprach für Frani die Tatsache, dass ihr Sprechen zwar schnell und hochdeutsch, aber durchaus nicht gschnappig war, sondern einfach gescheit. Und viertens natürlich ihr Liebreiz, ihr exotischer. Ganz baff war ich, als ich viel später herausgefunden habe, dass Frani durchaus des Bairischen mächtig ist. Auf meine Frage hin, warum sie es dann nicht spreche, antwortet sie noch heute: „Ja wei i's ned eisiehg.“

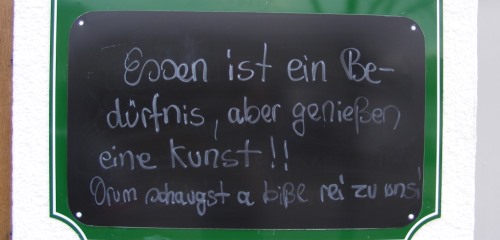

„D'Frani red't nach der Schrift“, so hieß man das in Mallersdorf. Diesen Ausdruck finde ich herrlich, weil er in unbewusster Präzision das Grundproblem des Hochdeutschen beschreibt (und dass das Hochdeutsche, nicht das Bairische das Problem ist): dass man unnötigerweise so redet, wie man schreibt, und nicht umgekehrt; dass das Umständliche (die Schrift) vor dem Naheliegenden kommt (der Lautsprache), obwohl doch jeder weiß: Zuerst kam der Laut, dann die Schrift.

Wer diese naturgesetzliche Reihenfolge unnötigerweise durch Hochdeutschsprechen infrage stellt, indem er nach der Schrift redet, ist des „Geschwollen Daherredens“ verdächtig. Dieses „Gschwoine“, dem insbesondere die so genannten „Gschwoischädel“ frönen, äußert sich in einer Bereitschaft zum abstrakten Sprechen, die den Argwohn des Hörers hervorruft. Nicht, dass Mundartsprecher nicht auch zu Verallgemeinerungen neigen („Der Mensch is ned schlecht, aber d'Leit“) – doch ein Sprecher, dem man gerne zuhört und Glauben schenkt, muss sinnlich reden. Darin liegt eine große Stärke bairischer Mundartlyrik, wie etwa Maria Magdalena Rabl in „Allerheiligen“ belegt: (Bauernfeind et al., S. 156)

Da Doud kimt wieda nächa

und mitn Näwe kriacht a

d'Wadln houch

in d'Stiefe nei

und backt mi bei de Fiaß,

so dass i steh bleim muaß.

Bloß steh und schaugn,

wia ruaßig schwoaz er is.

Wia ruaßig schwoaz und

kloa ...

Mir kimt's:

A Negabebi is da Doud.

...

Dass die Mundart, wie der Name schon sagt, zuerst gesprochen wird, ist womöglich der Musikalität von Dialektsprechern zuträglich. Vielleicht rührt daher mein Eindruck, dass Mundartlyrik über besondere lautmalerische Qualität verfügt. Etwa Hans Prähofer, der in „schdosszeid“ den Stachussound trifft (Brehm, S. 110):

...

grod wurln duads

gscheggads blech schebbad und schdingd

auf da schdrassn

und schiabd se an dia vobei

gremmbed wersd und gschdessn

es wurld grod so

...

Laut vor Schrift und Anschaulichkeit vor Abstraktion – damit sind meines Erachtens die beiden wichtigsten Stärke bairischer Mundartlyrik benannt. Und hier noch eine dritte: das unbarmherzige, zarte Neben- und Ineinander des Feinen und Groben und, damit verbunden, das simpelstmögliche Erzählen komplexer Zusammenhänge. Zwei Beispiele. Das Blut in den Adern lässt mir Siegfried Völlger in „wose brauch“ gefrieren (Bauernfeind et al., S. 147):

wose brauch freind

des war a middl

i glaub i browias doch

amoi mid am doggda

des de gloana greana mandl

vodreibd

woasd scha de

de me owei zrugghoidnd

wene von balkon

oweschbringa mechd

Das lyrische Ich spricht einen Freund an. Es brauche etwas gegen die „gloana greana mandl“ – so weit, so gut. Nur dass sie es sind, die es vom Selbstmord abhalten. Das „middl“ soll es vor der Halluzination heilen und ihm so die Hemmungen vor dem Suizid nehmen. Was ist gesund, was ist krank? Der „doggda“ wird gebeten, gesund und tot zugleich zu machen, aber was ist seine Aufgabe, Heilung oder Weiterleben? Braucht das lyrische Ich die Halluzination zum Weiterleben, ist die Krankheit die einzige Lebensmöglichkeit für ihn, und wie steht es dazu? So einfach das Gesagte, so komplex das Gedachte.

Beim zweiten Beispiel, „Kimm“ von Karl Krieg, wünscht sich das lyrische Ich Grobheiten von seiner Angebeteten (Bauernfeind et al., S. 103):

Kimm

hau me in d Ledschn und zoi ma a Bia

sunsd wia i narrisch

Gib ma a Bussl und schdreichld mein Goidzaan

sunsd kimm i um

Dua ma an Gfoin und schiaß me ins Knia

i bin hoid so kiddsle

Geh

schbea me in Kella mid fümbf Lidda Mosd

i hob de so gean

und i kann das ned song

Da will etwas heraus, doch es kann nicht, und deswegen muss etwas passieren, und zwar nichts Geringes, und zwar gleich. Taub und überlebendig, wie es sich fühlt, das lyrische Ich, wünscht es sich Erlösung aus seiner Spannung, Befreiung durch einen Streichler, einen Schlag, einen Schuss oder Kuss. Wer da beim Lesen nicht hängenbleibt, um nachzufühlen, hat kein Herz.

Weitere Kapitel:

Das Verhältnis zur eigenen Mundart scheint mir heutzutage polarisiert zu sein: Viele Alte schämen sich für ihren Dialekt, die meisten Jungen verstehen ihn allenfalls, können ihn aber nicht mehr sprechen (und tragen kompensatorisch Lederhosen, eine Arbeitskluft, die abseits von Hof und Feld zu tragen sich die Altvorderen geschämt hätten). Diejenigen Jungen, die noch Bairisch sprechen, tragen ihr Bayernturm wie eine Monstranz vor sich her, beziehungsweise wie ein Brett vor dem Kopf. Vermutlich rührt aus dieser Beobachtung meine Sehnsucht nach der Zeit, als das Bairische noch selbstverständlich war. Ich gehöre womöglich mit zu den Letzten, für die das noch galt. In den 80er- und 90er-Jahren war das, in Mallersdorf im Labertal, wo sich das niederbayerische Hügelland so gutmütig dahinwellt.

Wie alt ich war, als mir bewusst wurde, dass ich Bairisch rede, weiß ich nicht. Um mich herum sprachen fast alle so wie ich: Eltern, Brüder und Verwandte, die anderen Kinder von der Weiherleite, Schwester Corneliana vom Kindergarten, der Bauer Englbrecht, wo ich immer die Milch holte, der Metzger Ganser, wo es die gute Hirnwurst gab, und die Leute am Strand von Bibione, wo wir immer Urlaub machten.

Es war wohl eher so, dass mir bewusst war, dass andere nicht Bairisch reden. Zum Beispiel meine Freundin, die Frani. Frani stieß in der dritten Klasse zu uns und sprach lupenreines Hochdeutsch, und zwar in einer Geschwindigkeit, für die wir Dialektsprecher ein gesundes Misstrauen erübrigen: Warum red't die so nervös? Und ein bisserl Neid: Denkt die auch so schnell wie sie spricht?

Zugunsten von Frani sprach erstens, dass ihre Mutter aus Bremen stammte, das machte sie gewissermaßen zu einem Opfer der Umstände. Zweitens war sie die Tochter vom Chefarzt, und wir Kinder wussten intuitiv, dass wichtige Leute Hochdeutsch sprechen, das war so eine Art Gesetz. Vielleicht kannten wir das „aus dem Fernseher“, wo ernste Leute mit einer Krawatte um den Hals ernste Dinge vom Papier ablasen. Drittens sprach für Frani die Tatsache, dass ihr Sprechen zwar schnell und hochdeutsch, aber durchaus nicht gschnappig war, sondern einfach gescheit. Und viertens natürlich ihr Liebreiz, ihr exotischer. Ganz baff war ich, als ich viel später herausgefunden habe, dass Frani durchaus des Bairischen mächtig ist. Auf meine Frage hin, warum sie es dann nicht spreche, antwortet sie noch heute: „Ja wei i's ned eisiehg.“

„D'Frani red't nach der Schrift“, so hieß man das in Mallersdorf. Diesen Ausdruck finde ich herrlich, weil er in unbewusster Präzision das Grundproblem des Hochdeutschen beschreibt (und dass das Hochdeutsche, nicht das Bairische das Problem ist): dass man unnötigerweise so redet, wie man schreibt, und nicht umgekehrt; dass das Umständliche (die Schrift) vor dem Naheliegenden kommt (der Lautsprache), obwohl doch jeder weiß: Zuerst kam der Laut, dann die Schrift.

Wer diese naturgesetzliche Reihenfolge unnötigerweise durch Hochdeutschsprechen infrage stellt, indem er nach der Schrift redet, ist des „Geschwollen Daherredens“ verdächtig. Dieses „Gschwoine“, dem insbesondere die so genannten „Gschwoischädel“ frönen, äußert sich in einer Bereitschaft zum abstrakten Sprechen, die den Argwohn des Hörers hervorruft. Nicht, dass Mundartsprecher nicht auch zu Verallgemeinerungen neigen („Der Mensch is ned schlecht, aber d'Leit“) – doch ein Sprecher, dem man gerne zuhört und Glauben schenkt, muss sinnlich reden. Darin liegt eine große Stärke bairischer Mundartlyrik, wie etwa Maria Magdalena Rabl in „Allerheiligen“ belegt: (Bauernfeind et al., S. 156)

Da Doud kimt wieda nächa

und mitn Näwe kriacht a

d'Wadln houch

in d'Stiefe nei

und backt mi bei de Fiaß,

so dass i steh bleim muaß.

Bloß steh und schaugn,

wia ruaßig schwoaz er is.

Wia ruaßig schwoaz und

kloa ...

Mir kimt's:

A Negabebi is da Doud.

...

Dass die Mundart, wie der Name schon sagt, zuerst gesprochen wird, ist womöglich der Musikalität von Dialektsprechern zuträglich. Vielleicht rührt daher mein Eindruck, dass Mundartlyrik über besondere lautmalerische Qualität verfügt. Etwa Hans Prähofer, der in „schdosszeid“ den Stachussound trifft (Brehm, S. 110):

...

grod wurln duads

gscheggads blech schebbad und schdingd

auf da schdrassn

und schiabd se an dia vobei

gremmbed wersd und gschdessn

es wurld grod so

...

Laut vor Schrift und Anschaulichkeit vor Abstraktion – damit sind meines Erachtens die beiden wichtigsten Stärke bairischer Mundartlyrik benannt. Und hier noch eine dritte: das unbarmherzige, zarte Neben- und Ineinander des Feinen und Groben und, damit verbunden, das simpelstmögliche Erzählen komplexer Zusammenhänge. Zwei Beispiele. Das Blut in den Adern lässt mir Siegfried Völlger in „wose brauch“ gefrieren (Bauernfeind et al., S. 147):

wose brauch freind

des war a middl

i glaub i browias doch

amoi mid am doggda

des de gloana greana mandl

vodreibd

woasd scha de

de me owei zrugghoidnd

wene von balkon

oweschbringa mechd

Das lyrische Ich spricht einen Freund an. Es brauche etwas gegen die „gloana greana mandl“ – so weit, so gut. Nur dass sie es sind, die es vom Selbstmord abhalten. Das „middl“ soll es vor der Halluzination heilen und ihm so die Hemmungen vor dem Suizid nehmen. Was ist gesund, was ist krank? Der „doggda“ wird gebeten, gesund und tot zugleich zu machen, aber was ist seine Aufgabe, Heilung oder Weiterleben? Braucht das lyrische Ich die Halluzination zum Weiterleben, ist die Krankheit die einzige Lebensmöglichkeit für ihn, und wie steht es dazu? So einfach das Gesagte, so komplex das Gedachte.

Beim zweiten Beispiel, „Kimm“ von Karl Krieg, wünscht sich das lyrische Ich Grobheiten von seiner Angebeteten (Bauernfeind et al., S. 103):

Kimm

hau me in d Ledschn und zoi ma a Bia

sunsd wia i narrisch

Gib ma a Bussl und schdreichld mein Goidzaan

sunsd kimm i um

Dua ma an Gfoin und schiaß me ins Knia

i bin hoid so kiddsle

Geh

schbea me in Kella mid fümbf Lidda Mosd

i hob de so gean

und i kann das ned song

Da will etwas heraus, doch es kann nicht, und deswegen muss etwas passieren, und zwar nichts Geringes, und zwar gleich. Taub und überlebendig, wie es sich fühlt, das lyrische Ich, wünscht es sich Erlösung aus seiner Spannung, Befreiung durch einen Streichler, einen Schlag, einen Schuss oder Kuss. Wer da beim Lesen nicht hängenbleibt, um nachzufühlen, hat kein Herz.