Martin Luther und die neuen Medien seiner Zeit

Martin Luther wusste die Möglichkeiten von Sprache und Medien optimal für seine Ziele zu nutzen. Seine Wortgewalt kommt ebenso in seiner deutschen Bibelübersetzung zum Ausdruck wie in mündlichen Formen (Predigt, Kirchenlied). Allgemein wird sein Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung der deutschen Schriftsprache als sehr hoch eingeschätzt. Vor allem aber lebte er in einer Zeit des medialen Umbruchs, der sich mit dem heutigen in mancherlei Hinsicht vergleichen lässt. Was für uns Datentransfer und Webtechnik sind, waren um 1500 der Druck mit beweglichen Buchstaben und der Holztafeldruck. Texte und Bilder ließen sich dadurch mit vorher nie da gewesener Geschwindigkeit an den „gemeinen Mann“ bringen. Dicke Bücher (Kodizes) hatte es auch vorher schon gegeben. Sie konnten jetzt vor allem viel schneller und in viel größerer Zahl hergestellt werden. Darüber hinaus entstanden als ganz neue Medien die Ein- und Mehrblattdrucke, schlichte, wohlfeile, schnell hergestellte, einbandlose Drucke geringen Umfangs zur zügigen Weitergabe unterschiedlichster Informationen.

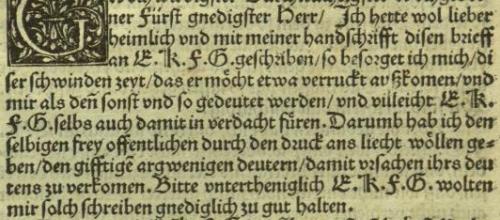

Martin Luther und seine Mitstreiter erkannten sehr schnell, dass mit diesen Mitteln eine breite Öffentlichkeit zu erreichen war. So etwas hatte es vorher nicht gegeben. Und sie wussten um die damit verbundenen Möglichkeiten und Gefahren. In einem 1530, dem Jahr seines Aufenthalts auf der Veste Coburg, verfassten Brief an den Kardinal Erzbischof von Mainz, Albrecht von Brandenburg, (Lu Ia 1530,4) teilt er mit: „Ich hätte diesen Brief lieber vertraulich und von Hand an Eure Kurfürstliche Gnaden geschrieben. Doch befürchtete ich, in dieser schnellen Zeit könnte er unter Umständen verfälscht in die Öffentlichkeit gelangen und mir so oder so ausgelegt werden. Vielleicht würden Eure Kurfürstliche Gnaden dadurch selbst in Verdacht geraten. Deswegen war ich so frei, ihn öffentlich im Druck ans Licht zu bringen, um dadurch den giftigen, argwöhnischen Deutern zuvorzukommen.“

Luther nutzte also ganz bewusst die neuen technischen Errungenschaften für einen offenen Brief, um sich dadurch selbst vor Gefahren zu schützen, die diese erst hervorgebracht hatten. Heute würden wir sagen, er verfügte über umfassende Medienkompetenz.

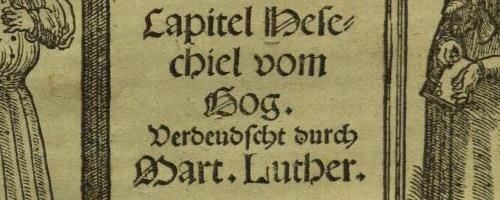

Sprache, Kommunikation und Kontaktpflege über große räumliche Distanz waren während des gesamten Aufenthalts auf der Veste Coburg von großer Bedeutung für Martin Luther. In dieser sehr produktiven Zeit arbeitete er im Rahmen seiner Bibelübersetzung an den Propheten und den Psalmen („Coburger Psalter“). Aus aktuellem Anlass befasste er sich mit dem Propheten Ezechiel (Hesekiel). 1529 belagerten die Türken Wien. Ezechiel handelt im 38. und 39. Kapitel von dem damals geläufigen Schreckgespenst Gog (meist in Verbindung mit Magog). Martin Luther stellt nun die These auf, damit sei niemand anderes gemeint als die Türken. Publiziert wird das Ganze 1530 im Mehrblattdruck (Lu Ia 1530,27).

Neben der Arbeit an der Bibel entstanden in Coburg unter anderem auch der berührende Brief an seinen Sohn Hans (2008,200) und der programmatische Sendbrief vom Dolmetschen (Lu Ia 1530,21, ![]() pdf-Ansicht). Im „Reich der Dohlen“ fühlte Luther sich einsam, abgeschnitten ebenso von seiner Familie wie von seinen Weggefährten und den Vertretern seiner Sache auf dem Augsburger Reichstag. Durch zahlreiche Briefe „ex eremo“, die teilweise auch im Druck veröffentlicht wurden, versuchte er, zumindest virtuell dabei zu sein. Er mag die Dauer der Zustellung verflucht haben, auch wenn die Veste Coburg bestens in das gut organisierte kurfürstliche Botenwesen eingebunden war. Sicher wäre er sehr froh gewesen, die – machmal nur eintägige – Zustellungszeit nach Augsburg oder Wittenberg verkürzen zu können. Wären moderne Kommunikationsmittel wie Smartphone, e-Mail und soziale Medien (Blogs, Facebook, Twitter) damals zur Verfügung gestanden, hätte er sie bestimmt genutzt, um mit seinen Freunden laufend in Verbindung zu sein.

pdf-Ansicht). Im „Reich der Dohlen“ fühlte Luther sich einsam, abgeschnitten ebenso von seiner Familie wie von seinen Weggefährten und den Vertretern seiner Sache auf dem Augsburger Reichstag. Durch zahlreiche Briefe „ex eremo“, die teilweise auch im Druck veröffentlicht wurden, versuchte er, zumindest virtuell dabei zu sein. Er mag die Dauer der Zustellung verflucht haben, auch wenn die Veste Coburg bestens in das gut organisierte kurfürstliche Botenwesen eingebunden war. Sicher wäre er sehr froh gewesen, die – machmal nur eintägige – Zustellungszeit nach Augsburg oder Wittenberg verkürzen zu können. Wären moderne Kommunikationsmittel wie Smartphone, e-Mail und soziale Medien (Blogs, Facebook, Twitter) damals zur Verfügung gestanden, hätte er sie bestimmt genutzt, um mit seinen Freunden laufend in Verbindung zu sein.

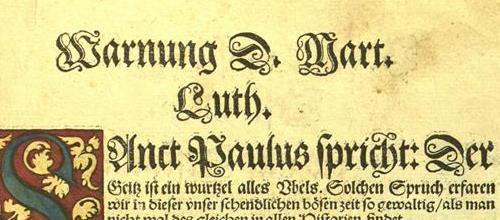

So standen ihm zumindest die neuen Medien der eigenen Zeit zur Verfügung, die Brief, Sendbrief, (gedruckte) Predigt, Sermon oder ähnlich hießen. Viele waren Streit- oder Kampfschriften aus aktuellem Anlass, mit denen er deutlich Position bezogen hat. Es ist das Verdienst Prinz Alberts von Sachsen-Coburg und Gotha, dass er zur Erinnerung an Luthers Aufenthalt auf der Veste Coburg eine Sammlung initiierte, deren Schwerpunkt solche Drucke bilden. Die ursprüngliche Schau- und Memorialsammlung wurde 1950 von der Veste Coburg in die Landesbibliothek verbracht, wo die kulturgeschichtlich äußerst bedeutsamen Dokumente unter konservatorisch angemessenen Bedingungen aufbewahrt werden können. Über den Katalog der Landesbibliothek Coburg ![]() http://www.landesbibliothek-coburg.de/opac.htm stehen sie der heutigen Öffentlichkeit im digitalen Volltext zur Verfügung.

http://www.landesbibliothek-coburg.de/opac.htm stehen sie der heutigen Öffentlichkeit im digitalen Volltext zur Verfügung.

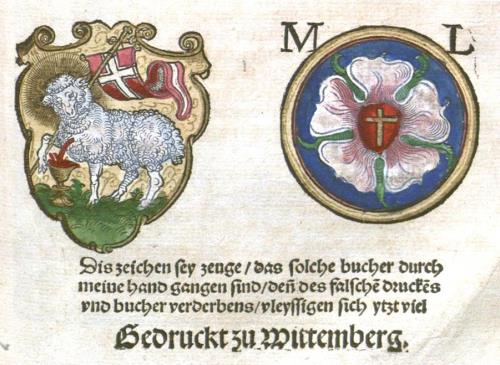

Auch damals schon bedeuteten die neuen und schnellen Möglichkeiten der Verbreitung Kontrollverlust über die eigene geistige Arbeit und damit verbundene finanzielle Nachteile. Das heute wegen des Internets so heiß diskutierte Urheberrecht wurde ebenfalls von Martin Luther begründet. Der erst Copyrightvermerk steht am Ende von Teil 2 des Wittenberger Urdrucks.

In der Vorrede der finalen von ihm autorisierten Fassung seines Bibeltextes findet er deutliche Worte für das Problem:

„Diese verfluchte Habgier hat (…) sich auch an unsere Arbeit gemacht. (…) Denn nachdem uns der Barmherzige Gott hier zu Wittenberg seine unaussprechliche Gnade gegeben hat, damit wir sein heiliges Wort und die heilige Bibel hell und lauter in die deutsche Sprache bringen, was (…) gewiss eine große Arbeit war (…). So kommt die Habgier daher und tut unseren Buchdruckern diese Schalkheit und Büberei an, dass andere zu ihrem finanziellen Vorteil umgehend nachdrucken, wofür sie selbst Arbeit und Unkosten auf sich genommen haben. Das ist eine richtiggehende große öffentliche Räuberei, die Gott sicher strafen wird und die keinem christlichen Menschen wohl ansteht. Es geht mir (in finanzieller Hinsicht) nicht um mich (…) Klagen muss ich aber über die Habgier, weil die habgierigen Menschen und räuberischen Nachdrucker ungenau mit unserer Arbeit umgehen. Denn weil sie allein ihre Habsucht befriedigen wollen, fragen sie wenig danach, wie richtig oder falsch sie etwas nachdrucken. Es ist oft vorgekommen, dass ich einen Druck der Nachdrucker gelesen und so verfälscht gefunden habe, dass ich meine eigene Arbeit an vielen Stellen nicht mehr erkannte und es von neuem verbessern musste. Sie machen zack zack. Es geht nur ums Geld.“

Martin Luther und die neuen Medien seiner Zeit

Martin Luther wusste die Möglichkeiten von Sprache und Medien optimal für seine Ziele zu nutzen. Seine Wortgewalt kommt ebenso in seiner deutschen Bibelübersetzung zum Ausdruck wie in mündlichen Formen (Predigt, Kirchenlied). Allgemein wird sein Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung der deutschen Schriftsprache als sehr hoch eingeschätzt. Vor allem aber lebte er in einer Zeit des medialen Umbruchs, der sich mit dem heutigen in mancherlei Hinsicht vergleichen lässt. Was für uns Datentransfer und Webtechnik sind, waren um 1500 der Druck mit beweglichen Buchstaben und der Holztafeldruck. Texte und Bilder ließen sich dadurch mit vorher nie da gewesener Geschwindigkeit an den „gemeinen Mann“ bringen. Dicke Bücher (Kodizes) hatte es auch vorher schon gegeben. Sie konnten jetzt vor allem viel schneller und in viel größerer Zahl hergestellt werden. Darüber hinaus entstanden als ganz neue Medien die Ein- und Mehrblattdrucke, schlichte, wohlfeile, schnell hergestellte, einbandlose Drucke geringen Umfangs zur zügigen Weitergabe unterschiedlichster Informationen.

Martin Luther und seine Mitstreiter erkannten sehr schnell, dass mit diesen Mitteln eine breite Öffentlichkeit zu erreichen war. So etwas hatte es vorher nicht gegeben. Und sie wussten um die damit verbundenen Möglichkeiten und Gefahren. In einem 1530, dem Jahr seines Aufenthalts auf der Veste Coburg, verfassten Brief an den Kardinal Erzbischof von Mainz, Albrecht von Brandenburg, (Lu Ia 1530,4) teilt er mit: „Ich hätte diesen Brief lieber vertraulich und von Hand an Eure Kurfürstliche Gnaden geschrieben. Doch befürchtete ich, in dieser schnellen Zeit könnte er unter Umständen verfälscht in die Öffentlichkeit gelangen und mir so oder so ausgelegt werden. Vielleicht würden Eure Kurfürstliche Gnaden dadurch selbst in Verdacht geraten. Deswegen war ich so frei, ihn öffentlich im Druck ans Licht zu bringen, um dadurch den giftigen, argwöhnischen Deutern zuvorzukommen.“

Luther nutzte also ganz bewusst die neuen technischen Errungenschaften für einen offenen Brief, um sich dadurch selbst vor Gefahren zu schützen, die diese erst hervorgebracht hatten. Heute würden wir sagen, er verfügte über umfassende Medienkompetenz.

Sprache, Kommunikation und Kontaktpflege über große räumliche Distanz waren während des gesamten Aufenthalts auf der Veste Coburg von großer Bedeutung für Martin Luther. In dieser sehr produktiven Zeit arbeitete er im Rahmen seiner Bibelübersetzung an den Propheten und den Psalmen („Coburger Psalter“). Aus aktuellem Anlass befasste er sich mit dem Propheten Ezechiel (Hesekiel). 1529 belagerten die Türken Wien. Ezechiel handelt im 38. und 39. Kapitel von dem damals geläufigen Schreckgespenst Gog (meist in Verbindung mit Magog). Martin Luther stellt nun die These auf, damit sei niemand anderes gemeint als die Türken. Publiziert wird das Ganze 1530 im Mehrblattdruck (Lu Ia 1530,27).

Neben der Arbeit an der Bibel entstanden in Coburg unter anderem auch der berührende Brief an seinen Sohn Hans (2008,200) und der programmatische Sendbrief vom Dolmetschen (Lu Ia 1530,21, ![]() pdf-Ansicht). Im „Reich der Dohlen“ fühlte Luther sich einsam, abgeschnitten ebenso von seiner Familie wie von seinen Weggefährten und den Vertretern seiner Sache auf dem Augsburger Reichstag. Durch zahlreiche Briefe „ex eremo“, die teilweise auch im Druck veröffentlicht wurden, versuchte er, zumindest virtuell dabei zu sein. Er mag die Dauer der Zustellung verflucht haben, auch wenn die Veste Coburg bestens in das gut organisierte kurfürstliche Botenwesen eingebunden war. Sicher wäre er sehr froh gewesen, die – machmal nur eintägige – Zustellungszeit nach Augsburg oder Wittenberg verkürzen zu können. Wären moderne Kommunikationsmittel wie Smartphone, e-Mail und soziale Medien (Blogs, Facebook, Twitter) damals zur Verfügung gestanden, hätte er sie bestimmt genutzt, um mit seinen Freunden laufend in Verbindung zu sein.

pdf-Ansicht). Im „Reich der Dohlen“ fühlte Luther sich einsam, abgeschnitten ebenso von seiner Familie wie von seinen Weggefährten und den Vertretern seiner Sache auf dem Augsburger Reichstag. Durch zahlreiche Briefe „ex eremo“, die teilweise auch im Druck veröffentlicht wurden, versuchte er, zumindest virtuell dabei zu sein. Er mag die Dauer der Zustellung verflucht haben, auch wenn die Veste Coburg bestens in das gut organisierte kurfürstliche Botenwesen eingebunden war. Sicher wäre er sehr froh gewesen, die – machmal nur eintägige – Zustellungszeit nach Augsburg oder Wittenberg verkürzen zu können. Wären moderne Kommunikationsmittel wie Smartphone, e-Mail und soziale Medien (Blogs, Facebook, Twitter) damals zur Verfügung gestanden, hätte er sie bestimmt genutzt, um mit seinen Freunden laufend in Verbindung zu sein.

So standen ihm zumindest die neuen Medien der eigenen Zeit zur Verfügung, die Brief, Sendbrief, (gedruckte) Predigt, Sermon oder ähnlich hießen. Viele waren Streit- oder Kampfschriften aus aktuellem Anlass, mit denen er deutlich Position bezogen hat. Es ist das Verdienst Prinz Alberts von Sachsen-Coburg und Gotha, dass er zur Erinnerung an Luthers Aufenthalt auf der Veste Coburg eine Sammlung initiierte, deren Schwerpunkt solche Drucke bilden. Die ursprüngliche Schau- und Memorialsammlung wurde 1950 von der Veste Coburg in die Landesbibliothek verbracht, wo die kulturgeschichtlich äußerst bedeutsamen Dokumente unter konservatorisch angemessenen Bedingungen aufbewahrt werden können. Über den Katalog der Landesbibliothek Coburg ![]() http://www.landesbibliothek-coburg.de/opac.htm stehen sie der heutigen Öffentlichkeit im digitalen Volltext zur Verfügung.

http://www.landesbibliothek-coburg.de/opac.htm stehen sie der heutigen Öffentlichkeit im digitalen Volltext zur Verfügung.

Auch damals schon bedeuteten die neuen und schnellen Möglichkeiten der Verbreitung Kontrollverlust über die eigene geistige Arbeit und damit verbundene finanzielle Nachteile. Das heute wegen des Internets so heiß diskutierte Urheberrecht wurde ebenfalls von Martin Luther begründet. Der erst Copyrightvermerk steht am Ende von Teil 2 des Wittenberger Urdrucks.

In der Vorrede der finalen von ihm autorisierten Fassung seines Bibeltextes findet er deutliche Worte für das Problem:

„Diese verfluchte Habgier hat (…) sich auch an unsere Arbeit gemacht. (…) Denn nachdem uns der Barmherzige Gott hier zu Wittenberg seine unaussprechliche Gnade gegeben hat, damit wir sein heiliges Wort und die heilige Bibel hell und lauter in die deutsche Sprache bringen, was (…) gewiss eine große Arbeit war (…). So kommt die Habgier daher und tut unseren Buchdruckern diese Schalkheit und Büberei an, dass andere zu ihrem finanziellen Vorteil umgehend nachdrucken, wofür sie selbst Arbeit und Unkosten auf sich genommen haben. Das ist eine richtiggehende große öffentliche Räuberei, die Gott sicher strafen wird und die keinem christlichen Menschen wohl ansteht. Es geht mir (in finanzieller Hinsicht) nicht um mich (…) Klagen muss ich aber über die Habgier, weil die habgierigen Menschen und räuberischen Nachdrucker ungenau mit unserer Arbeit umgehen. Denn weil sie allein ihre Habsucht befriedigen wollen, fragen sie wenig danach, wie richtig oder falsch sie etwas nachdrucken. Es ist oft vorgekommen, dass ich einen Druck der Nachdrucker gelesen und so verfälscht gefunden habe, dass ich meine eigene Arbeit an vielen Stellen nicht mehr erkannte und es von neuem verbessern musste. Sie machen zack zack. Es geht nur ums Geld.“