Besprechung von Anna Jobs Bilderbuch für Erwachsene „Salzige Milch“

Liebe und Elternschaft sind beides Wagnisse. Anna Job erzählt von den Verlockungen der Freiheit und der Sehnsucht nach Verbundenheit, von Liebe und Verantwortung, Mutterschaft und Fürsorge. Die aussagekräftigen figürlichen Szenen der Illustratorin Corinna Schmelter-Pourian rahmen Jobs Gedichte und Kurzprosa ein.

*

Die Gestaltung von Anna Jobs Buch Salzige Milch ist nicht von seinem Inhalt zu trennen. Bevor ich es aufschlage, betrachte ich es von außen. Das quadratische Format liegt gut in der Hand. Mit meinen Fingerkuppen erspüre ich die feinen Rillen auf dem festen Einband. Mein erster Eindruck ist ein sinnlicher.

Dazu passt, dass das Debüt der Münchner Autorin Anna Job Anfang 2024 im Mannheimer kunstanstifter verlag erschienen ist, bei dem das Zusammenwirken von Text, Bild und Ausstattung im Mittelpunkt steht. Verantwortlich für dieses gute Zusammenspiel bei Salzige Milch sind neben dem Text und der Idee von Anna Job die Bilder von Corinna Pourian und das Design von Theresa Schwietzer.

Der Titel Salzige Milch weist auf die zwei Themen des Buchs und ihre Verquickung hin. Das Adjektiv „salzig“ im Titel bezieht sich auf die Leidenschaft der Protagonistin und Ich-Erzählerin. Sie ist begeisterte Surferin und nutzt jede freie Minute neben ihrem Job beim IT-Servicedesk an der Uni, um ans Meer zu fahren. Mit der „Milch“ im Titel ist die Muttermilch gemeint. Sie bezieht sich auf den Wunsch der Ich-Erzählerin nach einer eigenen Familie. Zu Beginn scheinen sich ihre beiden Begehren zu widersprechen: Wie kann sie Fernweh und Heimweh (Heim im Sinne von familiärer Geborgenheit) zusammenbringen? Erst als sie, bereits Mutter, mit ihrem Baby Urlaub am Meer macht, führt die Erzählerin die beiden Pole ihres Lebens zusammen und säugt das Kind an ihren vom Meerwasser salzigen Brüsten.

Lyrische Schnipsel und erzählerische Passagen

Über Mutterschaft sind in den letzten Jahren unzählige Bücher erschienen. Anna Jobs Buch unterscheidet sich von allen, die ich bisher gelesen habe. Zunächst handelt es sich um ein anderes Format. Es ist weder ein Roman noch ein autofiktionaler Essay, sondern ein Bilderbuch für Erwachsene. Die Art des Texts kündigt der Untertitel als „Eine Erzählung. In Schnipseln.“ an.

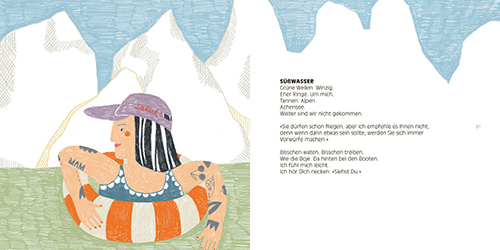

Bei den Schnipseln handelt es sich häufig um Stellen, in denen etwas „besungen“ wird: zu Beginn die Liebe zum Meer, am Ende die Liebe zum Kind. Demgegenüber stehen die erzählerischen Passagen, in denen die Handlung vorangetrieben wird. Im wahrsten Sinne des Wortes sind sie häufig prosaischer. Eine der ersten heißt dann auch „Spülwasser“ und erzählt von einem gemeinsamen Abend der Ich-Erzählerin mit einer Schulfreundin, die bereits ein Kind hat und für das nüchterne „Erwachsenenleben“ steht – im Gegensatz zu den Surfabenteuern der Protagonistin.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Nicht nur der Inhalt, auch die Form der Schnipsel erinnert mich an Lieder. Die Ellipsen, die häufig nur aus ein bis drei Wörtern bestehen, und die Wiederholungen – auf klanglicher, inhaltlicher und motivischer Ebene – rhythmisieren die Schnipsel. Häufig können sich die Wörter oder Sätze auf mehreres beziehen und die unterschiedlichen Bedeutungen greifen ineinander. Als die Ich-Erzählerin beispielsweise bereits schwanger ist und das Kind vor dem Kaminfeuer in ihrem Bauch spürt, heißt es: „Ich stehe auf. / Schwapp. / Lege nach. / Buche. / Und lege mich zurück.“

Außerdem benutzt Anna Job eine sehr bildliche Sprache, sodass die Schnipsel immer wieder wie Schnappschüsse wirken, die den Moment festhalten: „Citronella flackert. / Nachtkerzen. / Gelbe Blüten voller Falter. / Ohrenkneifer. Scharfe Chilis.“

Trotz der Bilder, die Anna Job durch ihre Sprache vor dem inneren Auge schafft, habe ich an keiner Stelle das Gefühl, die Zeichnungen von Corinna Pourian wären überflüssig. Sie bildet in ihnen das Geschriebene nicht einfach ein zweites Mal ab; stattdessen gelingt es ihr, durch ihre Bilder eine weitere Ebene zu schaffen. Beispielsweise findet die Zeichnung eines Rettungsrings, der im Text nicht erwähnt wird, Eingang in das Buch und weist neben der Gefahr durch das Meer auch auf die Möglichkeit der Rettung hin – die Erzählerin rettet sich sinnbildlich aus ihrer Traurigkeit durch die Erfüllung ihres Familienwunschs.

Außerdem fällt spätestens beim zweiten Durchlesen auf, dass die Protagonistin neben ihren Tattoos von Meereslebewesen ein weiteres bestehend aus drei Buchstaben trägt: „Mom“. Den Hinweis auf die zukünftige Mutterschaft geben die Zeichnungen damit viel früher als der Text selbst. Und auch das Spiel des Texts mit Wiederholungen und Bezügen greifen die Bilder auf. Zu Beginn des Texts gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Hoch zu mir“; auf dem dazugehörigen Bild sind nummerierte Treppenstufen zu sehen. Ein späteres Kapitel mit dem Titel „Hoch zu dir“ bezieht sich nicht nur im Titel auf das vorangegangene; das dazugehörige Bild zeigt wieder Treppenstufen, deren Nummerierung nicht bei eins beginnt, sondern deren Zählung am vorherigen Kapitel anschließt.

Animalische Reaktion vs. Selbstbestimmung

Anna Jobs Buch über Mutterschaft unterscheidet sich nicht nur in der Form, sondern auch inhaltlich von dem, was ich in den letzten Jahren zu Mutterschaft gelesen habe. Meine sinnliche Annäherung daran – hervorgerufen durch seine Haptik, seine lyrische Sprache und die Bilder – setzt sich im Inhalt fort. Denn Anna Job beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft auf einer körperlich-sinnlichen Ebene. Der Wunsch nach Geborgenheit und einer eigenen Familie wird in dem Text konsequenterweise während eines Besuchs der Protagonistin bei ihrer Schulfreundin Pia von dem Geräusch der Spülmaschine hervorgerufen: „Pia legt einen Tab in die Luke und schaltet die Spülmaschine ein. Die gurgelt und schlürft, bis ein gleichmäßiges Summen und Schwappen erklingt … Die Klappe ploppt auf, um den Tab in die Kammer zu schleudern. / Einzutauchen. Zu versenken. / Aufzuweichen. Aufzulösen … Ich will eine Routine mit Leuten, die ich jeden Tag sehe. In einer warmen Küche. / Und mehr Geschirr, weil mehr Leute in dieser warmen Küche essen. / Wogen. Strömen. Schmettern. / Gegen Müslischüsseln. / ‚Ich will auch eine Spülmaschine einräumen‘.“

Die Protagonistin erlebt das Surfen und das Meer zu Beginn ebenso körperlich wie später die Schwangerschaft und die Liebe zu ihrem Kind. Mutterliebe ist also nicht nur und in erster Linie ein geistiges Konstrukt, sondern auch ein einfacher biologischer Reflex. Darauf legt das Buch seinen Finger, wenn es in einem Kapitel auf die Reaktionen der Mutter auf Grund von hormonellen Veränderungen eingeht, und die Hormone aufzählt, die nach der Geburt freigesetzt werden: Endorphine, Oxytocin, Prolaktin und Relaxin.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Auch der Vergleich der mütterlichen Instinkte mit solchen von Tieren durchzieht den Text. Noch bevor die Erzählerin selbst Mutter wird, kehrt sie auf einer Wanderung verfrüht zurück aus Angst vor einer Bärin mit Nachwuchs. Als sie dann selbst schwanger ist, wird ihr klar, dass nicht nur in der Tierwelt Mütter am gefährlichsten sind. Dabei ist der Bärenvergleich nur einer von zahlreichen Tiervergleichen. Ihr Kind erinnert die Mutter an alle möglichen Tiere – vom Kaninchen über den Frosch bis zum Maulwurf. Sich selbst vergleicht sie von der besagten Bärin über die Löwin bis zur Kuh mit mindestens ebenso vielen Tieren. Auf der Bildebene sind die Tiervergleiche in der Darstellung von Zwitterwesen zu finden.

Aber nicht nur auf die Nähe des Menschen zum Tier verweist das Buch immer wieder, sondern auch auf die zu anderen Elementen aus der Natur. Auf einem Bild der schwangeren Protagonistin im Schwimmbad sind die Reflexe des Wassers auf ihrer Haut so gezeichnet, dass es aussieht, als wäre das Wasser bereits Teil ihres Körpers. Und bei der Beschreibung einer Übernachtung unter freiem Himmel suggeriert der Text, dass die Zaunwinde im nächsten Augenblick nicht nur Sträucher, Halme und Stängel umwinden, sondern auch den Körper der Erzählerin miteinbeziehen könnte.

Ganz am Ende findet die Zusammenführung von menschlichem und natürlichem Leben ihren Höhepunkt, wenn die Protagonistin vor dem Kompost steht. Während der Kompost sich noch nicht in dem Stadium befindet, dass er zu fruchtbarer Erde geworden und damit verwendbar wäre, bekommt sie das erste Mal seit der Geburt wieder ihre Periode. Ihr Körper wäre bereit für eine neue Schwangerschaft und auch ihr Partner hätte gern direkt ein zweites Kind. Aber die Ich-Erzählerin entscheidet sich vorerst dagegen. Auch wenn der Text den biologischen Reflexen einen hohen Stellenwert einräumt, bleibt sie in ihrer Funktion als Mutter letztendlich selbstbestimmt und leiht ihrem Kind ihren Körper nur auf bestimmte Zeit.

Zerplatzte Mirabellen statt Instagram-Kitsch

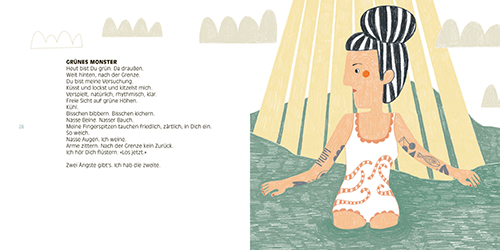

Trotz der glücklichen Erzählung von Mutterschaft finde ich Anna Jobs Buch nicht verklärend oder kitschig. Im Gegenteil: Ein wichtiges Thema ist die Angst. Das Meer, das die Protagonistin im ersten Teil mit „Du“ anspricht, bezeichnet sie als „Monster“. Je nach Wetter ändert es seine Farbe; es ist grau, blau, grün oder weiß und dementsprechend variiert auch die Gefahr des Surfens darin. Mit der Schwangerschaft wechselt das „Du“ vom Meer zum Kind und analog dazu bezeichnet es die Erzählerin als „Monsterchen“. Ihre Angst vor den beiden Monstern ähnelt sich: Beides will sie trotz der Angst. Demgegenüber steht die absolute Angst ohne jeglichen Kitzel: „Zwei Ängste gibt’s … / Die erste, weil man nicht will. / Die zweite, weil man doch will.“ Das Meer löst in der Protagonistin die erste Angst erst aus, als sie mit ihrem Kind darin badet.

Auch das Familienleben wird nicht durchweg als heimelig dargestellt. Die Schulfreundin Pia lebt in einem Patchworkmodell, das Schwierigkeiten mit sich bringt. Und als die Ich-Erzählerin am Ende des Texts ihren Garten begutachtet, muss sie feststellen, dass Schnecken den Salat gefressen haben, die Mirabellen zerplatzt, die Himbeeren verfault sind und die Brennnesseln wuchern. Das Bild, das Anna Job hier zeichnet, ist keine kitschige Instagram-Idylle.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Aber darum geht es meiner Meinung nach auch nicht. Die von der Protagonistin angestrebte Harmonie besteht in der Versöhnung ihrer beiden Lieben: der zum Meer und der zum Kind. Das gelingt in dem Kapitel, das wie das Buch „Salzige Milch“ heißt, als sie sich mit dem Kind im Urlaub am Meer befindet. Hier werden die beiden Dus letztlich zusammengeführt: „Du und Du.“

Corinna Schmelter-Pourian & Anna Job: Salzige Milch. eine Erzählung. in Schnipseln. Kunstanstifter, Mannheim 2024, 152 S., ISBN 978-3-948743-32-1, € 26,00.

Besprechung von Anna Jobs Bilderbuch für Erwachsene „Salzige Milch“

Liebe und Elternschaft sind beides Wagnisse. Anna Job erzählt von den Verlockungen der Freiheit und der Sehnsucht nach Verbundenheit, von Liebe und Verantwortung, Mutterschaft und Fürsorge. Die aussagekräftigen figürlichen Szenen der Illustratorin Corinna Schmelter-Pourian rahmen Jobs Gedichte und Kurzprosa ein.

*

Die Gestaltung von Anna Jobs Buch Salzige Milch ist nicht von seinem Inhalt zu trennen. Bevor ich es aufschlage, betrachte ich es von außen. Das quadratische Format liegt gut in der Hand. Mit meinen Fingerkuppen erspüre ich die feinen Rillen auf dem festen Einband. Mein erster Eindruck ist ein sinnlicher.

Dazu passt, dass das Debüt der Münchner Autorin Anna Job Anfang 2024 im Mannheimer kunstanstifter verlag erschienen ist, bei dem das Zusammenwirken von Text, Bild und Ausstattung im Mittelpunkt steht. Verantwortlich für dieses gute Zusammenspiel bei Salzige Milch sind neben dem Text und der Idee von Anna Job die Bilder von Corinna Pourian und das Design von Theresa Schwietzer.

Der Titel Salzige Milch weist auf die zwei Themen des Buchs und ihre Verquickung hin. Das Adjektiv „salzig“ im Titel bezieht sich auf die Leidenschaft der Protagonistin und Ich-Erzählerin. Sie ist begeisterte Surferin und nutzt jede freie Minute neben ihrem Job beim IT-Servicedesk an der Uni, um ans Meer zu fahren. Mit der „Milch“ im Titel ist die Muttermilch gemeint. Sie bezieht sich auf den Wunsch der Ich-Erzählerin nach einer eigenen Familie. Zu Beginn scheinen sich ihre beiden Begehren zu widersprechen: Wie kann sie Fernweh und Heimweh (Heim im Sinne von familiärer Geborgenheit) zusammenbringen? Erst als sie, bereits Mutter, mit ihrem Baby Urlaub am Meer macht, führt die Erzählerin die beiden Pole ihres Lebens zusammen und säugt das Kind an ihren vom Meerwasser salzigen Brüsten.

Lyrische Schnipsel und erzählerische Passagen

Über Mutterschaft sind in den letzten Jahren unzählige Bücher erschienen. Anna Jobs Buch unterscheidet sich von allen, die ich bisher gelesen habe. Zunächst handelt es sich um ein anderes Format. Es ist weder ein Roman noch ein autofiktionaler Essay, sondern ein Bilderbuch für Erwachsene. Die Art des Texts kündigt der Untertitel als „Eine Erzählung. In Schnipseln.“ an.

Bei den Schnipseln handelt es sich häufig um Stellen, in denen etwas „besungen“ wird: zu Beginn die Liebe zum Meer, am Ende die Liebe zum Kind. Demgegenüber stehen die erzählerischen Passagen, in denen die Handlung vorangetrieben wird. Im wahrsten Sinne des Wortes sind sie häufig prosaischer. Eine der ersten heißt dann auch „Spülwasser“ und erzählt von einem gemeinsamen Abend der Ich-Erzählerin mit einer Schulfreundin, die bereits ein Kind hat und für das nüchterne „Erwachsenenleben“ steht – im Gegensatz zu den Surfabenteuern der Protagonistin.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Nicht nur der Inhalt, auch die Form der Schnipsel erinnert mich an Lieder. Die Ellipsen, die häufig nur aus ein bis drei Wörtern bestehen, und die Wiederholungen – auf klanglicher, inhaltlicher und motivischer Ebene – rhythmisieren die Schnipsel. Häufig können sich die Wörter oder Sätze auf mehreres beziehen und die unterschiedlichen Bedeutungen greifen ineinander. Als die Ich-Erzählerin beispielsweise bereits schwanger ist und das Kind vor dem Kaminfeuer in ihrem Bauch spürt, heißt es: „Ich stehe auf. / Schwapp. / Lege nach. / Buche. / Und lege mich zurück.“

Außerdem benutzt Anna Job eine sehr bildliche Sprache, sodass die Schnipsel immer wieder wie Schnappschüsse wirken, die den Moment festhalten: „Citronella flackert. / Nachtkerzen. / Gelbe Blüten voller Falter. / Ohrenkneifer. Scharfe Chilis.“

Trotz der Bilder, die Anna Job durch ihre Sprache vor dem inneren Auge schafft, habe ich an keiner Stelle das Gefühl, die Zeichnungen von Corinna Pourian wären überflüssig. Sie bildet in ihnen das Geschriebene nicht einfach ein zweites Mal ab; stattdessen gelingt es ihr, durch ihre Bilder eine weitere Ebene zu schaffen. Beispielsweise findet die Zeichnung eines Rettungsrings, der im Text nicht erwähnt wird, Eingang in das Buch und weist neben der Gefahr durch das Meer auch auf die Möglichkeit der Rettung hin – die Erzählerin rettet sich sinnbildlich aus ihrer Traurigkeit durch die Erfüllung ihres Familienwunschs.

Außerdem fällt spätestens beim zweiten Durchlesen auf, dass die Protagonistin neben ihren Tattoos von Meereslebewesen ein weiteres bestehend aus drei Buchstaben trägt: „Mom“. Den Hinweis auf die zukünftige Mutterschaft geben die Zeichnungen damit viel früher als der Text selbst. Und auch das Spiel des Texts mit Wiederholungen und Bezügen greifen die Bilder auf. Zu Beginn des Texts gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Hoch zu mir“; auf dem dazugehörigen Bild sind nummerierte Treppenstufen zu sehen. Ein späteres Kapitel mit dem Titel „Hoch zu dir“ bezieht sich nicht nur im Titel auf das vorangegangene; das dazugehörige Bild zeigt wieder Treppenstufen, deren Nummerierung nicht bei eins beginnt, sondern deren Zählung am vorherigen Kapitel anschließt.

Animalische Reaktion vs. Selbstbestimmung

Anna Jobs Buch über Mutterschaft unterscheidet sich nicht nur in der Form, sondern auch inhaltlich von dem, was ich in den letzten Jahren zu Mutterschaft gelesen habe. Meine sinnliche Annäherung daran – hervorgerufen durch seine Haptik, seine lyrische Sprache und die Bilder – setzt sich im Inhalt fort. Denn Anna Job beschäftigt sich mit dem Thema Mutterschaft auf einer körperlich-sinnlichen Ebene. Der Wunsch nach Geborgenheit und einer eigenen Familie wird in dem Text konsequenterweise während eines Besuchs der Protagonistin bei ihrer Schulfreundin Pia von dem Geräusch der Spülmaschine hervorgerufen: „Pia legt einen Tab in die Luke und schaltet die Spülmaschine ein. Die gurgelt und schlürft, bis ein gleichmäßiges Summen und Schwappen erklingt … Die Klappe ploppt auf, um den Tab in die Kammer zu schleudern. / Einzutauchen. Zu versenken. / Aufzuweichen. Aufzulösen … Ich will eine Routine mit Leuten, die ich jeden Tag sehe. In einer warmen Küche. / Und mehr Geschirr, weil mehr Leute in dieser warmen Küche essen. / Wogen. Strömen. Schmettern. / Gegen Müslischüsseln. / ‚Ich will auch eine Spülmaschine einräumen‘.“

Die Protagonistin erlebt das Surfen und das Meer zu Beginn ebenso körperlich wie später die Schwangerschaft und die Liebe zu ihrem Kind. Mutterliebe ist also nicht nur und in erster Linie ein geistiges Konstrukt, sondern auch ein einfacher biologischer Reflex. Darauf legt das Buch seinen Finger, wenn es in einem Kapitel auf die Reaktionen der Mutter auf Grund von hormonellen Veränderungen eingeht, und die Hormone aufzählt, die nach der Geburt freigesetzt werden: Endorphine, Oxytocin, Prolaktin und Relaxin.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Auch der Vergleich der mütterlichen Instinkte mit solchen von Tieren durchzieht den Text. Noch bevor die Erzählerin selbst Mutter wird, kehrt sie auf einer Wanderung verfrüht zurück aus Angst vor einer Bärin mit Nachwuchs. Als sie dann selbst schwanger ist, wird ihr klar, dass nicht nur in der Tierwelt Mütter am gefährlichsten sind. Dabei ist der Bärenvergleich nur einer von zahlreichen Tiervergleichen. Ihr Kind erinnert die Mutter an alle möglichen Tiere – vom Kaninchen über den Frosch bis zum Maulwurf. Sich selbst vergleicht sie von der besagten Bärin über die Löwin bis zur Kuh mit mindestens ebenso vielen Tieren. Auf der Bildebene sind die Tiervergleiche in der Darstellung von Zwitterwesen zu finden.

Aber nicht nur auf die Nähe des Menschen zum Tier verweist das Buch immer wieder, sondern auch auf die zu anderen Elementen aus der Natur. Auf einem Bild der schwangeren Protagonistin im Schwimmbad sind die Reflexe des Wassers auf ihrer Haut so gezeichnet, dass es aussieht, als wäre das Wasser bereits Teil ihres Körpers. Und bei der Beschreibung einer Übernachtung unter freiem Himmel suggeriert der Text, dass die Zaunwinde im nächsten Augenblick nicht nur Sträucher, Halme und Stängel umwinden, sondern auch den Körper der Erzählerin miteinbeziehen könnte.

Ganz am Ende findet die Zusammenführung von menschlichem und natürlichem Leben ihren Höhepunkt, wenn die Protagonistin vor dem Kompost steht. Während der Kompost sich noch nicht in dem Stadium befindet, dass er zu fruchtbarer Erde geworden und damit verwendbar wäre, bekommt sie das erste Mal seit der Geburt wieder ihre Periode. Ihr Körper wäre bereit für eine neue Schwangerschaft und auch ihr Partner hätte gern direkt ein zweites Kind. Aber die Ich-Erzählerin entscheidet sich vorerst dagegen. Auch wenn der Text den biologischen Reflexen einen hohen Stellenwert einräumt, bleibt sie in ihrer Funktion als Mutter letztendlich selbstbestimmt und leiht ihrem Kind ihren Körper nur auf bestimmte Zeit.

Zerplatzte Mirabellen statt Instagram-Kitsch

Trotz der glücklichen Erzählung von Mutterschaft finde ich Anna Jobs Buch nicht verklärend oder kitschig. Im Gegenteil: Ein wichtiges Thema ist die Angst. Das Meer, das die Protagonistin im ersten Teil mit „Du“ anspricht, bezeichnet sie als „Monster“. Je nach Wetter ändert es seine Farbe; es ist grau, blau, grün oder weiß und dementsprechend variiert auch die Gefahr des Surfens darin. Mit der Schwangerschaft wechselt das „Du“ vom Meer zum Kind und analog dazu bezeichnet es die Erzählerin als „Monsterchen“. Ihre Angst vor den beiden Monstern ähnelt sich: Beides will sie trotz der Angst. Demgegenüber steht die absolute Angst ohne jeglichen Kitzel: „Zwei Ängste gibt’s … / Die erste, weil man nicht will. / Die zweite, weil man doch will.“ Das Meer löst in der Protagonistin die erste Angst erst aus, als sie mit ihrem Kind darin badet.

Auch das Familienleben wird nicht durchweg als heimelig dargestellt. Die Schulfreundin Pia lebt in einem Patchworkmodell, das Schwierigkeiten mit sich bringt. Und als die Ich-Erzählerin am Ende des Texts ihren Garten begutachtet, muss sie feststellen, dass Schnecken den Salat gefressen haben, die Mirabellen zerplatzt, die Himbeeren verfault sind und die Brennnesseln wuchern. Das Bild, das Anna Job hier zeichnet, ist keine kitschige Instagram-Idylle.

© Corinna Pourian & Anna Job / kunstanstifter

Aber darum geht es meiner Meinung nach auch nicht. Die von der Protagonistin angestrebte Harmonie besteht in der Versöhnung ihrer beiden Lieben: der zum Meer und der zum Kind. Das gelingt in dem Kapitel, das wie das Buch „Salzige Milch“ heißt, als sie sich mit dem Kind im Urlaub am Meer befindet. Hier werden die beiden Dus letztlich zusammengeführt: „Du und Du.“

Corinna Schmelter-Pourian & Anna Job: Salzige Milch. eine Erzählung. in Schnipseln. Kunstanstifter, Mannheim 2024, 152 S., ISBN 978-3-948743-32-1, € 26,00.