Editorische Glanzleistung: Annette Kolbs Werke in vier Bänden

Die 135. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunktthema Lebensläufe in Bayern. Im folgenden Artikel schreibt Hannes S. Macher über Annette Kolb und die 2017 erschienene Gesamtausgabe ihrer Werke.

*

Eine der ganz großen Wegbereiterinnen der deutsch-französischen Freundschaft nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war diese – wenngleich sie mit ihrem Geburtsjahr schwindelte – 1870 in München zur Welt gekommene, 1967 hochbetagt in ihrer Heimatstadt verstorbene Schriftstellerin. Mit deutschem Vater, dem Gartenarchitekten Max Kolb, und der französischen Mutter, der Komponistin und Pianistin Sophie Danvin, spielte die binationale Herkunft dieser Dichterin eine ebenso Völker verbindende wie künstlerisch und literarisch entscheidende Rolle. Ob Annette Kolbs Vater ein uneheliches Kind des Thronfolgers Maximilian, des späteren Königs Max II., war, lässt sich eindeutig nicht nachweisen, ist jedoch wahrscheinlich, zumal einige Quellen dies nahelegen und Max II. ihn als Hofgärtner ungewöhnlich stark protegierte.

Als „Tochter zweier Vaterländer" war Annette Kolb nicht nur eine glühende Europäerin und Kämpferin für Humanität und Pazifismus, was bereits ihre flammende Anti-Kriegsrede in Dresden im Jahre 1915 bewies, die zum Skandal führte: Trotz lebhafter Zustimmung Gleichgesinnter traf sie, nach den überlieferten Berichten über diesen Vortrag, die geballte Wut der anwesenden deutschtümelnd-völkischen Militaristen und deren Anhängern. Als Volksverräterin wurde sie diffamiert und anschließend von der Polizei und dem Geheimdienst observiert, weshalb sie in die Schweiz flüchtete, wo sie ihre Erlebnisse und Gedanken in den Briefen einer Deutsch- Französin (1916) festhielt.

Nach München zurückgekehrt, spielte sie in den 1920er-Jahren eine bedeutende Rolle im literarischen und gesellschaftlichen Leben der bayerischen Landeshauptstadt. Nicht nur Rainer Maria Rilke war von ihrem Liebesroman Das Exemplar (1913) begeistert, sondern auch Thomas Mann porträtierte sie als Jeanette Scheurl in seinem Doktor Faustus („eine vertrauenswürdige Person von eigentümlichem Charme"). Viele ihrer Essays haben die gewaltige Aufbruchsstimmung der Weimarer Republik bestens eingefangen. Freilich, einige ihrer Aufsätze und Glossen vor und nach dem Ersten Weltkrieg sind zwar durchaus amüsante und geistreiche Momentaufnahmen der Münchner Gesellschaft, aber bisweilen auch Salonplaudereien, wie manche ihrer Reiseberichte ebenfalls nur das Flair der gehobenen Gesellschaft verströmen.

Akribisch recherchierte Kommentare

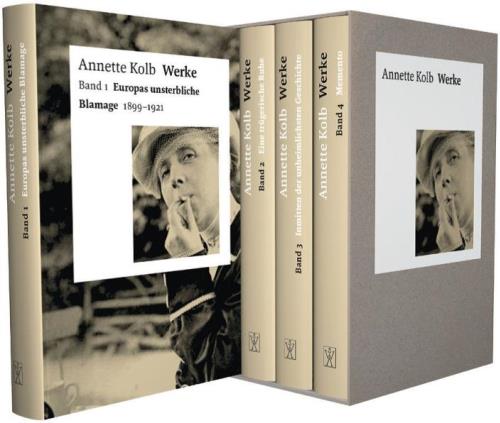

Aus Anlass des 50. Todestages dieser leider oft nur auf ihre beiden Romane Daphne Herbst (1928) und Die Schaukel (1934) reduzierten Schriftstellerin haben Hiltrud und Günter Häntzschel eine auf vier Bände verteilte, stolze 2260 Seiten umfassende und mit 49 Euro auch erstaunlich günstige Gesamtausgabe fast all ihrer Werke geschaffen – eine editorische Glanzleistung, zumal die beiden Literaturwissenschaftler ebenso höchst zeitaufwändig wie staunenswert die Romane, Erzählungen, Essays, Reiseimpressionen und Briefe auf rund 400 Seiten ausführlich kommentiert, mit akribisch recherchierten biografischen Anmerkungen sowie mit präzisen Erläuterungen zum jeweiligen Schreibanlass und dem entsprechenden Zeithintergrund versehen haben.

Dazu kommen wichtige und gewichtige zeitgenössische Rezensionen von Kolbs Werken. Eine philologische Tat, die gar nicht hoch genug geschätzt und gerühmt werden kann. Kolbs Werke sind hier chronologisch versammelt, vom ersten veröffentlichten Aufsatz mit Gedanken über den Zufall von 1899 bis zu ihrem letzten Buch, dem Memoirenband Zeitbilder 1907–1964. Die einzelnen Bände sind mit den so zutreffenden Titeln aus Kolbs Œuvre versehen: Europas unsterbliche Blamage 1899–1921 (Band 1), Eine trügerische Ruhe 1921–1933 (Band 2), Inmitten der unheimlichsten Geschichte 1933–1945 (Band 3) und Memento 1945–1967 (Band 4).

Für ihr Gesamtwerk erhielt Annette Kolb bereits 1931 den Gerhart-Hauptmann- und den Fontane-Preis. Und dass sie ihre eigenen Werke stets nicht nur stilistisch ausfeilte, sondern als bedeutende Schriftstellerin auch ein sicheres Gespür für die literarischen Qualitäten ihrer Kolleginnen und Kollegen besaß, beweist beispielsweise ihre Auflistung Die besten Bücher des Jahres 1932, in der sie Joseph Roths Radetzkymarsch als „Geschenk dieses Herbstes" euphorisch feiert und nach Hugo von Hofmannsthals einzigem, postum erschienenem Roman Andreas oder Die Vereinigten kritisch vermerkt: „Hofmannsthal war ein großer Geist. Haben wir es genügend bedacht, als er noch lebte?"

Die schwierigen Jahre der Emigration

1933 emigrierte Annette Kolb zunächst nach Paris, wo sie nicht nur Die Schaukel, sondern auch die anheimelnd schildernden Monografien über ihre Musiklieblinge Mozart und Franz Schubert schrieb, während die Bayerische Politische Polizei in ihrer Liste der „beschlagnahmten und eingezogenen" Bücher alle bis dahin erschienenen Werke von Annette Kolb verzeichnet.

Nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen floh sie auf abenteuerlichen Wegen nach New York, wo sie fern der Heimat nicht nur mit ihrem großen Essay König Ludwig II. von Bayern und Richard Wagner beginnt, sondern auch Texte entstehen, die – verwoben mit ihren Erlebnissen in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich und den USA – autobiografisch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs, den Aufstieg der Nazis und die brutale Festigung ihrer Herrschaft, die Schicksale jüdischer Mitbürger, den Terror der SS und der deutschen Wehrmacht in Frankreich sowie schließlich das Leben und Überleben in New York schildern.

Eine Fundgrube auch als historische Quellen sind diese Aufzeichnungen ebenso wie ihr Melancholie verströmender Abschied von Österreich. Und aufwühlend ist der Bericht Vernichtete Existenzen: Horrorerlebnisse eines aus dem KZ freigekommenen Juden, ein historisches und literarisches Dokument, das zur Erinnerung und Mahnung eigentlich in jedem Schulbuch zur Geschichte des 20. Jahrhunderts stehen müsste. Dazu die gerade heutzutage wieder gültige Feststellung vom Jahre 1932: „Wenn mir jemand sagt: 'Ich bin kein Nazi, aber ...', dann weiß ich schon, daß er einer ist."

Auch bisher Unveröffentlichtes, aufbewahrt in ihrem umfangreichen Nachlass in der Handschriftenabteilung der Münchner Monacensia-Bibliothek, etwa der flammende Appell A Radio Adress to the People of Germany vom Jahre 1943, ist hier ebenso ediert wie das Fragment gebliebene Bühnenstück Kriegsvorabend 1914, über das Thomas Mann freilich urteilte: „Es hat persönlichen Charme, ist aber etwas dünn. Nach zwei Akten ist noch nicht viel da, und viel mehr wird wohl auch nach dem dritten nicht mehr da sein."

Annette Kolb: Werke, hrsg. im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Wüstenrot Stiftung von Hiltrud und Günter Häntzschel. Mit einem Essay von Albert von Schirnding, © Wallstein Verlag, Göttingen 2017, 4 Bände, 2264 Seiten

Schade jedoch, dass ihre Mozart-Biografie (1937) in diese Edition nicht aufgenommen wurde und ihre Rede zum 200. Jahrestag von Mozarts Geburtstag (1956) in Zürich, wie auch Franz Schubert. Sein Leben (1941) hier nur in Auszügen erscheint. Selbst mit 97 Jahren spielte sie noch Stücke ihrer beiden Lieblingskomponisten auswendig auf dem Pianoforte in ihrer Wohnung in München-Bogenhausen. Und schade auch, dass die feuilletonistisch so ungemein funkelnden, mit großer Liebe, ja geradezu mit Hingabe an die Musik und deren Protagonisten verfassten (und auch mit ein wenig Klatsch garnierten) Eindrücke von den Salzburger Festspielen, die sie von 1934 bis 1937 regelmäßig besuchte, im Band 3 ebenfalls nur in Auszügen zu finden sind. All diese feinsinnigen und mit poetischem Charme verfassten Essays hätten (wie viele ihrer Reise-Impressionen) das Bild von der „Dame mit dem Hütchen" eigentlich ideal abgerundet.

Doch was über diese Charakterisierung weit hinausreicht, das sind natürlich ihre beiden großen Erfolge: Daphne Herbst und Die Schaukel, „ein Roman, der aber in Wirklichkeit die Biografie meiner Familie ist" (Kolb über Kolb), worüber Hermann Hesse enthusiasmiert schrieb: „Diese Schaukel schwebt nicht bloss wie eine Schaukel, sondern wie ein Paradiesvogel über dem durchschnittlichen Niveau der neueren deutschen Erzählungsliteratur."

Rückkehr nach München

1946 kommt Annette Kolb nach München zurück, um hier wieder journalistisch, musikalisch und politisch aktiv zu sein und die literarischen Salons ihrer Heimatstadt mit ihrer geistigen Regsamkeit, ihrem sprühenden Intellekt und mit manchen in Anekdoten festgehaltenen Schrullen zu bereichern.

Neben der nun erschienenen Essaysammlung Blätter in den Wind (1954) und dem Erinnerungsband Memento (1960) sind kleine Trouvaillen ihres Gesamtwerkes auch die Würdigungen befreundeter Schriftstellerkollegen: Liebenswerte Hommagen an Rene Schickele natürlich, ihren langjährigen Lebensgefährten in Badenweiler und in der Schweiz, an Gerhart Hauptmann zu dessen 60. und an Thomas Mann zu dessen 70. Geburtstag („Er ist seinem Leben keine Stunde schuldig geblieben."), an ihre Verleger aus der S. Fischer-Dynastie, an Wilhelm Hausenstein, Romain Rolland und Jean Giraudoux, um nur einige zu nennen, und auch an Konrad Adenauer. Ihre Laudatio auf den ersten Kanzler der Bundesrepublik im Jahre 1961 gipfelte in dem Satz, der auch heutigen Politikern ins Stammbuch geschrieben sein könnte: „Es geht heute nicht mehr um unwürdige Parteiinteressen, um Parteigeist, Parteisinn, sondern nur um die Schicksale der Welt."

Ehrungen und höchste Auszeichnungen für ihre Verdienste um die deutsch-französische Verständigung ließen nicht lange auf sich warten. Doch die beste Charakterisierung von Annette Kolbs Leben, ihres literarischen Werkes und ihres humanistisch-völkerverbindenden Wirkens stammt freilich von ihr selbst, bereits 1919 zu Papier gebracht, als sie gebeten wurde, für das Literarische Echo eine autobiografische Skizze beizusteuern. Die ebenso kokette wie kapriziöse „Grande Dame der Literatur" (W. E. Süskind), die bis ins hohe Alter größten Wert darauf legte, stets als „Fräulein Kolb" angesprochen zu werden, antwortete: „Mein Leben wird letzten Endes vor allem die Geschichte eines Gedankens gewesen sein, der einer deutsch-französischen Verbrüderung, deren Zusammenbruch ich erfahren mußte, auf deren Verwirklichung aber für mich das Heil Europas, also auch der Welt beruht. Ich wüßte nicht, was ich sonst von mir erzählen sollte."

***

Hannes S. Macher war 1985 Mitbegründer der Zeitschrift Literatur in Bayern. Für einige Zeitungen verfasst er seit vier Jahrzehnten Münchner Kulturberichte und ist als Rezensent hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk und für Fachzeitschriften tätig. Autorenporträts sind von ihm u.a. im Handbuch der Literatur in Bayern, im Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und in Autoren und Autorinnen in Bayern enthalten. Er ist Herausgeber von bisher knapp einem Dutzend Anthologien und hat (zusammen mit Alfons Schweiggert) Unsere Heimat München, Benedikt Hirschbolds Grundschulklassiker, mit dem alle Münchner Kindl seit 1949 groß geworden sind, in der 22. Auflage erweitert und aktualisiert.

Editorische Glanzleistung: Annette Kolbs Werke in vier Bänden

Die 135. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunktthema Lebensläufe in Bayern. Im folgenden Artikel schreibt Hannes S. Macher über Annette Kolb und die 2017 erschienene Gesamtausgabe ihrer Werke.

*

Eine der ganz großen Wegbereiterinnen der deutsch-französischen Freundschaft nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg war diese – wenngleich sie mit ihrem Geburtsjahr schwindelte – 1870 in München zur Welt gekommene, 1967 hochbetagt in ihrer Heimatstadt verstorbene Schriftstellerin. Mit deutschem Vater, dem Gartenarchitekten Max Kolb, und der französischen Mutter, der Komponistin und Pianistin Sophie Danvin, spielte die binationale Herkunft dieser Dichterin eine ebenso Völker verbindende wie künstlerisch und literarisch entscheidende Rolle. Ob Annette Kolbs Vater ein uneheliches Kind des Thronfolgers Maximilian, des späteren Königs Max II., war, lässt sich eindeutig nicht nachweisen, ist jedoch wahrscheinlich, zumal einige Quellen dies nahelegen und Max II. ihn als Hofgärtner ungewöhnlich stark protegierte.

Als „Tochter zweier Vaterländer" war Annette Kolb nicht nur eine glühende Europäerin und Kämpferin für Humanität und Pazifismus, was bereits ihre flammende Anti-Kriegsrede in Dresden im Jahre 1915 bewies, die zum Skandal führte: Trotz lebhafter Zustimmung Gleichgesinnter traf sie, nach den überlieferten Berichten über diesen Vortrag, die geballte Wut der anwesenden deutschtümelnd-völkischen Militaristen und deren Anhängern. Als Volksverräterin wurde sie diffamiert und anschließend von der Polizei und dem Geheimdienst observiert, weshalb sie in die Schweiz flüchtete, wo sie ihre Erlebnisse und Gedanken in den Briefen einer Deutsch- Französin (1916) festhielt.

Nach München zurückgekehrt, spielte sie in den 1920er-Jahren eine bedeutende Rolle im literarischen und gesellschaftlichen Leben der bayerischen Landeshauptstadt. Nicht nur Rainer Maria Rilke war von ihrem Liebesroman Das Exemplar (1913) begeistert, sondern auch Thomas Mann porträtierte sie als Jeanette Scheurl in seinem Doktor Faustus („eine vertrauenswürdige Person von eigentümlichem Charme"). Viele ihrer Essays haben die gewaltige Aufbruchsstimmung der Weimarer Republik bestens eingefangen. Freilich, einige ihrer Aufsätze und Glossen vor und nach dem Ersten Weltkrieg sind zwar durchaus amüsante und geistreiche Momentaufnahmen der Münchner Gesellschaft, aber bisweilen auch Salonplaudereien, wie manche ihrer Reiseberichte ebenfalls nur das Flair der gehobenen Gesellschaft verströmen.

Akribisch recherchierte Kommentare

Aus Anlass des 50. Todestages dieser leider oft nur auf ihre beiden Romane Daphne Herbst (1928) und Die Schaukel (1934) reduzierten Schriftstellerin haben Hiltrud und Günter Häntzschel eine auf vier Bände verteilte, stolze 2260 Seiten umfassende und mit 49 Euro auch erstaunlich günstige Gesamtausgabe fast all ihrer Werke geschaffen – eine editorische Glanzleistung, zumal die beiden Literaturwissenschaftler ebenso höchst zeitaufwändig wie staunenswert die Romane, Erzählungen, Essays, Reiseimpressionen und Briefe auf rund 400 Seiten ausführlich kommentiert, mit akribisch recherchierten biografischen Anmerkungen sowie mit präzisen Erläuterungen zum jeweiligen Schreibanlass und dem entsprechenden Zeithintergrund versehen haben.

Dazu kommen wichtige und gewichtige zeitgenössische Rezensionen von Kolbs Werken. Eine philologische Tat, die gar nicht hoch genug geschätzt und gerühmt werden kann. Kolbs Werke sind hier chronologisch versammelt, vom ersten veröffentlichten Aufsatz mit Gedanken über den Zufall von 1899 bis zu ihrem letzten Buch, dem Memoirenband Zeitbilder 1907–1964. Die einzelnen Bände sind mit den so zutreffenden Titeln aus Kolbs Œuvre versehen: Europas unsterbliche Blamage 1899–1921 (Band 1), Eine trügerische Ruhe 1921–1933 (Band 2), Inmitten der unheimlichsten Geschichte 1933–1945 (Band 3) und Memento 1945–1967 (Band 4).

Für ihr Gesamtwerk erhielt Annette Kolb bereits 1931 den Gerhart-Hauptmann- und den Fontane-Preis. Und dass sie ihre eigenen Werke stets nicht nur stilistisch ausfeilte, sondern als bedeutende Schriftstellerin auch ein sicheres Gespür für die literarischen Qualitäten ihrer Kolleginnen und Kollegen besaß, beweist beispielsweise ihre Auflistung Die besten Bücher des Jahres 1932, in der sie Joseph Roths Radetzkymarsch als „Geschenk dieses Herbstes" euphorisch feiert und nach Hugo von Hofmannsthals einzigem, postum erschienenem Roman Andreas oder Die Vereinigten kritisch vermerkt: „Hofmannsthal war ein großer Geist. Haben wir es genügend bedacht, als er noch lebte?"

Die schwierigen Jahre der Emigration

1933 emigrierte Annette Kolb zunächst nach Paris, wo sie nicht nur Die Schaukel, sondern auch die anheimelnd schildernden Monografien über ihre Musiklieblinge Mozart und Franz Schubert schrieb, während die Bayerische Politische Polizei in ihrer Liste der „beschlagnahmten und eingezogenen" Bücher alle bis dahin erschienenen Werke von Annette Kolb verzeichnet.

Nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen floh sie auf abenteuerlichen Wegen nach New York, wo sie fern der Heimat nicht nur mit ihrem großen Essay König Ludwig II. von Bayern und Richard Wagner beginnt, sondern auch Texte entstehen, die – verwoben mit ihren Erlebnissen in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich und den USA – autobiografisch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs, den Aufstieg der Nazis und die brutale Festigung ihrer Herrschaft, die Schicksale jüdischer Mitbürger, den Terror der SS und der deutschen Wehrmacht in Frankreich sowie schließlich das Leben und Überleben in New York schildern.

Eine Fundgrube auch als historische Quellen sind diese Aufzeichnungen ebenso wie ihr Melancholie verströmender Abschied von Österreich. Und aufwühlend ist der Bericht Vernichtete Existenzen: Horrorerlebnisse eines aus dem KZ freigekommenen Juden, ein historisches und literarisches Dokument, das zur Erinnerung und Mahnung eigentlich in jedem Schulbuch zur Geschichte des 20. Jahrhunderts stehen müsste. Dazu die gerade heutzutage wieder gültige Feststellung vom Jahre 1932: „Wenn mir jemand sagt: 'Ich bin kein Nazi, aber ...', dann weiß ich schon, daß er einer ist."

Auch bisher Unveröffentlichtes, aufbewahrt in ihrem umfangreichen Nachlass in der Handschriftenabteilung der Münchner Monacensia-Bibliothek, etwa der flammende Appell A Radio Adress to the People of Germany vom Jahre 1943, ist hier ebenso ediert wie das Fragment gebliebene Bühnenstück Kriegsvorabend 1914, über das Thomas Mann freilich urteilte: „Es hat persönlichen Charme, ist aber etwas dünn. Nach zwei Akten ist noch nicht viel da, und viel mehr wird wohl auch nach dem dritten nicht mehr da sein."

Annette Kolb: Werke, hrsg. im Auftrag der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Wüstenrot Stiftung von Hiltrud und Günter Häntzschel. Mit einem Essay von Albert von Schirnding, © Wallstein Verlag, Göttingen 2017, 4 Bände, 2264 Seiten

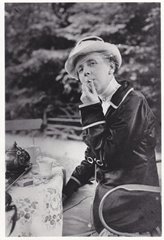

Schade jedoch, dass ihre Mozart-Biografie (1937) in diese Edition nicht aufgenommen wurde und ihre Rede zum 200. Jahrestag von Mozarts Geburtstag (1956) in Zürich, wie auch Franz Schubert. Sein Leben (1941) hier nur in Auszügen erscheint. Selbst mit 97 Jahren spielte sie noch Stücke ihrer beiden Lieblingskomponisten auswendig auf dem Pianoforte in ihrer Wohnung in München-Bogenhausen. Und schade auch, dass die feuilletonistisch so ungemein funkelnden, mit großer Liebe, ja geradezu mit Hingabe an die Musik und deren Protagonisten verfassten (und auch mit ein wenig Klatsch garnierten) Eindrücke von den Salzburger Festspielen, die sie von 1934 bis 1937 regelmäßig besuchte, im Band 3 ebenfalls nur in Auszügen zu finden sind. All diese feinsinnigen und mit poetischem Charme verfassten Essays hätten (wie viele ihrer Reise-Impressionen) das Bild von der „Dame mit dem Hütchen" eigentlich ideal abgerundet.

Doch was über diese Charakterisierung weit hinausreicht, das sind natürlich ihre beiden großen Erfolge: Daphne Herbst und Die Schaukel, „ein Roman, der aber in Wirklichkeit die Biografie meiner Familie ist" (Kolb über Kolb), worüber Hermann Hesse enthusiasmiert schrieb: „Diese Schaukel schwebt nicht bloss wie eine Schaukel, sondern wie ein Paradiesvogel über dem durchschnittlichen Niveau der neueren deutschen Erzählungsliteratur."

Rückkehr nach München

1946 kommt Annette Kolb nach München zurück, um hier wieder journalistisch, musikalisch und politisch aktiv zu sein und die literarischen Salons ihrer Heimatstadt mit ihrer geistigen Regsamkeit, ihrem sprühenden Intellekt und mit manchen in Anekdoten festgehaltenen Schrullen zu bereichern.

Neben der nun erschienenen Essaysammlung Blätter in den Wind (1954) und dem Erinnerungsband Memento (1960) sind kleine Trouvaillen ihres Gesamtwerkes auch die Würdigungen befreundeter Schriftstellerkollegen: Liebenswerte Hommagen an Rene Schickele natürlich, ihren langjährigen Lebensgefährten in Badenweiler und in der Schweiz, an Gerhart Hauptmann zu dessen 60. und an Thomas Mann zu dessen 70. Geburtstag („Er ist seinem Leben keine Stunde schuldig geblieben."), an ihre Verleger aus der S. Fischer-Dynastie, an Wilhelm Hausenstein, Romain Rolland und Jean Giraudoux, um nur einige zu nennen, und auch an Konrad Adenauer. Ihre Laudatio auf den ersten Kanzler der Bundesrepublik im Jahre 1961 gipfelte in dem Satz, der auch heutigen Politikern ins Stammbuch geschrieben sein könnte: „Es geht heute nicht mehr um unwürdige Parteiinteressen, um Parteigeist, Parteisinn, sondern nur um die Schicksale der Welt."

Ehrungen und höchste Auszeichnungen für ihre Verdienste um die deutsch-französische Verständigung ließen nicht lange auf sich warten. Doch die beste Charakterisierung von Annette Kolbs Leben, ihres literarischen Werkes und ihres humanistisch-völkerverbindenden Wirkens stammt freilich von ihr selbst, bereits 1919 zu Papier gebracht, als sie gebeten wurde, für das Literarische Echo eine autobiografische Skizze beizusteuern. Die ebenso kokette wie kapriziöse „Grande Dame der Literatur" (W. E. Süskind), die bis ins hohe Alter größten Wert darauf legte, stets als „Fräulein Kolb" angesprochen zu werden, antwortete: „Mein Leben wird letzten Endes vor allem die Geschichte eines Gedankens gewesen sein, der einer deutsch-französischen Verbrüderung, deren Zusammenbruch ich erfahren mußte, auf deren Verwirklichung aber für mich das Heil Europas, also auch der Welt beruht. Ich wüßte nicht, was ich sonst von mir erzählen sollte."

***

Hannes S. Macher war 1985 Mitbegründer der Zeitschrift Literatur in Bayern. Für einige Zeitungen verfasst er seit vier Jahrzehnten Münchner Kulturberichte und ist als Rezensent hauptsächlich für den Bayerischen Rundfunk und für Fachzeitschriften tätig. Autorenporträts sind von ihm u.a. im Handbuch der Literatur in Bayern, im Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und in Autoren und Autorinnen in Bayern enthalten. Er ist Herausgeber von bisher knapp einem Dutzend Anthologien und hat (zusammen mit Alfons Schweiggert) Unsere Heimat München, Benedikt Hirschbolds Grundschulklassiker, mit dem alle Münchner Kindl seit 1949 groß geworden sind, in der 22. Auflage erweitert und aktualisiert.