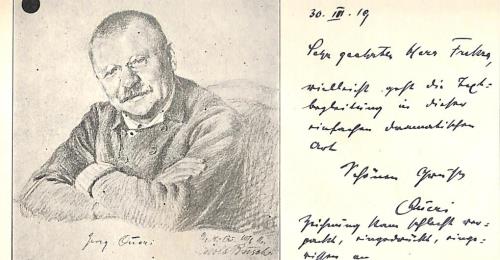

Zum 100. Todestag von Georg Queri: Erinnerungen von Emil Herold

Vor 100 Jahren, am 21. November 1919, starb der bayerische Dichter Georg Queri. Berühmt wurde er vor allem durch seine umfangreichen volkskundlichen Sammlungen (Bauernerotik und Bauernfehme in Oberbayen, 1911; Kraftbayrisch, 1912), womit er auch einen Sittlichkeitsprozess anstieß, den er mit Hilfe von Ludwig Ganghofer, Michael Georg Conrad und Ludwig Thoma erfolgreich durchfocht. Von literaturgeschichtlicher Bedeutung sind seine kritische Edition des ältesten Textes des Oberammergauer Passionsspiels (1910) sowie das 1913 mit seinem Freund Thoma herausgegebene Bayernbuch mit 100 Autorinnen und Autoren aus der bayerischen Region seit dem Mittelalter. Aufgrund eines lebenslangen Leidens starb Georg Queri im Alter von nur 40 Jahren 1919 in München. Der Journalist und Heimatschriftsteller Emil Herold (1880-1946) erinnert sich:

*

Zwischen Georg Queri, dem Schriftsteller, und Georg Queri, dem Menschen, ist kein Unterschied gewesen: dieser derbe, nach keiner Etikette und nach keinem Nasenrümpfen fragende Humor, der aus seinen oberbayrischen Bauergedichten und -geschichten spricht, den hat er auch im Leben gehabt. Wenn er etwa seine Feuerwehr von Polykarbszell oder seine ungewaschene und ungeschneuzte Annamirl in engem Kreis zum besten gab, da fühlte auch der Fremde: „Das ist echt!“ Queri hat seinen bayrischen Bauerndirndln keine roten Bäckchen angeschminkt, ihnen keine himmelblauen Vergißmeinnichtaugen angedichtet, ihnen keine säuerlich-süßliche Edelweißsentimentalität ins Herz gelegt und aus den Bauern nie Garmisch-Partenkirchener „Salontiroler“ gemacht. Diese Edelweiß-Poesie, die das literarische Bild des bayrischen Bauern so verlogen gezeichnet hat, ist ihm fremd gewesen und verhaßt. Girgl Queri hat seine Dirndln zwischen Odelgrube und Kirta und den Bauern hinter dem Pflug, beim Roß- und Raufhandel, vor der Kirche und im Wirtshaus beobachtet. So fein hat er sie oft in ihrem innersten Wesen getroffen, daß er einmal, als er Finsinger Kriegsgespräche veröffentlicht hatte, gleich in drei Dörfern mit drohenden Fäusten und noch bedrohlicheren Stöcken empfangen wurde. „Du, balst ins noch amol derblecka möchst, mit deine G'schichten, deine verlogene! Nacha kannst's eini schreib' in deine Zeitung, dös die Bauern vo Finsing derschlag'n ham, du Schreibersg'sell, du miserabligter!“ Und wie trefflich hat er im Krieg als Kriegsberichterstatter den Ton des Soldaten getroffen! „Den Queri“ hat — von den Bayern wenigstens — jeder gekannt.

Wo der Girgl war, da war's immer lustig. Er war ein prächtiger Kerl und vor allem ein treuer Kamerad. Sorgen hat er sich nie gemacht. Wozu hätt's denn Kredit und Vorschuß auf der Welt gegeben? Und gute Freunde? Kredit und gute Freunde hat er immer gehabt. Und aus dem Vorschuß ist er auch nie herausgekommen. „Nur her mit der Maß, Zensl! Geld? Morgen hol' i an Vorschuß in der Neusten, Zensl!“ Und am nächsten Tag hat er mit den Goldstücken in der Tasche geklimpert. „Braucht oana vo euch Spießern vielleicht ein Goid? Ein Goiid? I hätt' oans! Hast an Zweifi, Doktor?“ Und kling, klang, tanzte ein Goldstück auf der blitzblanken Ahornplatte am Stammtisch im Bratwurstglöckl. „Bal oana vo euch a Goid braucht, nacha braucht er's bloß sagen. I, i hätt' oans!“

Als ich den Girgl kennen lernte, war ich ein schüchterner Philolog, der durchaus zur Presse wollte. Durch einen gemeinsamen Freund halte er von meinen inneren Nöten erfahren, von meiner Abneigung gegen den Lehrerberuf und von der Abneigung meines Vaters gegen die Presse. „Dem kann abgeholfen werden!“ sagte er, der Girgl. Und eines Tages bekam ich von dem „Chefredakteur“ Georg Queri einen Brief, der mich mit dem fabelhaften Gehalt von 350 Mark als Redakteur engagierte. Mein Vater zweifelte etwas an der Echtheit des Briefes, gab den Zweifel aber auf, als ich erklärte: „So, nun bin ich euch nicht mehr zur Last. Jetzt nehm' ich keinen Pfennig mehr von euch!“ Dann ging ich heimlich zur Großmutter und bat sie um 125 Mark. „Es sind die letzten! Aber sag' dem Vater nicht etwa was davon.“ Dann fuhr ich nach München. Mit einem unangebrochenen Hunderter kam ich dort an. Ich traf's gut, denn Girgl Queri hatte an diesem Tag gerade „vergessen, sein Honorar bei den Neuesten abzuholen“ und weihte mich gleich in ein Geheimnis der Journalisterei ein. Plötzlich frug er so von ungefähr: „Haben Sie denn auch ein Geld? Verdienen werden Sie nicht gleich etwas!“ Ich hatte keine Bange. „Ich hab' noch einen ganzen Hunderter. Damit reich' ich einen Monat. Ich bin sparsam.“ — „Gut!“ sagte der Girgl. „Wenn Sie einen Hunderter haben, können wir ja heut' abend ausgehen. Als Journalist müssen Sie vor allem das Nachtleben kennen.“ Wir gingen in eine Bar. Das war für den sittsamen Philologen was Neues. Auch das war mir neu, daß man Schnäpse trinken konnte, von denen der billigste ein Fufzgerl kostete. „Da werden schon zehn Mark! heut' drauf gehen!“ Hab' ich gedacht. Da kamen ein paar Hofschauspieler, die den Girgl freundlich grüßten. Sie setzten sich in eine Ecke, wir blieben auf den hohen Stühlen an der Bar hocken. Auf einmal sagte der Girgl: „Du. paß auf, wir machen Brüderschaft!“ Ich habe nicht geahnt, daß diese Brüderschaft, die sich später so glänzend bewährte, zunächst mehr meinem „Blauen“ als mir galt. Nach einer Weile sagte der Girgl: „Paß auf. Ich mach' dich mit den Schauspielern bekannt. Als Journalist mußt du die kennen Aber weißt, es säh' zu dumm aus, wenn dann du zahlen tätst. Gib mir den Hunderter.“ Ich holte den Blauen heraus und reichte ihn vorsichtig, damit ja niemand etwas von dieser Transaktion merke, dem Girgl. Der griff ebenso verstohlen zu. Ich hatte den Hunderter noch halb in der Hand, da sprang der Girgl vom Stuhl. „Kathi, an Sekt!“ Und leise flüsterte er mir zu: „Weißt, wenn du mit einem Schauspieler zusammen sitzt, mußt du immer Sekt trinken. Das schafft Achtung!“ Soll ich noch sagen, daß der Hunderter sich bis auf die letzte Faser in Sekt und Likör verwandelt hat? Am nächsten Tag stand ich mitten in der Boheme. Das heißt vor dem Nichts. Und wie es so ging, mußte die Kassiererin der Neusten den weiteren Vorschuß sperren, weil er bereits über das übliche Maß hinausgegangen war. So pumpte sich der Girgl täglich ein paar Markl und ich bekam jeden Tag vom Girgl mein „Fufzgerl“. „In der Volksküche kann ma da glänzend davon leben!“ sagte der Girgl. „Und es ist gut für einen Journalisten, wenn er das Volk in seiner Not und Entbehrung kennen lernt.“ So hab ich denn wochenlang in der Volksküche das Elend studiert. Mein Elend und das anderer.

Dem Girgl gram sein? Das hat keiner gekonnt. Da war er einmal eine Zeitlang Gerichtssaalberichterstatter. Die köstlichsten Humoresken hat er da aus dem Leben herausgefischt, wenn er nicht gerade einen Rausch auszuschlafen hatte. Eines Tages will es das Unglück, daß der Verlagsdirektor als Zeuge vernommen wird. Während er seine Aussage macht, geht lautes Schnarchen durch den Saal. Alles schaut sich nach dem respektlosen Störenfried um. Der Girgl war's! Wütend kommt der Direktor in die Schriftleitung. „Das ist ein Skandal mit dem Queri! Schnarcht der im Gerichtssaal! Schicken Sie mir ihn herunter, wenn er kommt. Auf der Stelle werf' ich ihn hinaus!“ Der Girgl kommt. Der Gerichtssaalredakteur bläst ihm einen „Landler“. „Geh' nur runter zum Direktor, Girgl. Er wird dich an die Luft setzen! Warum schnarchst du auch im Gerichtssaal?!“ Verdutzt geht der Girgl in die Höhle des Löwen. Nach einer Viertelstunde kommt er pfeifend herauf. „Nun??“ fragt der Redakteur. Der Girgl sagt nichts. Pfeift weiter und geht. Später kommt der Direktor. „Nun, was hat der Queri dazu gesagt. Der Direktor lacht. „Einen Vorschuß hat er mir abgerungen. Gleich zweihundertfünfzig Mark! Der Lump, der elendige!“

(Emil Herold: Erinnerungen an den Schriftsteller Georg Queri. In: Neues Wiener Journal, 21. Februar 1925, S. 8)

Transkription: Harald Beck

Zum 100. Todestag von Georg Queri: Erinnerungen von Emil Herold

Vor 100 Jahren, am 21. November 1919, starb der bayerische Dichter Georg Queri. Berühmt wurde er vor allem durch seine umfangreichen volkskundlichen Sammlungen (Bauernerotik und Bauernfehme in Oberbayen, 1911; Kraftbayrisch, 1912), womit er auch einen Sittlichkeitsprozess anstieß, den er mit Hilfe von Ludwig Ganghofer, Michael Georg Conrad und Ludwig Thoma erfolgreich durchfocht. Von literaturgeschichtlicher Bedeutung sind seine kritische Edition des ältesten Textes des Oberammergauer Passionsspiels (1910) sowie das 1913 mit seinem Freund Thoma herausgegebene Bayernbuch mit 100 Autorinnen und Autoren aus der bayerischen Region seit dem Mittelalter. Aufgrund eines lebenslangen Leidens starb Georg Queri im Alter von nur 40 Jahren 1919 in München. Der Journalist und Heimatschriftsteller Emil Herold (1880-1946) erinnert sich:

*

Zwischen Georg Queri, dem Schriftsteller, und Georg Queri, dem Menschen, ist kein Unterschied gewesen: dieser derbe, nach keiner Etikette und nach keinem Nasenrümpfen fragende Humor, der aus seinen oberbayrischen Bauergedichten und -geschichten spricht, den hat er auch im Leben gehabt. Wenn er etwa seine Feuerwehr von Polykarbszell oder seine ungewaschene und ungeschneuzte Annamirl in engem Kreis zum besten gab, da fühlte auch der Fremde: „Das ist echt!“ Queri hat seinen bayrischen Bauerndirndln keine roten Bäckchen angeschminkt, ihnen keine himmelblauen Vergißmeinnichtaugen angedichtet, ihnen keine säuerlich-süßliche Edelweißsentimentalität ins Herz gelegt und aus den Bauern nie Garmisch-Partenkirchener „Salontiroler“ gemacht. Diese Edelweiß-Poesie, die das literarische Bild des bayrischen Bauern so verlogen gezeichnet hat, ist ihm fremd gewesen und verhaßt. Girgl Queri hat seine Dirndln zwischen Odelgrube und Kirta und den Bauern hinter dem Pflug, beim Roß- und Raufhandel, vor der Kirche und im Wirtshaus beobachtet. So fein hat er sie oft in ihrem innersten Wesen getroffen, daß er einmal, als er Finsinger Kriegsgespräche veröffentlicht hatte, gleich in drei Dörfern mit drohenden Fäusten und noch bedrohlicheren Stöcken empfangen wurde. „Du, balst ins noch amol derblecka möchst, mit deine G'schichten, deine verlogene! Nacha kannst's eini schreib' in deine Zeitung, dös die Bauern vo Finsing derschlag'n ham, du Schreibersg'sell, du miserabligter!“ Und wie trefflich hat er im Krieg als Kriegsberichterstatter den Ton des Soldaten getroffen! „Den Queri“ hat — von den Bayern wenigstens — jeder gekannt.

Wo der Girgl war, da war's immer lustig. Er war ein prächtiger Kerl und vor allem ein treuer Kamerad. Sorgen hat er sich nie gemacht. Wozu hätt's denn Kredit und Vorschuß auf der Welt gegeben? Und gute Freunde? Kredit und gute Freunde hat er immer gehabt. Und aus dem Vorschuß ist er auch nie herausgekommen. „Nur her mit der Maß, Zensl! Geld? Morgen hol' i an Vorschuß in der Neusten, Zensl!“ Und am nächsten Tag hat er mit den Goldstücken in der Tasche geklimpert. „Braucht oana vo euch Spießern vielleicht ein Goid? Ein Goiid? I hätt' oans! Hast an Zweifi, Doktor?“ Und kling, klang, tanzte ein Goldstück auf der blitzblanken Ahornplatte am Stammtisch im Bratwurstglöckl. „Bal oana vo euch a Goid braucht, nacha braucht er's bloß sagen. I, i hätt' oans!“

Als ich den Girgl kennen lernte, war ich ein schüchterner Philolog, der durchaus zur Presse wollte. Durch einen gemeinsamen Freund halte er von meinen inneren Nöten erfahren, von meiner Abneigung gegen den Lehrerberuf und von der Abneigung meines Vaters gegen die Presse. „Dem kann abgeholfen werden!“ sagte er, der Girgl. Und eines Tages bekam ich von dem „Chefredakteur“ Georg Queri einen Brief, der mich mit dem fabelhaften Gehalt von 350 Mark als Redakteur engagierte. Mein Vater zweifelte etwas an der Echtheit des Briefes, gab den Zweifel aber auf, als ich erklärte: „So, nun bin ich euch nicht mehr zur Last. Jetzt nehm' ich keinen Pfennig mehr von euch!“ Dann ging ich heimlich zur Großmutter und bat sie um 125 Mark. „Es sind die letzten! Aber sag' dem Vater nicht etwa was davon.“ Dann fuhr ich nach München. Mit einem unangebrochenen Hunderter kam ich dort an. Ich traf's gut, denn Girgl Queri hatte an diesem Tag gerade „vergessen, sein Honorar bei den Neuesten abzuholen“ und weihte mich gleich in ein Geheimnis der Journalisterei ein. Plötzlich frug er so von ungefähr: „Haben Sie denn auch ein Geld? Verdienen werden Sie nicht gleich etwas!“ Ich hatte keine Bange. „Ich hab' noch einen ganzen Hunderter. Damit reich' ich einen Monat. Ich bin sparsam.“ — „Gut!“ sagte der Girgl. „Wenn Sie einen Hunderter haben, können wir ja heut' abend ausgehen. Als Journalist müssen Sie vor allem das Nachtleben kennen.“ Wir gingen in eine Bar. Das war für den sittsamen Philologen was Neues. Auch das war mir neu, daß man Schnäpse trinken konnte, von denen der billigste ein Fufzgerl kostete. „Da werden schon zehn Mark! heut' drauf gehen!“ Hab' ich gedacht. Da kamen ein paar Hofschauspieler, die den Girgl freundlich grüßten. Sie setzten sich in eine Ecke, wir blieben auf den hohen Stühlen an der Bar hocken. Auf einmal sagte der Girgl: „Du. paß auf, wir machen Brüderschaft!“ Ich habe nicht geahnt, daß diese Brüderschaft, die sich später so glänzend bewährte, zunächst mehr meinem „Blauen“ als mir galt. Nach einer Weile sagte der Girgl: „Paß auf. Ich mach' dich mit den Schauspielern bekannt. Als Journalist mußt du die kennen Aber weißt, es säh' zu dumm aus, wenn dann du zahlen tätst. Gib mir den Hunderter.“ Ich holte den Blauen heraus und reichte ihn vorsichtig, damit ja niemand etwas von dieser Transaktion merke, dem Girgl. Der griff ebenso verstohlen zu. Ich hatte den Hunderter noch halb in der Hand, da sprang der Girgl vom Stuhl. „Kathi, an Sekt!“ Und leise flüsterte er mir zu: „Weißt, wenn du mit einem Schauspieler zusammen sitzt, mußt du immer Sekt trinken. Das schafft Achtung!“ Soll ich noch sagen, daß der Hunderter sich bis auf die letzte Faser in Sekt und Likör verwandelt hat? Am nächsten Tag stand ich mitten in der Boheme. Das heißt vor dem Nichts. Und wie es so ging, mußte die Kassiererin der Neusten den weiteren Vorschuß sperren, weil er bereits über das übliche Maß hinausgegangen war. So pumpte sich der Girgl täglich ein paar Markl und ich bekam jeden Tag vom Girgl mein „Fufzgerl“. „In der Volksküche kann ma da glänzend davon leben!“ sagte der Girgl. „Und es ist gut für einen Journalisten, wenn er das Volk in seiner Not und Entbehrung kennen lernt.“ So hab ich denn wochenlang in der Volksküche das Elend studiert. Mein Elend und das anderer.

Dem Girgl gram sein? Das hat keiner gekonnt. Da war er einmal eine Zeitlang Gerichtssaalberichterstatter. Die köstlichsten Humoresken hat er da aus dem Leben herausgefischt, wenn er nicht gerade einen Rausch auszuschlafen hatte. Eines Tages will es das Unglück, daß der Verlagsdirektor als Zeuge vernommen wird. Während er seine Aussage macht, geht lautes Schnarchen durch den Saal. Alles schaut sich nach dem respektlosen Störenfried um. Der Girgl war's! Wütend kommt der Direktor in die Schriftleitung. „Das ist ein Skandal mit dem Queri! Schnarcht der im Gerichtssaal! Schicken Sie mir ihn herunter, wenn er kommt. Auf der Stelle werf' ich ihn hinaus!“ Der Girgl kommt. Der Gerichtssaalredakteur bläst ihm einen „Landler“. „Geh' nur runter zum Direktor, Girgl. Er wird dich an die Luft setzen! Warum schnarchst du auch im Gerichtssaal?!“ Verdutzt geht der Girgl in die Höhle des Löwen. Nach einer Viertelstunde kommt er pfeifend herauf. „Nun??“ fragt der Redakteur. Der Girgl sagt nichts. Pfeift weiter und geht. Später kommt der Direktor. „Nun, was hat der Queri dazu gesagt. Der Direktor lacht. „Einen Vorschuß hat er mir abgerungen. Gleich zweihundertfünfzig Mark! Der Lump, der elendige!“

(Emil Herold: Erinnerungen an den Schriftsteller Georg Queri. In: Neues Wiener Journal, 21. Februar 1925, S. 8)

Transkription: Harald Beck