Rainer Malkowski: Weltpoesie aus Brannenburg am Inn

Spiegel bayerischer Literatur und Kultur, fundiert und unterhaltsam, Essays, Prosatexte und Gedichte von prominenten und unbekannten Autoren: Das ist die Zeitschrift Literatur in Bayern. Seit über 30 Jahren informiert sie über das literarische Geschehen des Freistaats. Der folgende Beitrag von Klaus Hübner erschien in der Ausgabe 128 (2017).

*

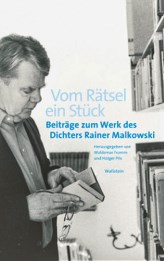

Rainer Malkowski, 1939 in Berlin geboren, zog sich im Alter von 32 Jahren aus einem überaus erfolgreichen Berufsleben zurück und wurde ein von Kollegen, Kritikern und Lesern hochgeschätzter, mit bedeutenden Preisen geehrter Dichter. Seinem ersten Lyrikband Was für ein Morgen (1975) folgten acht weitere Gedichtbände sowie Kurzprosa, Essays, Aphorismen und Kinderbücher. Dazu kommt eine Vielzahl von Arbeiten für Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk. Auch als Anthologist, Herausgeber und Interpret war Rainer Malkowski tätig. Von den frühen siebziger Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte er in Brannenburg am Inn, weshalb es auch die Bayerische Akademie der Schönen Künste ist, die seit 2006 alle zwei Jahre den Rainer-Malkowski-Preis verleihen darf. Dem Dichter und seinem Werk war 2015 eine Tagung gewidmet, die das Lyrik Kabinett München gemeinsam mit dem Institut für deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität veranstaltete. Ihr verdankt sich der vorliegende Band von Waldemar Fromm und Holger Pils. Nicht nur Literaturwissenschaftler sollten ihn lesen.

Eines der großen Verdienste der Herausgeber ist es, Rainer Malkowskis zuerst 2001 in Akzente erschienene Dankrede für den Joseph-Breitbach-Preis mit dem Titel Dreizehn Arten das Gedicht zu betrachten sowie seine autobiografisch geprägte, 1996 zum ersten Mal gedruckte Betrachtung Lyrik – Bemerkungen über eine exotische Gattung neu zugänglich gemacht zu haben.

Malkowski beginnt diese lesenswerte und lehrreiche Betrachtung mit der Beobachtung, dass ihm und anderen Lyrikern zwei Fragen besonders oft gestellt werden: „Warum schreiben Sie überhaupt Gedichte?“ und „Können Sie davon leben?“. Und sagt dazu: „Die Antwort auf die zweite Frage ist sehr kurz und geradezu beseligend zweifelsfrei. Sie heißt: Nein. Die Antwort auf die erste Frage … ist länger …“. Warum Gedichte? Sie seien, schreibt er, „jene Art von Genauigkeit, die die Ungenauigkeit, mit und in der wir leben, bewusst macht. Sie zielen auf Erkenntnis durch Vergegenwärtigung. Und sie zielen auf Totalität …“.

Erkenntnis? Sind Gedichte am Ende gar nützlich? Im programmatischen Gedicht Am Schreibtisch heißt es: „Die Nützlichkeit des Unnützen: / eine Rangfrage“. Welchen Nutzen man aus dem Werk dieses der präzisen Wahrnehmung des Alltags verpflichteten, skeptischen, unpathetischen, niemals hermetischen, unprätentiös und oft verblüffend lakonisch daherkommenden Sprachperfektionisten ziehen kann, machen die wissenschaftlichen Beiträge von Wulf Segebrecht, Walter Hettche, Theo Elm, Waldemar Fromm, Markus May, Norbert Miller und Gabriele von Bassermann-Jordan deutlich.

Welchen Nutzen die Lyrik Rainer Malkowskis für ihr eigenes Schreiben hatte und immer noch besitzt, skizzieren Nico Bleutge, Gino Chiellino, Angela Krauß und Nadja Küchenmeister. Die internationale Beachtung, die Malkowskis Gedichte gefunden haben, führt Ali Abdollahi vor Augen, sein Übersetzer ins Persische. Und wenn man die drei Seiten von Malkowskis langjährigem Verleger Michael Krüger liest, der von einem „hochreflexiven Dichter“ spricht, „der alles tat, um nicht durch besondere Reflexionen aufzufallen“, und ihn als genialen Minimalisten bezeichnet, „der nie viele Worte machte“ – dann dürfen einem auch mal die Tränen kommen. Vom Rätsel ein Stück ist eine wunderbare Einladung, Rainer Malkowskis Gedichte und Aphorismen (wieder) zu lesen. Literatur in Bayern – verfasst von einem zu wenig gelesenen Dichter von Weltrang.

*

Klaus Hübner, Dr. phil., wurde 1953 in Landshut geboren und legte sein Abitur am dortigen Hans-Carossa-Gymnasium ab. Er studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München und wurde 1980 mit der Studie „Alltag im literarischen Werk. Eine literatursoziologische Studie zu Goethes Werther" promoviert. An der Universidad de Deusto in Bilbao (Spanien) war er von 1981 bis 1983 als DAAD-Lektor tätig. Später wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Deutsch als Fremdsprache und am Institut für Deutsche Philologie der Universität München. Von 1984 bis 2016 war Hübner Redakteur der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Fachdienst Germanistik“. In den Jahren 1985 bis 1999 war er hauptsächlich für den Münchner iudicium-Verlag tätig. Von 2003 bis 2017 war er außerdem Ständiger Sekretär des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung und im Zusammenhang damit auch als Journalist und Moderator tätig. Seit 2012 ist Hübner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Literatur in Bayern, seit 2016 Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift Neue Sirene. Als Publizist veröffentlichte er zahlreiche Buchkritiken, Autorenporträts und andere Arbeiten in Zeitschriften, Zeitungen und Internetforen sowie mehr als 100 Lexikonartikel, z.B. für »Kindlers Neues Literaturlexikon«, das »Metzler Literatur Lexikon« und das von Walther Killy begründete »Literaturlexikon«. Hübner ist Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) sowie am Internationalen Forschungszentrum Chamisso (IFC) am Institut für Deutsch als Fremdsprache, die beide zur Universität München gehören.

Rainer Malkowski: Weltpoesie aus Brannenburg am Inn

Spiegel bayerischer Literatur und Kultur, fundiert und unterhaltsam, Essays, Prosatexte und Gedichte von prominenten und unbekannten Autoren: Das ist die Zeitschrift Literatur in Bayern. Seit über 30 Jahren informiert sie über das literarische Geschehen des Freistaats. Der folgende Beitrag von Klaus Hübner erschien in der Ausgabe 128 (2017).

*

Rainer Malkowski, 1939 in Berlin geboren, zog sich im Alter von 32 Jahren aus einem überaus erfolgreichen Berufsleben zurück und wurde ein von Kollegen, Kritikern und Lesern hochgeschätzter, mit bedeutenden Preisen geehrter Dichter. Seinem ersten Lyrikband Was für ein Morgen (1975) folgten acht weitere Gedichtbände sowie Kurzprosa, Essays, Aphorismen und Kinderbücher. Dazu kommt eine Vielzahl von Arbeiten für Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk. Auch als Anthologist, Herausgeber und Interpret war Rainer Malkowski tätig. Von den frühen siebziger Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 2003 lebte er in Brannenburg am Inn, weshalb es auch die Bayerische Akademie der Schönen Künste ist, die seit 2006 alle zwei Jahre den Rainer-Malkowski-Preis verleihen darf. Dem Dichter und seinem Werk war 2015 eine Tagung gewidmet, die das Lyrik Kabinett München gemeinsam mit dem Institut für deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität veranstaltete. Ihr verdankt sich der vorliegende Band von Waldemar Fromm und Holger Pils. Nicht nur Literaturwissenschaftler sollten ihn lesen.

Eines der großen Verdienste der Herausgeber ist es, Rainer Malkowskis zuerst 2001 in Akzente erschienene Dankrede für den Joseph-Breitbach-Preis mit dem Titel Dreizehn Arten das Gedicht zu betrachten sowie seine autobiografisch geprägte, 1996 zum ersten Mal gedruckte Betrachtung Lyrik – Bemerkungen über eine exotische Gattung neu zugänglich gemacht zu haben.

Malkowski beginnt diese lesenswerte und lehrreiche Betrachtung mit der Beobachtung, dass ihm und anderen Lyrikern zwei Fragen besonders oft gestellt werden: „Warum schreiben Sie überhaupt Gedichte?“ und „Können Sie davon leben?“. Und sagt dazu: „Die Antwort auf die zweite Frage ist sehr kurz und geradezu beseligend zweifelsfrei. Sie heißt: Nein. Die Antwort auf die erste Frage … ist länger …“. Warum Gedichte? Sie seien, schreibt er, „jene Art von Genauigkeit, die die Ungenauigkeit, mit und in der wir leben, bewusst macht. Sie zielen auf Erkenntnis durch Vergegenwärtigung. Und sie zielen auf Totalität …“.

Erkenntnis? Sind Gedichte am Ende gar nützlich? Im programmatischen Gedicht Am Schreibtisch heißt es: „Die Nützlichkeit des Unnützen: / eine Rangfrage“. Welchen Nutzen man aus dem Werk dieses der präzisen Wahrnehmung des Alltags verpflichteten, skeptischen, unpathetischen, niemals hermetischen, unprätentiös und oft verblüffend lakonisch daherkommenden Sprachperfektionisten ziehen kann, machen die wissenschaftlichen Beiträge von Wulf Segebrecht, Walter Hettche, Theo Elm, Waldemar Fromm, Markus May, Norbert Miller und Gabriele von Bassermann-Jordan deutlich.

Welchen Nutzen die Lyrik Rainer Malkowskis für ihr eigenes Schreiben hatte und immer noch besitzt, skizzieren Nico Bleutge, Gino Chiellino, Angela Krauß und Nadja Küchenmeister. Die internationale Beachtung, die Malkowskis Gedichte gefunden haben, führt Ali Abdollahi vor Augen, sein Übersetzer ins Persische. Und wenn man die drei Seiten von Malkowskis langjährigem Verleger Michael Krüger liest, der von einem „hochreflexiven Dichter“ spricht, „der alles tat, um nicht durch besondere Reflexionen aufzufallen“, und ihn als genialen Minimalisten bezeichnet, „der nie viele Worte machte“ – dann dürfen einem auch mal die Tränen kommen. Vom Rätsel ein Stück ist eine wunderbare Einladung, Rainer Malkowskis Gedichte und Aphorismen (wieder) zu lesen. Literatur in Bayern – verfasst von einem zu wenig gelesenen Dichter von Weltrang.

*

Klaus Hübner, Dr. phil., wurde 1953 in Landshut geboren und legte sein Abitur am dortigen Hans-Carossa-Gymnasium ab. Er studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München und wurde 1980 mit der Studie „Alltag im literarischen Werk. Eine literatursoziologische Studie zu Goethes Werther" promoviert. An der Universidad de Deusto in Bilbao (Spanien) war er von 1981 bis 1983 als DAAD-Lektor tätig. Später wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Deutsch als Fremdsprache und am Institut für Deutsche Philologie der Universität München. Von 1984 bis 2016 war Hübner Redakteur der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Fachdienst Germanistik“. In den Jahren 1985 bis 1999 war er hauptsächlich für den Münchner iudicium-Verlag tätig. Von 2003 bis 2017 war er außerdem Ständiger Sekretär des Adelbert-von-Chamisso-Preises der Robert Bosch Stiftung und im Zusammenhang damit auch als Journalist und Moderator tätig. Seit 2012 ist Hübner Mitglied der Redaktion der Zeitschrift Literatur in Bayern, seit 2016 Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift Neue Sirene. Als Publizist veröffentlichte er zahlreiche Buchkritiken, Autorenporträts und andere Arbeiten in Zeitschriften, Zeitungen und Internetforen sowie mehr als 100 Lexikonartikel, z.B. für »Kindlers Neues Literaturlexikon«, das »Metzler Literatur Lexikon« und das von Walther Killy begründete »Literaturlexikon«. Hübner ist Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) sowie am Internationalen Forschungszentrum Chamisso (IFC) am Institut für Deutsch als Fremdsprache, die beide zur Universität München gehören.