Olaf Simons zur „monströsen“ Verfassung der Wissenschaften in postfaktischer Zeit

Der Literaturwissenschaftler Olaf Simons unterrichtete unter anderem an den Universitäten in München und Oldenburg. Seit 2010 arbeitet er am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, zuletzt im DFG-Projekt ![]() Illuminatenaufsätze im Kontext der Spätaufklärung, derzeit in einem Projekt zu den Wissenschaften um 1800. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kommunikations- und Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit, deutsche Verlagsgeschichten sowie die Geschichte des europäischen Romans. 2001 erschien seine Dissertation, das Standardwerk

Illuminatenaufsätze im Kontext der Spätaufklärung, derzeit in einem Projekt zu den Wissenschaften um 1800. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kommunikations- und Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit, deutsche Verlagsgeschichten sowie die Geschichte des europäischen Romans. 2001 erschien seine Dissertation, das Standardwerk ![]() Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde, eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots im frühen 18. Jahrhundert. Im folgenden Essay beschäftigt er sich mit der Rolle der Wissenschaften in Zeiten der alternative facts. Über das paradoxe Phänomen postfaktischer Aufklärung.

Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde, eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots im frühen 18. Jahrhundert. Im folgenden Essay beschäftigt er sich mit der Rolle der Wissenschaften in Zeiten der alternative facts. Über das paradoxe Phänomen postfaktischer Aufklärung.

*

Und plötzlich sind links und rechts keine brauchbaren Verortungen mehr

Die Parteien, die sich bislang als das soziale Gewissen, der Anwalt des kleinen Mannes, als links und damit als fortschrittlich definierten, finden sich soeben in der merkwürdigsten Isolation wieder. Die Grünen machen sich lächerlich, wenn sie vom Sterben der Bienen berichten und vor dem Klimawandel warnen. Der SPD glaubt niemand ihre Rhetorik der Gerechtigkeit, sie ist wie die CDU eine Partei der Industrie. Die CDU bietet seit einigen Jahren dieselben Perspektiven wie die bislang linken Rivalen, indes unaufgeregter und damit verwirrenderweise attraktiver. Rechtspopulisten bestimmen den Erdrutsch, in dem sie plötzlich die neue Front gegenüber den Eliten bilden. Zur großen Überraschung der Linken und Grünen stehen dabei gerade sie plötzlich im Lager der Eliten.

Selbstkritik ist in der Linken und der ihr nahen ökologischen Bewegung bis zur Selbstzerstörung virulent: Vielleicht hat man es tatsächlich nicht mehr für nötig befunden, für diese Klientel Politik zu machen. Ehrlich wäre es, zuzugeben, dass man von ihr enttäuscht ist – seit langem; seit 1968/69, da sie zur Springer Presse hielt, statt zu den Studenten, und zuvor schon 1933/34, da sie die Sozialdemokratie, doch nicht nur diese, auch die moderne Kunst und die gesamte Avantgarde Hitler ans Messer lieferte. Nun wählt sie eben Köpfe wie Trump und Nigel Farage, die die Zerschlagung von 60 Jahren globalen Zusammenwachsens fordern. Wladimir Putin ist der Held der neuen Massen, Russland Präsident, der Oppositionsführer als Kriminelle greifbar macht und wegsperrt und Minderheiten zur Jagd freigibt.

Den „Wutbürgern“, die in den USA, in Großbritannien, in Polen, Ungarn und der Türkei zuletzt neue Regime installierten, stehen die Eliten fassungslos gegenüber. Von „abgehängten Opfern der Globalisierung“ wird da gesprochen; von „Nazis in Nadelstreifen“ sprach man anfänglich, bevor man die ersten Bilder 2015 im öffentlich rechtlichen Fernsehen sah. Hier treten Bürger auf, die nicht in Duisburg Marxloh leben wollen und die begreifen, dass sie nicht festlegen können, wie sich ihre Umgebung entwickelt. Soll Flüchtlingszuwanderung wirklich „alternativlos“ sein? Die benachbarten ehemaligen Ostblockstaaten machen vor, dass es auch ganz anders geht – ganz demokratisch.

Paradox ist an der aktuellen Debatte vor allem die Behauptung, dass all dies nicht mehr öffentlich gesagt werden könne. Die Kamera hält in den Systemmedien drauf mit der Distanz, wie auf ein böses Tier. Es ist dies die Distanz, die ihr entgegengebracht wird (und versehentlich ist gleich der erste Demonstrant ein Journalist incognito, der versucht, sich hier unter das Volk zu mischen):

In den „Social Media“ kann man mit dem neuen Mob unmittelbar ins Gespräch kommen, mit Menschen, die empört von sich weisen, Rassisten zu sein, dann aber anmerken wollen, dass sie nicht finden, dass Weiße und Schwarze gemeinsame Kinder kriegen sollten.

Verschwörungstheorien durchweben den Diskurs im Internet – Gedankengebäude, die noch vor zehn Jahren vornehmlich als pathologische Dispositionen diskutiert wurden. Gleichzeitig verschwimmen hier die Grenzen. Wenn 40 Prozent aller Deutschen auf Homöopathie als „alternative Medizin“ setzen, so ist dies besonders ein Phänomen gut situierter bürgerlicher Kreise und „kritischer Konsumenten“. Doch steht auf der Rückseite der Medaille nicht minder der Verdacht, dass uns die Schulmedizin kollektiv krank macht, und der ist strukturell nicht weit entfernt von der Möglichkeit, eines „Zweifels an allem“: daran etwa, dass je ein Mensch den Mond erreichte oder daran, dass die Anschläge vom 11. September 2001 tatsächlich von islamistischen Tätern verübt wurden. 42 Prozent der US-Amerikaner halten es für möglich, dass die Erde vor 6.000 Jahren geschaffen wurde – das sind im selben Moment 42 Prozent, die es für möglich halten, dass wir auch in allen anderen Fragen von den Wissenschaften belogen werden. Die USA stiegen unter eben dieser Prämisse soeben aus den globalen Klimaverträgen aus. Das aktuelle Parteiprogramm der AfD verweist in der neuen Allianz darauf, dass der erhöhte CO2-Ausstoß allenfalls für das Pflanzenwachstum förderlich sei. Man zögerte auf dem Programmparteitag im selben Zusammenhang, die Gleichbehandlung aller alternativen Heilmethoden in den Gesundheitssystemen zu fordern. Noch sei die deutsche Bevölkerung nicht reif für die Wahrheit.

Der Schulterschluss, der vermeintlich irrationalen Strömungen

Überrascht wurde das Establishment des Westens von der puren Möglichkeit, dass sich all die verschiedenen Gruppen von linksbürgerlichen Homöopathieanhängern bis zu rechtnationalen Russlanddeutschen verbünden könnten. In Deutschland vollzog sich dieser Schulterschluss 2013 und 2014 auf den „Mahnwachen für den Frieden“, auf denen sich anfangs noch die alten „Alternativen“ einstellten, die zu Beginn der 1980er Jahren bereits gegen den Nato-Doppelbeschluss und später dann gegen die US-Interventionen im Irak und in Afghanistan mobilisierten. Eigenartige Fragen brandeten gegen sie auf, die im alten Rechts/Links-Schema nicht mehr aufgingen: Die Annexion der Krim musste für die klassische Linke ein so krimineller Akt wie die militärische Infiltration der Ostukraine durch Russland sein. Die Veranstalter der neuen Mahnwachen konsumierten dagegen bevorzugt Russlands Propaganda und wetterten gegen die EU – in den spektakuläreren Exzessen als den verlängerten Arm des Weltjudentums. Impfgegner, Chemtrailer und 9/11-Truther tauchten auf den Veranstaltungen auf und vereinigten sich unter dem Verdacht, dass wir schon lange belogen werden – von der Pharma-Lobby, von geheimen Mächten hinter den sichtbaren, von den Illuminaten, wenn nicht den Annunaki.

Mit der Wende 2014/15 rückte die Flüchtlingspolitik in den Fokus. Im September 2015 liefen die Bilder der Menschenströme über die Bildschirme, die nun über den Balkan auf Deutschland zurollten und in einem überraschenden Positionswechsel plötzlich von der CDU, von Angela Merkel persönlich, ins Land gelassen wurden.

Die AfD wurde gekapert und zur neuen treibenden Kraft, angetrieben von einer Folge von Landtagswahlen, mit denen der Run auf die „parlamentarischen Futtertröge“ anging. Die deutsche Öffentlichkeit befand sich dabei in einer vergleichsweise glücklichen Lage. Die Entscheidung Angela Merkels hatte das Land gespalten in eine Mehrheitsgesellschaft, die sich hinter die neue Aufgabe stellte, und eine Minderheitsgesellschaft des Protests. Die Mehrheit konnte gleichzeitig zusehen, was dort geschah, wo der vergleichbare Kristallisationspunkt einer kollektiven Aufgabe und Leistung fehlte. Großbritannien stieg aus dem Euro aus, die politische Kaste demontierte sich dort zugunsten eines Protestes, der seitdem vor allem von Planlosigkeit gezeichnet ist. In den USA siegte Donald Trump nach einem Vorwahlkampf, den er genussvoll als enfant terrible bestritt. Er bleibt seitdem die angekündigte Revolution so sehr schuldig wie jede überraschend konstruktive Politik. Man wartet und fürchtet den Prozess der Amtsenthebung, der, kommt er zu früh, in heillose Verschwörungstheorien und Proteste münden wird.

Was wir seit einem Jahr erleben, ist die konservative Revolution – in Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und unter Deutschlands bislang miteinander verfeindeten nun auf eine eigene Wahl zugehenden Parteien.

Die interessante Frage bleibt, wie es zu diesem Schulterschluss kommen konnte. Was sollten Homöopathie-Anhänger mit Chemtrailern, 9/11-Truthern, Holocaust-Leugnern und Reichsbürgern gemein haben?

Die Analysen des Schriftstellers Max Frisch sind von frappierender Aktualität - heute jährt sich sein Geburtstag zum 106. Mal.

— DlfKultur (@dlfkultur)pic.twitter.com/zL8JyeoIrU

May 15, 2017

Die Aufklärung wechselte im unübersichtlichen Geschehen unvermerkt die Seiten. Das beliebige Max Frisch-Zitat der Emanzipation der Regierten durch Kritikfähigkeit ist heute strategisches Handbuchwissen aus der Werkzeugkiste der alternativen Weltsichten, denen es um eben dasselbe geht: den Regierenden das Regieren durch sich quer stellende Wissensbestände zu erschweren. Die Eliten der westlichen Gesellschaften traf das eigene Kalkül so unerwartet wie die Konstrukte, die sich in ihm bewähren. Sie blieben an der Irrationalisierung und Pathologisierung des bislang in Nischen beheimateten Wissens interessiert und vergaben so weitgehend jede Chance der intelligenteren Positionierung im auf sie zukommenden Konflikt.

Wie können Kreationisten die Evolutionstheorie angreifen, da diese „nur eine Theorie“ ist, und in ihren Schulungsschriften theoretisieren, dass die Beuteltiere wahrscheinlich deshalb geschlossen nach Australien gelangen konnten, da Treibgut nach der Flut die Meere bedeckte? Wie gehen solche ad-hoc-Erklärungen zusammen mit ausgefeilt kritischen Lektüren hochwissenschaftlicher evolutionstheoretischer Darlegungen – und dem Rückbezug auf die Bibel, in der partout nichts von Australien oder Kängurus steht?

Die Intelligenz verschwörungstheoretischer Wissensbestände liegt nicht in ihren Erklärungen – sie entziehen Erklärungen gerade jedem weiteren Zugriff. Sie liegt darin, wirkmächtiges Wissen zu identifizieren, zu nutzen und dabei die Lage einer spezifischen Kundenschicht erfassen und stabilisieren zu können. Die Umwendung der Wissensbestände wird regulär in zwei Produktionsschritten erreicht. Im ersten wird dem angegriffenen Wissen der überhöhte Status einer offiziellen Wahrheit verliehen, die angeblich jeder glauben soll und die mit Machtmitteln durchgesetzt wird. In der Aufblähung kann sodann im zweiten Produktionsschritt die Destruktion beginnen: Als Dogmen sind diese Wissensbestände in der Tat anstößig. Die Ausstattung mit Sollbruchstellen leitet die Diskreditierung ein. Überpräsente Bilder werden dazu revidiert. Muster offenbaren sich, Details über die man scheinbar gezielt hinwegsah und die der Retusche entgingen. Sie müssen zweifeln lassen, ob man all diese Bilder nicht viel zu kritiklos sah. Doch sind die fachlich so versierten Gegenlektüren gerade gebunden an krude Erklärungen.

Die Beleidigung aller Vernunft entfaltet sich in der Handhabung durch den anvisierten Kunden. Das kreationistische Schulungsmaterial ist auf evangelikale Familien ausgerichtet. Die eigenen Kinder aus den staatlichen Schulsystemen zu nehmen und sie daheim zu schulen, wäre die konsequente Entscheidung, sie vor der Manipulation durch den Darwinismus zu bewahren, mit dem der Staat Schule macht. Im öffentlichen Schulsystem steht das Kind dagegen, auf sich gestellt, vor den weiteren taktischen Entscheidungen: Behauptet es, dass (um im Beispiel zu bleiben) die Beuteltiere in den Tagen nach der Flut über Treibgut die Meere überquerten, riskiert es die Demontage von Theorien, die andere formulierten und die es selbst unmöglich verteidigen kann.

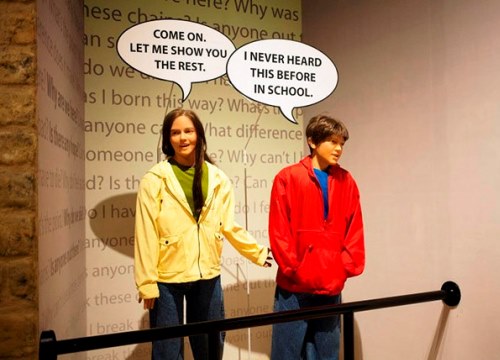

Subversiv auf den Schulunterricht und die Ohnmacht des evangelikalen Schülers ausgerichtet: Das Wissen des Kreationismus.

Exponat aus dem Creation Museum in Petersburg, Kentucky. ![]() Quelle

Quelle

Klug ist es beraten, wenn es in dieser Lage sich strikt an die staatlich eingeforderte Wahrheit hält und das Gegenteil denkt. Es lernt im selben Moment, dem Staat zu widerstehen. Wendet der Staat aber das Kind, wird den Eltern klarer, dass es gegen diese Gesellschaft nur eine Option gibt: die Wahl von Politikern, die sich der Rückenstärkung des evangelikalen politischen Spektrums verschreiben. Evangelikale Schulen füllen die Marktlücke in einer Konkurrenz mit dem staatlichen Schulsystem, dessen Lehrer selbst immer versucht sind, diesen Konflikt nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen.

42 Prozent Kreationisten in der US-Bevölkerung erzeugen kein Problem mit ihrem „Wissen“. Man kann sein Auto bequem betanken und davon ausgehen, dass Benzin auch irgendwie in der Flut entstand. Zur Marktmacht werden dieselben 42 Prozent, wenn sie an dieser Stelle kompatible Zweifel annehmen – etwa den Zweifel daran, dass an wissenschaftlichen Behauptungen zum Klimawandel irgendetwas dran ist. Ein Wählerreservoir, das es einer Partei gestattet, aus den bestehenden Klimaabkommen auszusteigen, da mit ihnen Wissenschaft vom Ausland genutzt wurde, um die USA zu schwächen, ist kein lächerlicher Faktor mehr.

Um Unwissen, um eine krankhafte Wahnvorstellung geht es hier dennoch nicht. Es geht hier um das Wissen einer Protestkultur, das interessanter wird, sobald es sich zur Einrichtung spezifischer Allianzen eignet – und hier liegt die zu honorierende Intelligenz.

Unsere westlichen Gesellschaften begegnen diesen Konstrukten durchaus nicht so ablehnend. Unter Deutschlands Krankenkassen wird wenig Zweifel daran bestehen, dass Homöopathie die blanke Behandlung mit Zucker-Placebos ist. Die Techniker-Krankenkasse berechnete die Mehrkosten pro Patient und Jahr auf 600 Euro. Die Medikamente sind um 20 Prozent teurer; die Patienten verzeichnen mehr Krankheitstage. Es lohnt sich dennoch, diese Klientel aufzunehmen, da hier eine einkommensstärkere Kundengruppe in den Blick kommt. Entscheiden sich alle Kassen für dieselbe „Kulanz“, so zahlen am Ende die regulären Patienten die mutmaßliche Alternativtherapie. Anstößig ist daran eigentlich nur die propagandistische Selbstpositionierung des Produkts. Es stimmt nicht, dass es das Gegenprodukt zu den Medikamenten der Pharma-Lobby ist. Die Homöopathie ist das Projekt eben einer Pharma-Lobby – und zwar ein Produkt schamloser Preisgestaltung, die sich im Geruch der Alternative finanziert.

Der Kampf um die Opferrollen

Wir stehen in den modernen „westlichen“ Gesellschaften – aus der Sicht des Historikers grob fahrlässig – für den Mythos ein, dass die Wahrheit immer zuerst unterdrückt wurde. Das Martyrium des von der Welt verkannten Genies ist eine Ausgestaltung dieses Mythos, vor allem ist sie das Angebot einer angenehm billig daherkommenden Bestätigung der eigenen Position im Moment ihres Scheiterns. Man wird verlacht von einer Masse, die am Ende noch Lügen gestraft wird.

Attraktiv wird die Opferrolle in der Konkurrenz, gegen die sie in modernen, historisch verantwortlich auftretenden Zivilgesellschaften antritt, die sich explizit der Widergutmachung, dem Opferschutz und der Solidarität verschreibt. Apart wird diese Konkurrenz, wenn in ihr ganze Opfergruppen aus ihren Positionen zu drängen sind. Gelingt es, die Bilder von KZ-Leichenbergen als Retuschen von Bildern alliierter Kriegsgräuel zu „entlarven“, produziert vom „Weltjudentum“, um mit der „Auschwitz-Lüge“ in die Opferrolle zu gelangen – dann wird im selben Moment eine ganze Nation der Täter zum eigentlichen Opfer. Es ist ebenso apart, wenn der CO2-Ausstoß durch Flugzeuge unser geringstes Problem sein sollte – gegenüber dem weitaus größeren einer Vergiftung durch geheime Chemikalien, die überall dort ausgesprüht werden, wo wir am Himmel „Kondensstreifen“ sehen. Wir werden im selben Moment von Tätern zu Opfern, die sich zum Austrag dieser Gifte auf all ihren unschuldigen Urlaubsreisen noch instrumentalisieren lassen.

An die Opferrolle ist das Recht auf Inaktivität gebunden – jedoch nicht minder eine Verpflichtung, den sogenannten Rechtstaat endlich zu überwinden zugunsten eines Regimes, das weit härter durchgreifen wird als jedes zuvor.

Es gibt keine Maßnahme, die die erreicht, die die Macht haben: Fluggesellschaften weltweit, Flugzeugbauer, Kerosinproduzenten, die Regierungen aller Staaten. Die gegenwärtige Politik ist an dieser Stelle der Feind: Sie verhinderte nicht, dass wir Opfer werden, sie gestattet es und verheimlicht es. Um das gewaltsame Durchgreifen werden die Wähler populistischer Regime regulär betrogen. Die, die sie in die entscheidenden Positionen hieven, werden dort unmittelbar von der Macht korrumpiert oder ausgebremst. Im brisanteren Fall schaffen sie es, Säuberungen durchzuführen, Schauprozesse, bei denen sicherzustellen ist, dass die, die uns manipulierten, kein weiteres Mal dazu das Wort erhalten.

Das undemokratische Herz der demokratischen Gesellschaften

Zur Intelligenz der Verschwörungstheorien gehört, dass sie an der entscheidenden Stelle Recht haben: Man kann in unseren modernen „freien“ Gesellschaften durchaus nicht alles ohne Konsequenzen sagen. Noch bevor hier das Rechtssystem greift, hat man die organisierte Political Correctness gegen sich. In den Wissenschaften würde kaltgestellt, wer es dort wagen sollte, hinter der gegenwärtigen Politik auch nur die Illuminaten zu wittern. Unsere Gesellschaften sind in ihrem heimlichen Zentrum dezidiert undemokratisch organisiert.

Das ist durchaus keine neue Bemerkung. Süffisant führte Nicolaus Hieronymus Gundling auf dem Höhepunkt der großen Krise der „respublica literaria“, der „Republik der Gelehrsamkeit“ zu Beginn des 18. Jahrhunderts, deren vorgeblichen „Republikanismus“ vor. Die Gelehrten hatten zwei Jahrhunderte zuvor zwar mit der Monarchie gebrochen, mit der der scholastische Lehrbetrieb aus Rom gelenkt wurde. Eine Demokratie hatten sie jedoch durchaus nicht eingerichtet. Ihre Verfassung müsse man, so Gundling in seiner Einleitung in die Historia Literaria, die Wissenschaftsgeschichte, am ehesten für „irregulär“ und „monströs“ erachten. In der Demokratie wird abgestimmt und jeder muss sich jederzeit der Masse beugen – in den Wissenschaften aber beharrt jeder darauf, mit seiner Sicht richtig zu liegen.

Wie Wissenschaft da überhaupt möglich sei? Die naive Antwort, die bis heute das Netz beherrscht, ist einfach: In den Wissenschaften geht es um die Wahrheit. Jede Aussage wird hier getestet, bevor sie für wahr anerkannt wird. Gundling hält sich mit dieser Option keine Sekunde auf. Die Wahrheit tritt nicht in Person ein, wenn der Wissenschaftler seine Aussage getätigt hat. Wir behaupten, Recht zu haben und überlassen das Urteil der Geschichte, und das wäre noch zumutbar, wenn diese Geschichte eine unbekannte Größe wäre. Sie wird indes, was die Wissenschaften anbetrifft, seit etwa 1500 eben von diesen selbst geschrieben. Sie ist am ehesten die Arbeit eines Kartells, von den Wissenschaftlern selbst unterhalten, „damit sie Gelegenheit hätten, sich wegen ihrer sonderbahren Thaten, für Andern, zu erheben, und Die, so ihnen zuwider wären, zu unterdrücken.“1

Eine interessantere Stellung konnten die Wissenschaften unter diesem Zynismus vorläufig nicht einnehmen. Sie waren das Feld der gelehrten Meinungen, die sich von den übrigen Meinungen allenfalls durch mehr „Erudition“ und ein „feineres Judicium“ abhoben, doch oft genug nur mit mehr „Charlatanerie“ punkteten.

Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich die Lage. In den Wissenschaften endete nun die Ära der Meinungen. Sie blieben dem Journalismus als dem Meinungsführer in den sich nun rapide demokratisierenden Gesellschaften überlassen. Die Wissenschaften selbst setzten dagegen in einem theoretical turn2 nun auf einen entpersönlichten Diskurs.

Man hört die Frage regelmäßig in Anfängerseminaren der heutigen Geisteswissenschaften: Was denn an den „wissenschaftlichen“ Meinungen wahrer sein solle als an den individuellen. Die Antwort ist einfach: Die wissenschaftliche Diskussion gilt nicht länger der Forschermeinung; sie dreht sich um theoretisch unabweisbare Interpretationen. Die individuelle Meinung kann wohl im Einzelfall einmal zum selben Ergebnis kommen, doch verlangt sie an dieser Stelle weitaus weniger als die wissenschaftliche Position: Sie ist zufrieden mit dem Schutz, den die demokratische Gesellschaft der „ganz persönlichen“, „ganz unmaßgeblichen“ eigenen Meinung gewährt. Die persönliche Selbstrelativierung der Meinung fällt in den Wissenschaften weg, genauso wie die Schutzbehauptung, die eigene Sicht sei aber doch „ganz normal“. Die theoretisch unabweisbare Interpretation der Faktenlage kann alle Individuen vollendet verstören. Die Wissenschaften kümmert es nicht, ob irgendjemand persönlich den gebogenen Raum Einsteins für sich annehmen will. Ihre Geltung wird durch eine kollektive Bestimmung der Prämissen begrenzt, die gültig sein müssen, wenn diese Interpretation gelten soll. Die Wahrheit gerät hier aus dem Blick zugunsten eines Blicks auf das, was mit der jeweiligen Interpretation in den engen Grenzen ihrer Gültigkeit berechenbar wird.

Die Wissenschaften sind nicht demokratisch, doch gehen sie gerade damit eine Symbiose mit den modernen Demokratien ein. Die Gesellschaften der Moderne verschreiben sich geschlossen der Demokratie – und können das riskieren, da sie dabei auf ein gleichzeitiges Regime der Relativierung aller auch nur denkbaren Positionen vertrauen können. Es ist diese auf der Ebene des Wahlvolks die Relativierung, die jeder zuvorkommend anbietet, der darauf besteht, „persönlich“, „für sich“ das eben so sehen zu wollen – er erhält dieses Recht und wird mit ihm als einzelne Stimme marginalisiert. Mächtiger scheinen die, die „die ganz normale Sicht“ vertreten wollen, doch das aber müssen sie nun erst einmal beweisen im demokratischen Diskurs und gegenüber den Wissenschaften, die auf das Normale überaus skeptisch sehen.

Während sich in der breiten Öffentlichkeit an dieser Stelle alle Positionen relativieren und dem demokratischen Prozess unterordnen, verabschieden sich die tragfähigeren, personenunabhängigen Perspektiven aus der Demokratie. Sie haften nicht länger an Individuen, sie gelten im wissenschaftlichen Austausch unter den dortigen theoretischen Relativierungen. Das ist am Ende das spannende Arrangement, unter dem der moderne Nationalstaat die Wissenschaften in den Schulunterricht schickt, mit der Aufgabe, dort das Individuum bilden. Anstößig wäre dieses Arrangement, wenn es auf die Erniedrigung des Volkes drängte. Ganz im Gegenteil geht es mit ihm jedoch gerade darum, das Volk zu bilden, es an die Demokratie heranzuführen wie an die Aufgaben der Forschung. Das Scheitern, das die moderne Leistungsgesellschaft an dieser Stelle riskiert, entspannt sie: Wo die Menschen eben noch Zutritt haben wollten zu den Parteien, den Universitäten, den prestigeträchtigeren Berufen, sind die Hebel nun umgelegt: Das System bettelt um Interesse, es verausgabt sich dabei, Menschen für die Politik, die Wissenschaften, den Aufstieg zu gewinnen. Desinteresse ist die neue Gefahr, Desinteresse, wenn nicht die Beleidigung der Vernunft durch Bereitschaft, abstruseste Vorstellungen gegen alles bessere Wissen zu unterstützen.

Warum kein verharmlosendes Plädoyer?

Die Vertreter der großen und der vielen kleinen Verschwörungstheorien haben Recht, wenn sie behaupten, dass in den Wissenschaften durchaus nicht alles sagbar ist. Sie haben Recht, wenn sie im selben Atemzug demonstrieren, dass in den Wissenschaften am wenigsten Demokratie herrscht. Sie haben Recht, wenn sie jeden verhöhnen, der behauptet, in den Wissenschaften siege die Wahrheit. Wir führen in den Wissenschaften allenfalls eine laufend ergebnisoffen gehaltene Debatte – und genau hier wollen die Verschwörungstheorien als Mitbewerber an Bord sein.

Dass die Außenseitersicht die Sicht sei, die sich schon immer in den Wissenschaften durchsetzte, ist ein Mythos wissenschaftlicher Märtyrergeschichte, den die Verschwörungstheorien gerne für sich übernehmen. Für die Wissenschaften ist die Außenseitersicht in ihrer großen Masse beklemmender Alltag – die fixe Idee all der Studenten, die hier nur mal eben „die eigene, subjektive, doch eben darum gerechtfertigte Sicht“ von sich geben wollen. Die Wissenschaften sind in den Bildungssystemen mit nichts so sehr befasst wie damit, solche Individualsichten als genau das, Individualsichten, zu relativieren und im Einzelfall zu würdigen, wenn darin wenigstens eine Kunst aufscheint.

Durchaus zutreffend erfassen die Vertreter der Verschwörungstheorien, dass die Wissenschaften ihnen gegenüber ein Kartell bilden. Sie bilden dieses Kartell letztlich gegenüber allen Individuen mit ihren vielen Ansichten. Hier liegen für die Wissenschaften gerade einmal medizinische, soziologische oder, geht es um einen herausragenden Künstler oder die verwirrende Normalität anderer Zeiten, geisteswissenschaftliche Forschungsgegenstände. Um das Kartell zu brechen, müssten die Verschwörungstheorien sich wissensgeschichtlich und wissenschaftsintern positionieren, und das tun sie nicht.

Eine alte Konfrontationslinie scheint ausgedient zu haben – die zwischen links und rechts. Die aktuelle könnte die ehrlichere sein. Mit ihr ist klarer erfasst, dass in den modernen Gesellschaften die Bildungssysteme die Bevölkerungen auseinanderdividieren. Die linke Bildungselite erweist sich dabei mit ihrem Angebot, alle in einem Akt der kritischen Aufklärung zu bilden, als verlogener als die rechte, die im Interesse der Industrie, durchaus ehrlich einen größeren Output wissenschaftlich gebildeter Fachkräfte fordert.

Nicht ganz neu ist die Verachtung, die aus den „bildungsfernen“ Schichten plötzlich der Bildung entgegenschlägt. Neu, doch auch dies ist nicht ganz neu, ist, dass sich diese Bewegungen in der Lage zeigen, die Wissenschaften auszuschalten. Es genügt, demokratisch an die Macht zu kommen.

Es ist banal, festzustellen, dass die Social Media hier Kontrollmechanismen außer Kraft setzen. Auf Facebook ist der Wissenschaftler wenig mehr als ein Individuum, das der Masse unterliegt. Das Problem ist an dieser Stelle, dass die Wissenschaften selbst keine alternativen Plattformen entwickelten. Selbst die allgemeine Enzyklopädie überließen sie Pseudonymen, die allerdings sehr schnell begriffen, dass sie nun selbst das Spiel der Wissenschaften – es zitierend – spielen mussten, wenn sie den Ansturm der demokratischen Massen und Meinungen überleben wollten.

Verharmlost geurteilt, werden wir darauf warten können, dass Facebook massive Relativierungen einführt. Das Unternehmen tut das, wenn es seine Benutzer dazu anhält, anstößigere Meinungen doch bevorzugt in geschlossenen Gruppen zu verkünden. Die Relativierung der Nutzer liegt im Interesse der global agierenden Firma, das erst einmal insgesamt als Schmuddelecke relativiert, unmittelbar den Raum für Alternativen schaffen wird. Die Verharmlosung hat gegenüber jedem Schreckensgemälde dabei den Vorteil, dass mit ihr die Interventionsmöglichkeiten aufscheinen.

Anstößig will es im Moment scheinen, die Demokratie zu relativieren. Die Gegenoption ist jedoch nicht die Forderung einer Herrschaft der Elite. Das intelligentere Plädoyer wird zugunsten von Gesellschaften eines breiteren Konsenses der Bürgerrechte zu führen sein. Als Bürger sollten wir geschützte Plattformen der Information verlangen – die Populisten drängen auf deren Abschaffung. Sie sprechen von „Staatsfunk“, wo Medien zu schützen sind, die die Breite der gesellschaftsweiten Sicht zulassen und darum von der Breite der Gesellschaft unterhalten und geschützt werden müssen. Als Bürger sollten wir an selber Stelle die Wissenschaften als undemokratischen Debattenraum verteidigen. Zu bewahren ist hier ein Debattenraum, in dem im Bereich der theoretischen Erwägung alles denkbar wird, tragbar, da in ihm alle letzten Antworten der Zukunft überlassen bleiben. Es ist dies die Offenheit, die die populistischen Regime gerne unterminieren würden.

Interessant ist das komplexere Verständnis unserer Demokratien, da wir verstehen müssen, warum „wir“ zuletzt laufend scheiterten, wenn wir anderen Nationen die Demokratie brachten. Die Idee, dass der Rest der Welt noch nicht reif ist für die Demokratie, schmeichelt, doch verdeckt sie, dass wir letztlich die größeren Räume garantierter Rechte genauso verweigern wie kollektiv und transparent gestaltete offene globale Informationsressourcen. Das Dilemma zeigt sich akut an der landläufigen Vorstellung, dass die Europäische Union nur durch eine radikale Demokratisierung zu retten sei. Es besteht gar kein Grund zur Annahme, dass in dieser EU nicht schnell die Zerschlagung Brüssels die Wahlkämpfe bestimmen würde. Die USA werden damit ihren lustvollen Phantasien der Zerschlagung Washingtons die Muster liefern.

Populisten sind tatsächlich Demokraten und dieser Feststellung sollten wir erst einmal mit einem Schulterzucken begegnen können.

___________________________

[1] „Nun haben die Gelehrten auch gesucht, eine Republic anzurichten; Damit sie Gelegenheit hätten, sich, wegen ihrer sonderbahren Thaten, für Andern, zu erheben, und Die, so ihnen zuwieder wären, zu unterdrücken. Die Forma dieser Republic war, zu Zeiten des regierenden Pabstthums, Monarchica; Denn da muste Alles, nach des Pabsts und derer Pfaffen Willen, gehen. Nunmehro aber kommt sie zu einem Systemati Foedaratorum am nächsten. Oder sie sieht vielmehr gar einer Monstrosa, oder Irregulari, gleich. Denn eine Aristocratie kann sie, um deswillen, nicht seyn, weil ein Jeder, unter denen Gelehrten, der Beste seyn will. Noch weniger aber darf man sie eine Democratie nennen; Allermassen die Gelehrten nicht Populus heissen wollen. Und solchergestalt müssen denn billig ihre res gesta, d. i. ihre Bücher, ihre Intentiones, ihre Genie, ihre Temperamente und wie die Gelehrsamkeit, bald hier, bald da, entweder zu- oder auch wieder abgenommen, aufgezeichnet, und erzehlet, werden.“ Nicolaus Hieronymus Gundling, Vollständige Historie der Gelahrheit. Frankfurt a.M./Leipzig 1734–1736, 1. Theil, Fußnote a, 1–2.

[2] Ich brachte das Wort vom „theoretical turn um 1750“ in zwei Aufsätzen in die weitere Diskussion: „Verlagerte Problemhorizonte und produktive Problemlösungen. Alternativen zur Epochengeschichte“, in: Danil Fulda und Jörn Steigerwald (eds.), Um 1700: Zwischen Öffnung und Schließung. Um 1700 als Epochenschwelle zwischen Öffnung und neuer Schließung (Berlin/ Boston, 2016), S. 46–69 und „Von der Respublica Literaria zum Literaturstaat? Überlegungen zur Konstitution des Literarischen“, in: Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte, Bd. 26 (München, 2015), S. 291–330.

Koordination der ![]() Gothaer Illuminaten-Enzyklopädie Online

Gothaer Illuminaten-Enzyklopädie Online

Autorschaft verschiedenster größerer und kleinerer (zum Teil heute nicht mehr wiederzuerkennender) Artikel in der deutschen Wikipedia, unter anderem ![]() Aufklärung,

Aufklärung, ![]() Erkenntnistheorie,

Erkenntnistheorie, ![]() Münchner Buchhandel 1500–1850,

Münchner Buchhandel 1500–1850,![]() Literatur,

Literatur, ![]() Roman.

Roman.

Mischform eines html-basierten und ein Wiki integrierenden Projektes. Größtes herausgeberisches Projekt darin: ![]() The Marteau Early 18th-Century Currency Converter. A Platform of Research in Economic History.

The Marteau Early 18th-Century Currency Converter. A Platform of Research in Economic History.

Html-basierte Ressource rund um den ![]() Prozess gegen Mathias Lackas und Mittäter (1943-1945)

Prozess gegen Mathias Lackas und Mittäter (1943-1945)

Aktuell: Aufbau einer Kooperation zwischen der Universität Erfurt mit dem Wikidata Projekt – Projektblog: ![]() https://blog.factgrid.de/

https://blog.factgrid.de/

Olaf Simons zur „monströsen“ Verfassung der Wissenschaften in postfaktischer Zeit

Der Literaturwissenschaftler Olaf Simons unterrichtete unter anderem an den Universitäten in München und Oldenburg. Seit 2010 arbeitet er am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, zuletzt im DFG-Projekt ![]() Illuminatenaufsätze im Kontext der Spätaufklärung, derzeit in einem Projekt zu den Wissenschaften um 1800. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kommunikations- und Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit, deutsche Verlagsgeschichten sowie die Geschichte des europäischen Romans. 2001 erschien seine Dissertation, das Standardwerk

Illuminatenaufsätze im Kontext der Spätaufklärung, derzeit in einem Projekt zu den Wissenschaften um 1800. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Kommunikations- und Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit, deutsche Verlagsgeschichten sowie die Geschichte des europäischen Romans. 2001 erschien seine Dissertation, das Standardwerk ![]() Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde, eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots im frühen 18. Jahrhundert. Im folgenden Essay beschäftigt er sich mit der Rolle der Wissenschaften in Zeiten der alternative facts. Über das paradoxe Phänomen postfaktischer Aufklärung.

Marteaus Europa oder Der Roman, bevor er Literatur wurde, eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots im frühen 18. Jahrhundert. Im folgenden Essay beschäftigt er sich mit der Rolle der Wissenschaften in Zeiten der alternative facts. Über das paradoxe Phänomen postfaktischer Aufklärung.

*

Und plötzlich sind links und rechts keine brauchbaren Verortungen mehr

Die Parteien, die sich bislang als das soziale Gewissen, der Anwalt des kleinen Mannes, als links und damit als fortschrittlich definierten, finden sich soeben in der merkwürdigsten Isolation wieder. Die Grünen machen sich lächerlich, wenn sie vom Sterben der Bienen berichten und vor dem Klimawandel warnen. Der SPD glaubt niemand ihre Rhetorik der Gerechtigkeit, sie ist wie die CDU eine Partei der Industrie. Die CDU bietet seit einigen Jahren dieselben Perspektiven wie die bislang linken Rivalen, indes unaufgeregter und damit verwirrenderweise attraktiver. Rechtspopulisten bestimmen den Erdrutsch, in dem sie plötzlich die neue Front gegenüber den Eliten bilden. Zur großen Überraschung der Linken und Grünen stehen dabei gerade sie plötzlich im Lager der Eliten.

Selbstkritik ist in der Linken und der ihr nahen ökologischen Bewegung bis zur Selbstzerstörung virulent: Vielleicht hat man es tatsächlich nicht mehr für nötig befunden, für diese Klientel Politik zu machen. Ehrlich wäre es, zuzugeben, dass man von ihr enttäuscht ist – seit langem; seit 1968/69, da sie zur Springer Presse hielt, statt zu den Studenten, und zuvor schon 1933/34, da sie die Sozialdemokratie, doch nicht nur diese, auch die moderne Kunst und die gesamte Avantgarde Hitler ans Messer lieferte. Nun wählt sie eben Köpfe wie Trump und Nigel Farage, die die Zerschlagung von 60 Jahren globalen Zusammenwachsens fordern. Wladimir Putin ist der Held der neuen Massen, Russland Präsident, der Oppositionsführer als Kriminelle greifbar macht und wegsperrt und Minderheiten zur Jagd freigibt.

Den „Wutbürgern“, die in den USA, in Großbritannien, in Polen, Ungarn und der Türkei zuletzt neue Regime installierten, stehen die Eliten fassungslos gegenüber. Von „abgehängten Opfern der Globalisierung“ wird da gesprochen; von „Nazis in Nadelstreifen“ sprach man anfänglich, bevor man die ersten Bilder 2015 im öffentlich rechtlichen Fernsehen sah. Hier treten Bürger auf, die nicht in Duisburg Marxloh leben wollen und die begreifen, dass sie nicht festlegen können, wie sich ihre Umgebung entwickelt. Soll Flüchtlingszuwanderung wirklich „alternativlos“ sein? Die benachbarten ehemaligen Ostblockstaaten machen vor, dass es auch ganz anders geht – ganz demokratisch.

Paradox ist an der aktuellen Debatte vor allem die Behauptung, dass all dies nicht mehr öffentlich gesagt werden könne. Die Kamera hält in den Systemmedien drauf mit der Distanz, wie auf ein böses Tier. Es ist dies die Distanz, die ihr entgegengebracht wird (und versehentlich ist gleich der erste Demonstrant ein Journalist incognito, der versucht, sich hier unter das Volk zu mischen):

In den „Social Media“ kann man mit dem neuen Mob unmittelbar ins Gespräch kommen, mit Menschen, die empört von sich weisen, Rassisten zu sein, dann aber anmerken wollen, dass sie nicht finden, dass Weiße und Schwarze gemeinsame Kinder kriegen sollten.

Verschwörungstheorien durchweben den Diskurs im Internet – Gedankengebäude, die noch vor zehn Jahren vornehmlich als pathologische Dispositionen diskutiert wurden. Gleichzeitig verschwimmen hier die Grenzen. Wenn 40 Prozent aller Deutschen auf Homöopathie als „alternative Medizin“ setzen, so ist dies besonders ein Phänomen gut situierter bürgerlicher Kreise und „kritischer Konsumenten“. Doch steht auf der Rückseite der Medaille nicht minder der Verdacht, dass uns die Schulmedizin kollektiv krank macht, und der ist strukturell nicht weit entfernt von der Möglichkeit, eines „Zweifels an allem“: daran etwa, dass je ein Mensch den Mond erreichte oder daran, dass die Anschläge vom 11. September 2001 tatsächlich von islamistischen Tätern verübt wurden. 42 Prozent der US-Amerikaner halten es für möglich, dass die Erde vor 6.000 Jahren geschaffen wurde – das sind im selben Moment 42 Prozent, die es für möglich halten, dass wir auch in allen anderen Fragen von den Wissenschaften belogen werden. Die USA stiegen unter eben dieser Prämisse soeben aus den globalen Klimaverträgen aus. Das aktuelle Parteiprogramm der AfD verweist in der neuen Allianz darauf, dass der erhöhte CO2-Ausstoß allenfalls für das Pflanzenwachstum förderlich sei. Man zögerte auf dem Programmparteitag im selben Zusammenhang, die Gleichbehandlung aller alternativen Heilmethoden in den Gesundheitssystemen zu fordern. Noch sei die deutsche Bevölkerung nicht reif für die Wahrheit.

Der Schulterschluss, der vermeintlich irrationalen Strömungen

Überrascht wurde das Establishment des Westens von der puren Möglichkeit, dass sich all die verschiedenen Gruppen von linksbürgerlichen Homöopathieanhängern bis zu rechtnationalen Russlanddeutschen verbünden könnten. In Deutschland vollzog sich dieser Schulterschluss 2013 und 2014 auf den „Mahnwachen für den Frieden“, auf denen sich anfangs noch die alten „Alternativen“ einstellten, die zu Beginn der 1980er Jahren bereits gegen den Nato-Doppelbeschluss und später dann gegen die US-Interventionen im Irak und in Afghanistan mobilisierten. Eigenartige Fragen brandeten gegen sie auf, die im alten Rechts/Links-Schema nicht mehr aufgingen: Die Annexion der Krim musste für die klassische Linke ein so krimineller Akt wie die militärische Infiltration der Ostukraine durch Russland sein. Die Veranstalter der neuen Mahnwachen konsumierten dagegen bevorzugt Russlands Propaganda und wetterten gegen die EU – in den spektakuläreren Exzessen als den verlängerten Arm des Weltjudentums. Impfgegner, Chemtrailer und 9/11-Truther tauchten auf den Veranstaltungen auf und vereinigten sich unter dem Verdacht, dass wir schon lange belogen werden – von der Pharma-Lobby, von geheimen Mächten hinter den sichtbaren, von den Illuminaten, wenn nicht den Annunaki.

Mit der Wende 2014/15 rückte die Flüchtlingspolitik in den Fokus. Im September 2015 liefen die Bilder der Menschenströme über die Bildschirme, die nun über den Balkan auf Deutschland zurollten und in einem überraschenden Positionswechsel plötzlich von der CDU, von Angela Merkel persönlich, ins Land gelassen wurden.

Die AfD wurde gekapert und zur neuen treibenden Kraft, angetrieben von einer Folge von Landtagswahlen, mit denen der Run auf die „parlamentarischen Futtertröge“ anging. Die deutsche Öffentlichkeit befand sich dabei in einer vergleichsweise glücklichen Lage. Die Entscheidung Angela Merkels hatte das Land gespalten in eine Mehrheitsgesellschaft, die sich hinter die neue Aufgabe stellte, und eine Minderheitsgesellschaft des Protests. Die Mehrheit konnte gleichzeitig zusehen, was dort geschah, wo der vergleichbare Kristallisationspunkt einer kollektiven Aufgabe und Leistung fehlte. Großbritannien stieg aus dem Euro aus, die politische Kaste demontierte sich dort zugunsten eines Protestes, der seitdem vor allem von Planlosigkeit gezeichnet ist. In den USA siegte Donald Trump nach einem Vorwahlkampf, den er genussvoll als enfant terrible bestritt. Er bleibt seitdem die angekündigte Revolution so sehr schuldig wie jede überraschend konstruktive Politik. Man wartet und fürchtet den Prozess der Amtsenthebung, der, kommt er zu früh, in heillose Verschwörungstheorien und Proteste münden wird.

Was wir seit einem Jahr erleben, ist die konservative Revolution – in Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und unter Deutschlands bislang miteinander verfeindeten nun auf eine eigene Wahl zugehenden Parteien.

Die interessante Frage bleibt, wie es zu diesem Schulterschluss kommen konnte. Was sollten Homöopathie-Anhänger mit Chemtrailern, 9/11-Truthern, Holocaust-Leugnern und Reichsbürgern gemein haben?

Die Analysen des Schriftstellers Max Frisch sind von frappierender Aktualität - heute jährt sich sein Geburtstag zum 106. Mal.

— DlfKultur (@dlfkultur)pic.twitter.com/zL8JyeoIrU

May 15, 2017

Die Aufklärung wechselte im unübersichtlichen Geschehen unvermerkt die Seiten. Das beliebige Max Frisch-Zitat der Emanzipation der Regierten durch Kritikfähigkeit ist heute strategisches Handbuchwissen aus der Werkzeugkiste der alternativen Weltsichten, denen es um eben dasselbe geht: den Regierenden das Regieren durch sich quer stellende Wissensbestände zu erschweren. Die Eliten der westlichen Gesellschaften traf das eigene Kalkül so unerwartet wie die Konstrukte, die sich in ihm bewähren. Sie blieben an der Irrationalisierung und Pathologisierung des bislang in Nischen beheimateten Wissens interessiert und vergaben so weitgehend jede Chance der intelligenteren Positionierung im auf sie zukommenden Konflikt.

Wie können Kreationisten die Evolutionstheorie angreifen, da diese „nur eine Theorie“ ist, und in ihren Schulungsschriften theoretisieren, dass die Beuteltiere wahrscheinlich deshalb geschlossen nach Australien gelangen konnten, da Treibgut nach der Flut die Meere bedeckte? Wie gehen solche ad-hoc-Erklärungen zusammen mit ausgefeilt kritischen Lektüren hochwissenschaftlicher evolutionstheoretischer Darlegungen – und dem Rückbezug auf die Bibel, in der partout nichts von Australien oder Kängurus steht?

Die Intelligenz verschwörungstheoretischer Wissensbestände liegt nicht in ihren Erklärungen – sie entziehen Erklärungen gerade jedem weiteren Zugriff. Sie liegt darin, wirkmächtiges Wissen zu identifizieren, zu nutzen und dabei die Lage einer spezifischen Kundenschicht erfassen und stabilisieren zu können. Die Umwendung der Wissensbestände wird regulär in zwei Produktionsschritten erreicht. Im ersten wird dem angegriffenen Wissen der überhöhte Status einer offiziellen Wahrheit verliehen, die angeblich jeder glauben soll und die mit Machtmitteln durchgesetzt wird. In der Aufblähung kann sodann im zweiten Produktionsschritt die Destruktion beginnen: Als Dogmen sind diese Wissensbestände in der Tat anstößig. Die Ausstattung mit Sollbruchstellen leitet die Diskreditierung ein. Überpräsente Bilder werden dazu revidiert. Muster offenbaren sich, Details über die man scheinbar gezielt hinwegsah und die der Retusche entgingen. Sie müssen zweifeln lassen, ob man all diese Bilder nicht viel zu kritiklos sah. Doch sind die fachlich so versierten Gegenlektüren gerade gebunden an krude Erklärungen.

Die Beleidigung aller Vernunft entfaltet sich in der Handhabung durch den anvisierten Kunden. Das kreationistische Schulungsmaterial ist auf evangelikale Familien ausgerichtet. Die eigenen Kinder aus den staatlichen Schulsystemen zu nehmen und sie daheim zu schulen, wäre die konsequente Entscheidung, sie vor der Manipulation durch den Darwinismus zu bewahren, mit dem der Staat Schule macht. Im öffentlichen Schulsystem steht das Kind dagegen, auf sich gestellt, vor den weiteren taktischen Entscheidungen: Behauptet es, dass (um im Beispiel zu bleiben) die Beuteltiere in den Tagen nach der Flut über Treibgut die Meere überquerten, riskiert es die Demontage von Theorien, die andere formulierten und die es selbst unmöglich verteidigen kann.

Subversiv auf den Schulunterricht und die Ohnmacht des evangelikalen Schülers ausgerichtet: Das Wissen des Kreationismus.

Exponat aus dem Creation Museum in Petersburg, Kentucky. ![]() Quelle

Quelle

Klug ist es beraten, wenn es in dieser Lage sich strikt an die staatlich eingeforderte Wahrheit hält und das Gegenteil denkt. Es lernt im selben Moment, dem Staat zu widerstehen. Wendet der Staat aber das Kind, wird den Eltern klarer, dass es gegen diese Gesellschaft nur eine Option gibt: die Wahl von Politikern, die sich der Rückenstärkung des evangelikalen politischen Spektrums verschreiben. Evangelikale Schulen füllen die Marktlücke in einer Konkurrenz mit dem staatlichen Schulsystem, dessen Lehrer selbst immer versucht sind, diesen Konflikt nicht auf dem Rücken der Kinder auszutragen.

42 Prozent Kreationisten in der US-Bevölkerung erzeugen kein Problem mit ihrem „Wissen“. Man kann sein Auto bequem betanken und davon ausgehen, dass Benzin auch irgendwie in der Flut entstand. Zur Marktmacht werden dieselben 42 Prozent, wenn sie an dieser Stelle kompatible Zweifel annehmen – etwa den Zweifel daran, dass an wissenschaftlichen Behauptungen zum Klimawandel irgendetwas dran ist. Ein Wählerreservoir, das es einer Partei gestattet, aus den bestehenden Klimaabkommen auszusteigen, da mit ihnen Wissenschaft vom Ausland genutzt wurde, um die USA zu schwächen, ist kein lächerlicher Faktor mehr.

Um Unwissen, um eine krankhafte Wahnvorstellung geht es hier dennoch nicht. Es geht hier um das Wissen einer Protestkultur, das interessanter wird, sobald es sich zur Einrichtung spezifischer Allianzen eignet – und hier liegt die zu honorierende Intelligenz.

Unsere westlichen Gesellschaften begegnen diesen Konstrukten durchaus nicht so ablehnend. Unter Deutschlands Krankenkassen wird wenig Zweifel daran bestehen, dass Homöopathie die blanke Behandlung mit Zucker-Placebos ist. Die Techniker-Krankenkasse berechnete die Mehrkosten pro Patient und Jahr auf 600 Euro. Die Medikamente sind um 20 Prozent teurer; die Patienten verzeichnen mehr Krankheitstage. Es lohnt sich dennoch, diese Klientel aufzunehmen, da hier eine einkommensstärkere Kundengruppe in den Blick kommt. Entscheiden sich alle Kassen für dieselbe „Kulanz“, so zahlen am Ende die regulären Patienten die mutmaßliche Alternativtherapie. Anstößig ist daran eigentlich nur die propagandistische Selbstpositionierung des Produkts. Es stimmt nicht, dass es das Gegenprodukt zu den Medikamenten der Pharma-Lobby ist. Die Homöopathie ist das Projekt eben einer Pharma-Lobby – und zwar ein Produkt schamloser Preisgestaltung, die sich im Geruch der Alternative finanziert.

Der Kampf um die Opferrollen

Wir stehen in den modernen „westlichen“ Gesellschaften – aus der Sicht des Historikers grob fahrlässig – für den Mythos ein, dass die Wahrheit immer zuerst unterdrückt wurde. Das Martyrium des von der Welt verkannten Genies ist eine Ausgestaltung dieses Mythos, vor allem ist sie das Angebot einer angenehm billig daherkommenden Bestätigung der eigenen Position im Moment ihres Scheiterns. Man wird verlacht von einer Masse, die am Ende noch Lügen gestraft wird.

Attraktiv wird die Opferrolle in der Konkurrenz, gegen die sie in modernen, historisch verantwortlich auftretenden Zivilgesellschaften antritt, die sich explizit der Widergutmachung, dem Opferschutz und der Solidarität verschreibt. Apart wird diese Konkurrenz, wenn in ihr ganze Opfergruppen aus ihren Positionen zu drängen sind. Gelingt es, die Bilder von KZ-Leichenbergen als Retuschen von Bildern alliierter Kriegsgräuel zu „entlarven“, produziert vom „Weltjudentum“, um mit der „Auschwitz-Lüge“ in die Opferrolle zu gelangen – dann wird im selben Moment eine ganze Nation der Täter zum eigentlichen Opfer. Es ist ebenso apart, wenn der CO2-Ausstoß durch Flugzeuge unser geringstes Problem sein sollte – gegenüber dem weitaus größeren einer Vergiftung durch geheime Chemikalien, die überall dort ausgesprüht werden, wo wir am Himmel „Kondensstreifen“ sehen. Wir werden im selben Moment von Tätern zu Opfern, die sich zum Austrag dieser Gifte auf all ihren unschuldigen Urlaubsreisen noch instrumentalisieren lassen.

An die Opferrolle ist das Recht auf Inaktivität gebunden – jedoch nicht minder eine Verpflichtung, den sogenannten Rechtstaat endlich zu überwinden zugunsten eines Regimes, das weit härter durchgreifen wird als jedes zuvor.

Es gibt keine Maßnahme, die die erreicht, die die Macht haben: Fluggesellschaften weltweit, Flugzeugbauer, Kerosinproduzenten, die Regierungen aller Staaten. Die gegenwärtige Politik ist an dieser Stelle der Feind: Sie verhinderte nicht, dass wir Opfer werden, sie gestattet es und verheimlicht es. Um das gewaltsame Durchgreifen werden die Wähler populistischer Regime regulär betrogen. Die, die sie in die entscheidenden Positionen hieven, werden dort unmittelbar von der Macht korrumpiert oder ausgebremst. Im brisanteren Fall schaffen sie es, Säuberungen durchzuführen, Schauprozesse, bei denen sicherzustellen ist, dass die, die uns manipulierten, kein weiteres Mal dazu das Wort erhalten.

Das undemokratische Herz der demokratischen Gesellschaften

Zur Intelligenz der Verschwörungstheorien gehört, dass sie an der entscheidenden Stelle Recht haben: Man kann in unseren modernen „freien“ Gesellschaften durchaus nicht alles ohne Konsequenzen sagen. Noch bevor hier das Rechtssystem greift, hat man die organisierte Political Correctness gegen sich. In den Wissenschaften würde kaltgestellt, wer es dort wagen sollte, hinter der gegenwärtigen Politik auch nur die Illuminaten zu wittern. Unsere Gesellschaften sind in ihrem heimlichen Zentrum dezidiert undemokratisch organisiert.

Das ist durchaus keine neue Bemerkung. Süffisant führte Nicolaus Hieronymus Gundling auf dem Höhepunkt der großen Krise der „respublica literaria“, der „Republik der Gelehrsamkeit“ zu Beginn des 18. Jahrhunderts, deren vorgeblichen „Republikanismus“ vor. Die Gelehrten hatten zwei Jahrhunderte zuvor zwar mit der Monarchie gebrochen, mit der der scholastische Lehrbetrieb aus Rom gelenkt wurde. Eine Demokratie hatten sie jedoch durchaus nicht eingerichtet. Ihre Verfassung müsse man, so Gundling in seiner Einleitung in die Historia Literaria, die Wissenschaftsgeschichte, am ehesten für „irregulär“ und „monströs“ erachten. In der Demokratie wird abgestimmt und jeder muss sich jederzeit der Masse beugen – in den Wissenschaften aber beharrt jeder darauf, mit seiner Sicht richtig zu liegen.

Wie Wissenschaft da überhaupt möglich sei? Die naive Antwort, die bis heute das Netz beherrscht, ist einfach: In den Wissenschaften geht es um die Wahrheit. Jede Aussage wird hier getestet, bevor sie für wahr anerkannt wird. Gundling hält sich mit dieser Option keine Sekunde auf. Die Wahrheit tritt nicht in Person ein, wenn der Wissenschaftler seine Aussage getätigt hat. Wir behaupten, Recht zu haben und überlassen das Urteil der Geschichte, und das wäre noch zumutbar, wenn diese Geschichte eine unbekannte Größe wäre. Sie wird indes, was die Wissenschaften anbetrifft, seit etwa 1500 eben von diesen selbst geschrieben. Sie ist am ehesten die Arbeit eines Kartells, von den Wissenschaftlern selbst unterhalten, „damit sie Gelegenheit hätten, sich wegen ihrer sonderbahren Thaten, für Andern, zu erheben, und Die, so ihnen zuwider wären, zu unterdrücken.“1

Eine interessantere Stellung konnten die Wissenschaften unter diesem Zynismus vorläufig nicht einnehmen. Sie waren das Feld der gelehrten Meinungen, die sich von den übrigen Meinungen allenfalls durch mehr „Erudition“ und ein „feineres Judicium“ abhoben, doch oft genug nur mit mehr „Charlatanerie“ punkteten.

Mitte des 18. Jahrhunderts änderte sich die Lage. In den Wissenschaften endete nun die Ära der Meinungen. Sie blieben dem Journalismus als dem Meinungsführer in den sich nun rapide demokratisierenden Gesellschaften überlassen. Die Wissenschaften selbst setzten dagegen in einem theoretical turn2 nun auf einen entpersönlichten Diskurs.

Man hört die Frage regelmäßig in Anfängerseminaren der heutigen Geisteswissenschaften: Was denn an den „wissenschaftlichen“ Meinungen wahrer sein solle als an den individuellen. Die Antwort ist einfach: Die wissenschaftliche Diskussion gilt nicht länger der Forschermeinung; sie dreht sich um theoretisch unabweisbare Interpretationen. Die individuelle Meinung kann wohl im Einzelfall einmal zum selben Ergebnis kommen, doch verlangt sie an dieser Stelle weitaus weniger als die wissenschaftliche Position: Sie ist zufrieden mit dem Schutz, den die demokratische Gesellschaft der „ganz persönlichen“, „ganz unmaßgeblichen“ eigenen Meinung gewährt. Die persönliche Selbstrelativierung der Meinung fällt in den Wissenschaften weg, genauso wie die Schutzbehauptung, die eigene Sicht sei aber doch „ganz normal“. Die theoretisch unabweisbare Interpretation der Faktenlage kann alle Individuen vollendet verstören. Die Wissenschaften kümmert es nicht, ob irgendjemand persönlich den gebogenen Raum Einsteins für sich annehmen will. Ihre Geltung wird durch eine kollektive Bestimmung der Prämissen begrenzt, die gültig sein müssen, wenn diese Interpretation gelten soll. Die Wahrheit gerät hier aus dem Blick zugunsten eines Blicks auf das, was mit der jeweiligen Interpretation in den engen Grenzen ihrer Gültigkeit berechenbar wird.

Die Wissenschaften sind nicht demokratisch, doch gehen sie gerade damit eine Symbiose mit den modernen Demokratien ein. Die Gesellschaften der Moderne verschreiben sich geschlossen der Demokratie – und können das riskieren, da sie dabei auf ein gleichzeitiges Regime der Relativierung aller auch nur denkbaren Positionen vertrauen können. Es ist diese auf der Ebene des Wahlvolks die Relativierung, die jeder zuvorkommend anbietet, der darauf besteht, „persönlich“, „für sich“ das eben so sehen zu wollen – er erhält dieses Recht und wird mit ihm als einzelne Stimme marginalisiert. Mächtiger scheinen die, die „die ganz normale Sicht“ vertreten wollen, doch das aber müssen sie nun erst einmal beweisen im demokratischen Diskurs und gegenüber den Wissenschaften, die auf das Normale überaus skeptisch sehen.

Während sich in der breiten Öffentlichkeit an dieser Stelle alle Positionen relativieren und dem demokratischen Prozess unterordnen, verabschieden sich die tragfähigeren, personenunabhängigen Perspektiven aus der Demokratie. Sie haften nicht länger an Individuen, sie gelten im wissenschaftlichen Austausch unter den dortigen theoretischen Relativierungen. Das ist am Ende das spannende Arrangement, unter dem der moderne Nationalstaat die Wissenschaften in den Schulunterricht schickt, mit der Aufgabe, dort das Individuum bilden. Anstößig wäre dieses Arrangement, wenn es auf die Erniedrigung des Volkes drängte. Ganz im Gegenteil geht es mit ihm jedoch gerade darum, das Volk zu bilden, es an die Demokratie heranzuführen wie an die Aufgaben der Forschung. Das Scheitern, das die moderne Leistungsgesellschaft an dieser Stelle riskiert, entspannt sie: Wo die Menschen eben noch Zutritt haben wollten zu den Parteien, den Universitäten, den prestigeträchtigeren Berufen, sind die Hebel nun umgelegt: Das System bettelt um Interesse, es verausgabt sich dabei, Menschen für die Politik, die Wissenschaften, den Aufstieg zu gewinnen. Desinteresse ist die neue Gefahr, Desinteresse, wenn nicht die Beleidigung der Vernunft durch Bereitschaft, abstruseste Vorstellungen gegen alles bessere Wissen zu unterstützen.

Warum kein verharmlosendes Plädoyer?

Die Vertreter der großen und der vielen kleinen Verschwörungstheorien haben Recht, wenn sie behaupten, dass in den Wissenschaften durchaus nicht alles sagbar ist. Sie haben Recht, wenn sie im selben Atemzug demonstrieren, dass in den Wissenschaften am wenigsten Demokratie herrscht. Sie haben Recht, wenn sie jeden verhöhnen, der behauptet, in den Wissenschaften siege die Wahrheit. Wir führen in den Wissenschaften allenfalls eine laufend ergebnisoffen gehaltene Debatte – und genau hier wollen die Verschwörungstheorien als Mitbewerber an Bord sein.

Dass die Außenseitersicht die Sicht sei, die sich schon immer in den Wissenschaften durchsetzte, ist ein Mythos wissenschaftlicher Märtyrergeschichte, den die Verschwörungstheorien gerne für sich übernehmen. Für die Wissenschaften ist die Außenseitersicht in ihrer großen Masse beklemmender Alltag – die fixe Idee all der Studenten, die hier nur mal eben „die eigene, subjektive, doch eben darum gerechtfertigte Sicht“ von sich geben wollen. Die Wissenschaften sind in den Bildungssystemen mit nichts so sehr befasst wie damit, solche Individualsichten als genau das, Individualsichten, zu relativieren und im Einzelfall zu würdigen, wenn darin wenigstens eine Kunst aufscheint.

Durchaus zutreffend erfassen die Vertreter der Verschwörungstheorien, dass die Wissenschaften ihnen gegenüber ein Kartell bilden. Sie bilden dieses Kartell letztlich gegenüber allen Individuen mit ihren vielen Ansichten. Hier liegen für die Wissenschaften gerade einmal medizinische, soziologische oder, geht es um einen herausragenden Künstler oder die verwirrende Normalität anderer Zeiten, geisteswissenschaftliche Forschungsgegenstände. Um das Kartell zu brechen, müssten die Verschwörungstheorien sich wissensgeschichtlich und wissenschaftsintern positionieren, und das tun sie nicht.

Eine alte Konfrontationslinie scheint ausgedient zu haben – die zwischen links und rechts. Die aktuelle könnte die ehrlichere sein. Mit ihr ist klarer erfasst, dass in den modernen Gesellschaften die Bildungssysteme die Bevölkerungen auseinanderdividieren. Die linke Bildungselite erweist sich dabei mit ihrem Angebot, alle in einem Akt der kritischen Aufklärung zu bilden, als verlogener als die rechte, die im Interesse der Industrie, durchaus ehrlich einen größeren Output wissenschaftlich gebildeter Fachkräfte fordert.

Nicht ganz neu ist die Verachtung, die aus den „bildungsfernen“ Schichten plötzlich der Bildung entgegenschlägt. Neu, doch auch dies ist nicht ganz neu, ist, dass sich diese Bewegungen in der Lage zeigen, die Wissenschaften auszuschalten. Es genügt, demokratisch an die Macht zu kommen.

Es ist banal, festzustellen, dass die Social Media hier Kontrollmechanismen außer Kraft setzen. Auf Facebook ist der Wissenschaftler wenig mehr als ein Individuum, das der Masse unterliegt. Das Problem ist an dieser Stelle, dass die Wissenschaften selbst keine alternativen Plattformen entwickelten. Selbst die allgemeine Enzyklopädie überließen sie Pseudonymen, die allerdings sehr schnell begriffen, dass sie nun selbst das Spiel der Wissenschaften – es zitierend – spielen mussten, wenn sie den Ansturm der demokratischen Massen und Meinungen überleben wollten.

Verharmlost geurteilt, werden wir darauf warten können, dass Facebook massive Relativierungen einführt. Das Unternehmen tut das, wenn es seine Benutzer dazu anhält, anstößigere Meinungen doch bevorzugt in geschlossenen Gruppen zu verkünden. Die Relativierung der Nutzer liegt im Interesse der global agierenden Firma, das erst einmal insgesamt als Schmuddelecke relativiert, unmittelbar den Raum für Alternativen schaffen wird. Die Verharmlosung hat gegenüber jedem Schreckensgemälde dabei den Vorteil, dass mit ihr die Interventionsmöglichkeiten aufscheinen.

Anstößig will es im Moment scheinen, die Demokratie zu relativieren. Die Gegenoption ist jedoch nicht die Forderung einer Herrschaft der Elite. Das intelligentere Plädoyer wird zugunsten von Gesellschaften eines breiteren Konsenses der Bürgerrechte zu führen sein. Als Bürger sollten wir geschützte Plattformen der Information verlangen – die Populisten drängen auf deren Abschaffung. Sie sprechen von „Staatsfunk“, wo Medien zu schützen sind, die die Breite der gesellschaftsweiten Sicht zulassen und darum von der Breite der Gesellschaft unterhalten und geschützt werden müssen. Als Bürger sollten wir an selber Stelle die Wissenschaften als undemokratischen Debattenraum verteidigen. Zu bewahren ist hier ein Debattenraum, in dem im Bereich der theoretischen Erwägung alles denkbar wird, tragbar, da in ihm alle letzten Antworten der Zukunft überlassen bleiben. Es ist dies die Offenheit, die die populistischen Regime gerne unterminieren würden.

Interessant ist das komplexere Verständnis unserer Demokratien, da wir verstehen müssen, warum „wir“ zuletzt laufend scheiterten, wenn wir anderen Nationen die Demokratie brachten. Die Idee, dass der Rest der Welt noch nicht reif ist für die Demokratie, schmeichelt, doch verdeckt sie, dass wir letztlich die größeren Räume garantierter Rechte genauso verweigern wie kollektiv und transparent gestaltete offene globale Informationsressourcen. Das Dilemma zeigt sich akut an der landläufigen Vorstellung, dass die Europäische Union nur durch eine radikale Demokratisierung zu retten sei. Es besteht gar kein Grund zur Annahme, dass in dieser EU nicht schnell die Zerschlagung Brüssels die Wahlkämpfe bestimmen würde. Die USA werden damit ihren lustvollen Phantasien der Zerschlagung Washingtons die Muster liefern.

Populisten sind tatsächlich Demokraten und dieser Feststellung sollten wir erst einmal mit einem Schulterzucken begegnen können.

___________________________

[1] „Nun haben die Gelehrten auch gesucht, eine Republic anzurichten; Damit sie Gelegenheit hätten, sich, wegen ihrer sonderbahren Thaten, für Andern, zu erheben, und Die, so ihnen zuwieder wären, zu unterdrücken. Die Forma dieser Republic war, zu Zeiten des regierenden Pabstthums, Monarchica; Denn da muste Alles, nach des Pabsts und derer Pfaffen Willen, gehen. Nunmehro aber kommt sie zu einem Systemati Foedaratorum am nächsten. Oder sie sieht vielmehr gar einer Monstrosa, oder Irregulari, gleich. Denn eine Aristocratie kann sie, um deswillen, nicht seyn, weil ein Jeder, unter denen Gelehrten, der Beste seyn will. Noch weniger aber darf man sie eine Democratie nennen; Allermassen die Gelehrten nicht Populus heissen wollen. Und solchergestalt müssen denn billig ihre res gesta, d. i. ihre Bücher, ihre Intentiones, ihre Genie, ihre Temperamente und wie die Gelehrsamkeit, bald hier, bald da, entweder zu- oder auch wieder abgenommen, aufgezeichnet, und erzehlet, werden.“ Nicolaus Hieronymus Gundling, Vollständige Historie der Gelahrheit. Frankfurt a.M./Leipzig 1734–1736, 1. Theil, Fußnote a, 1–2.

[2] Ich brachte das Wort vom „theoretical turn um 1750“ in zwei Aufsätzen in die weitere Diskussion: „Verlagerte Problemhorizonte und produktive Problemlösungen. Alternativen zur Epochengeschichte“, in: Danil Fulda und Jörn Steigerwald (eds.), Um 1700: Zwischen Öffnung und Schließung. Um 1700 als Epochenschwelle zwischen Öffnung und neuer Schließung (Berlin/ Boston, 2016), S. 46–69 und „Von der Respublica Literaria zum Literaturstaat? Überlegungen zur Konstitution des Literarischen“, in: Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte, Bd. 26 (München, 2015), S. 291–330.

Koordination der ![]() Gothaer Illuminaten-Enzyklopädie Online

Gothaer Illuminaten-Enzyklopädie Online

Autorschaft verschiedenster größerer und kleinerer (zum Teil heute nicht mehr wiederzuerkennender) Artikel in der deutschen Wikipedia, unter anderem ![]() Aufklärung,

Aufklärung, ![]() Erkenntnistheorie,

Erkenntnistheorie, ![]() Münchner Buchhandel 1500–1850,

Münchner Buchhandel 1500–1850,![]() Literatur,

Literatur, ![]() Roman.

Roman.

Mischform eines html-basierten und ein Wiki integrierenden Projektes. Größtes herausgeberisches Projekt darin: ![]() The Marteau Early 18th-Century Currency Converter. A Platform of Research in Economic History.

The Marteau Early 18th-Century Currency Converter. A Platform of Research in Economic History.

Html-basierte Ressource rund um den ![]() Prozess gegen Mathias Lackas und Mittäter (1943-1945)

Prozess gegen Mathias Lackas und Mittäter (1943-1945)

Aktuell: Aufbau einer Kooperation zwischen der Universität Erfurt mit dem Wikidata Projekt – Projektblog: ![]() https://blog.factgrid.de/

https://blog.factgrid.de/