... zu widerstehen. Begegnungen mit dem Lyriker Reiner Kunze (Teil 2)

Vor dem Mittagessen finden wir Zeit, unser Gespräch fortzusetzen. Wir sitzen im Wohnzimmer mit Blick auf die Donau. Elisabeth Kunze kocht für uns und setzt sich zwischendurch dazu. Immer wieder flüstert sie ihrem Mann Worte zu oder hilft ihm bei seinen Erzählungen aus. Ein eingespieltes Team, die beiden.

*

Sie kennen das Leben in einem totalitären System, von der Staatssicherheit überwacht bis in die intimsten Bereiche. Sie und ihre Familie haben darunter gelitten, seelisch wie körperlich. Wie konnten Sie das durchhalten?

REINER KUNZE: Wegzugehen war ja eigentlich nicht möglich. Da mussten schon Konstellationen gegeben sein, die dazu die Bedingungen schufen. Wir haben auch 1976 oder Anfang 1977 nie daran gedacht wegzugehen. Der Gedanke ist uns nicht gekommen. Wir gehörten dorthin, wir waren dort zuhause, dort waren unsere Freunde, dort waren meine Leser.

... und auch Ihre Themen.

KUNZE: Das ist kein Grund nicht wegzugehen. Ein Schriftsteller, dem nicht überall auf der Welt etwas einfällt, den nicht überall etwas so bewegt, dass er anfängt zu schreiben, der ist eigentlich kein wirklicher Schriftsteller. Die Themen waren es nicht. Sondern die Zugehörigkeit, die Gemeinschaft waren es.

Die DDR war Ihre Heimat.

KUNZE: Die Menschen, unter denen ich aufgewachsen bin und mit denen wir zusammengelebt haben, schufen das Gefühl der Heimat. Aber das ist nicht alles. Eine Heimat war und ist vor allem die deutsche Sprache. Ich habe mich in der DDR nie als DDR-Autor gefühlt, sondern immer als ein deutscher Schriftsteller.

Sehr nahe ist Ihnen auch die tschechische Sprache. Sie haben viel aus dem Tschechischen übersetzt und über ihre Frau Zugang zur tschechoslowakischen Literaturszene gefunden. Ihr Freund, der tschechische Dichter Milan Kundera schrieb: „Dichter sein heißt immer bis ans Ende gehen“. Hat er Sie gelehrt, sich frei zu machen von Kompromissen in der Kunst?

KUNZE: Das hat mich die Kunst selbst gelehrt. Die Begegnung mit den tschechischen Autoren führte zu tiefen Freundschaften. Es wurde oft geschrieben, ich käme von der tschechischen Literatur her. Das ist nicht richtig. Ich komme vom deutschen Volkslied her, vielleicht vom Minnesang, von Gryphius, von Matthias Claudius, auch von Brecht. Aber ich habe von der tschechischen Literatur etwas ganz Außerordentliches mitbekommen. Ein Beispiel: Es gibt ein Gedicht in Prosa von Vít Obrtel, es heißt „Schritte hinter dem Gartenzaun.“ Da geht es um einen Mann, der ein bisschen müde geworden ist am Mittag, aber nicht schlafen will, weil er im Garten arbeiten muss und keine Zeit hat. Er legt sich kurz hin und schlummert ein wenig ein, fällt in einen hauchdünnen Schlaf. Und da heißt es in dem Gedicht: „Vielleicht weckt ihn das Rotwerden der Vogelbeeren nicht.“ Als ich das gelesen habe, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es etwas so Zartes geben könnte, das durch das Rotwerden der Vogelbeeren verletzt wird. Und es ist mir bewusst geworden, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Verletzlichkeit auszudrücken. Das habe ich von der tschechischen Poesie gelernt. Und das verdanke ich meiner Frau. Sie hat mir zum Beispiel dieses Gedicht, als ich noch kein Wort Tschechisch konnte, in einem Brief rohübersetzt.

Direkt nach dem Umzug in die BRD schrieben Sie das Gedicht „Auspacken der mitgebrachten Bücher“:

1

Hier dürfen sie existieren

unter ihrem namen

Mandelstam Nadeshda

Solschenizyn

Den undurchsichtigen klebestreifen

von ihren rücken entfernend, entferne ich von meinem

den unsichtbaren sträflingstreifen

2

Hier dürfen sie

existieren

Noch

(aus: auf eigene hoffnung, 1981)

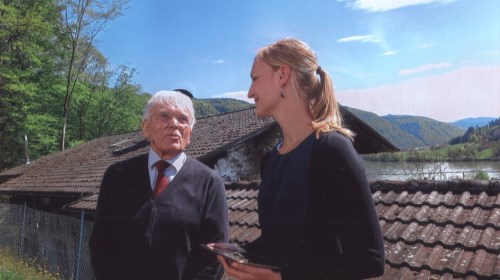

Reiner und Elisabeth Kunze (c) Literaturportal Bayern

Das „Noch“, dieses kleine letzte Wort im letzten Vers des Gedichts, verschiebt die gesamte Bedeutung. Sie haben dieses „Noch“ erst zwei Jahre später ergänzt. Hat Sie die Bundesrepublik Deutschland enttäuscht?

KUNZE: Die Bundesrepublik Deutschland, also die Demokratie, hat uns nicht enttäuscht. Ein Grundgefühl ist uns bis heute geblieben: Hier sind wir freie Menschen. Aber ich habe erfahren müssen, dass es hier genauso ideologisch indoktrinierte Menschen gibt, die einen großen Einfluss ausüben. Ich habe erfahren müssen, dass mir ständig von Menschen erklärt wurde, dass ich das, was ich in der DDR erlebt hatte, gar nicht habe erleben können, denn die DDR sei der bessere deutsche Staat. Von Menschen, die dort nie gelebt hatten. Das hatte zum Teil große Folgen für uns. Es legte sich auch hier ein ziemlicher Schatten über unser Leben.

Sie meinen zum Beispiel Ihre Erlebnisse mit dem westdeutschen Schriftstellerverband?

KUNZE: Wissen Sie, ich bin hier dankbar in den Schriftstellerverband eingetreten. Und dann geht der damalige Vorsitzende Bernd Engelmann in die DDR und erklärt dort den DDR-Bürgern, was sie sich wünschen dürfen und was nicht. Er erklärte denjenigen, die sich durch eine Vereinigung Deutschlands die Wiederherstellung der Grundrechte erhofften, dass das Kriegstreiberei sei. In einem Verband mit so einem Vorsitzenden zu sein, war für mich unmöglich. Also bin ich ausgetreten. Und derartige Erlebnisse gab es viele.

Solche Erlebnisse fließen bei Ihnen in die Dichtung ein. Sie haben geschrieben: „Das Gedicht/ ist der Blindenstock des Dichters/ Mit ihm berührt er die Dinge, um sie zu erkennen.“ Ist Ihre Poetik eine Poetik des Fragens und des Herantastens an die allgemeine Wahrheit?

KUNZE: Ja, das kann man so sagen. Der Dichter ist sowieso nicht derjenige, der die Antworten hat. Der Dichter ist der, der fragt. Das für die Poesie Wesentliche ist aber etwas anderes. Ich erzähle Ihnen ein kleines Erlebnis: Meine Frau und ich, wir gingen mit unserer Tochter, als sie klein war, in einem dunklen Fichtenwald spazieren. Wir kommen an eine Lichtung, die aus einer über und über blühenden Löwenzahnwiese besteht, sonnenüberstrahlt. Die Tochter klopft in die Hände und sagt: „Ach, alles Briefkästen!“ Diese Art zu denken ist das Ur-Öhr, durch das sich alle Poesie in die Welt einfädelt. Leider nekrotisiert dieses schöpferische Bilddenken heute auch schon bei Kindern – durch die Überflutung mit direkten Bildern. Das ist natürlich noch ein naives Bilddenken. Der dichterische Bildeinfall fügt der Welt Vorstellungen von Welt hinzu, die es bis dahin nicht gegeben hat.

Dichten Sie darum so gerne für Kinder?

KUNZE: Für Kinder zu schreiben heißt, sie auf die Tragik des Lebens vorzubereiten, ohne sie traurig zu machen. Das ist das Allerschwerste in meinem Beruf und das Allerschönste zugleich.

Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Stiftung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

KUNZE: Um die Stiftung zukunftsfest zu machen, brauchen wir noch eine entscheidende Aufstockung des Grundvermögens. Wir sind für jede Zuwendung oder Empfehlung, die eine Tür öffnen kann, dankbar. Findet sich eine Mäzenin oder ein Mäzen, sei es eine Person oder eine Institution, würden wir das Ausstellungshaus ihren Namen geben. Die Stiftung würde dann heißen: Reiner und Elisabeth Kunze-Stiftung im „XY-Haus“. Wir hoffen auf Gleichgesinnte, wie wir in der DDR auf Gleichgesinnte gehofft haben.

Zum Abschluss meines Besuches liest Reiner Kunze Gedichte aus dem Gedichtband lindennacht:

Videolesung Reiner Kunze (c) Literaturportal Bayern

Beim Verlassen des Hauses fallen noch einmal die zahlreichen Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt wie Hubert Bienek, Klaus Hirsch, Karel Franta und Sun-Young Kim ins Auge. Sie sind alle schon der Stiftung vermacht. Besonders berührt mich ein Werk von Fritz Koenig ohne Titel, das ein Paar zeigt, aus Packpapier geschnitten, unglaublich klein, filigran und verletzlich. Ich komme nicht umhin, bei dem Paar an die Kunzes zu denken und an den Berg von Arbeit, den sie sich vorgenommen haben. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie für ihr wichtiges Vorhaben Unterstützung und Gleichgesinnte finden.

Fritz Koenig: Ohne Titel (c) Literaturportal Bayern

... zu widerstehen. Begegnungen mit dem Lyriker Reiner Kunze (Teil 2)

Vor dem Mittagessen finden wir Zeit, unser Gespräch fortzusetzen. Wir sitzen im Wohnzimmer mit Blick auf die Donau. Elisabeth Kunze kocht für uns und setzt sich zwischendurch dazu. Immer wieder flüstert sie ihrem Mann Worte zu oder hilft ihm bei seinen Erzählungen aus. Ein eingespieltes Team, die beiden.

*

Sie kennen das Leben in einem totalitären System, von der Staatssicherheit überwacht bis in die intimsten Bereiche. Sie und ihre Familie haben darunter gelitten, seelisch wie körperlich. Wie konnten Sie das durchhalten?

REINER KUNZE: Wegzugehen war ja eigentlich nicht möglich. Da mussten schon Konstellationen gegeben sein, die dazu die Bedingungen schufen. Wir haben auch 1976 oder Anfang 1977 nie daran gedacht wegzugehen. Der Gedanke ist uns nicht gekommen. Wir gehörten dorthin, wir waren dort zuhause, dort waren unsere Freunde, dort waren meine Leser.

... und auch Ihre Themen.

KUNZE: Das ist kein Grund nicht wegzugehen. Ein Schriftsteller, dem nicht überall auf der Welt etwas einfällt, den nicht überall etwas so bewegt, dass er anfängt zu schreiben, der ist eigentlich kein wirklicher Schriftsteller. Die Themen waren es nicht. Sondern die Zugehörigkeit, die Gemeinschaft waren es.

Die DDR war Ihre Heimat.

KUNZE: Die Menschen, unter denen ich aufgewachsen bin und mit denen wir zusammengelebt haben, schufen das Gefühl der Heimat. Aber das ist nicht alles. Eine Heimat war und ist vor allem die deutsche Sprache. Ich habe mich in der DDR nie als DDR-Autor gefühlt, sondern immer als ein deutscher Schriftsteller.

Sehr nahe ist Ihnen auch die tschechische Sprache. Sie haben viel aus dem Tschechischen übersetzt und über ihre Frau Zugang zur tschechoslowakischen Literaturszene gefunden. Ihr Freund, der tschechische Dichter Milan Kundera schrieb: „Dichter sein heißt immer bis ans Ende gehen“. Hat er Sie gelehrt, sich frei zu machen von Kompromissen in der Kunst?

KUNZE: Das hat mich die Kunst selbst gelehrt. Die Begegnung mit den tschechischen Autoren führte zu tiefen Freundschaften. Es wurde oft geschrieben, ich käme von der tschechischen Literatur her. Das ist nicht richtig. Ich komme vom deutschen Volkslied her, vielleicht vom Minnesang, von Gryphius, von Matthias Claudius, auch von Brecht. Aber ich habe von der tschechischen Literatur etwas ganz Außerordentliches mitbekommen. Ein Beispiel: Es gibt ein Gedicht in Prosa von Vít Obrtel, es heißt „Schritte hinter dem Gartenzaun.“ Da geht es um einen Mann, der ein bisschen müde geworden ist am Mittag, aber nicht schlafen will, weil er im Garten arbeiten muss und keine Zeit hat. Er legt sich kurz hin und schlummert ein wenig ein, fällt in einen hauchdünnen Schlaf. Und da heißt es in dem Gedicht: „Vielleicht weckt ihn das Rotwerden der Vogelbeeren nicht.“ Als ich das gelesen habe, ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass es etwas so Zartes geben könnte, das durch das Rotwerden der Vogelbeeren verletzt wird. Und es ist mir bewusst geworden, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Verletzlichkeit auszudrücken. Das habe ich von der tschechischen Poesie gelernt. Und das verdanke ich meiner Frau. Sie hat mir zum Beispiel dieses Gedicht, als ich noch kein Wort Tschechisch konnte, in einem Brief rohübersetzt.

Direkt nach dem Umzug in die BRD schrieben Sie das Gedicht „Auspacken der mitgebrachten Bücher“:

1

Hier dürfen sie existieren

unter ihrem namen

Mandelstam Nadeshda

Solschenizyn

Den undurchsichtigen klebestreifen

von ihren rücken entfernend, entferne ich von meinem

den unsichtbaren sträflingstreifen

2

Hier dürfen sie

existieren

Noch

(aus: auf eigene hoffnung, 1981)

Reiner und Elisabeth Kunze (c) Literaturportal Bayern

Das „Noch“, dieses kleine letzte Wort im letzten Vers des Gedichts, verschiebt die gesamte Bedeutung. Sie haben dieses „Noch“ erst zwei Jahre später ergänzt. Hat Sie die Bundesrepublik Deutschland enttäuscht?

KUNZE: Die Bundesrepublik Deutschland, also die Demokratie, hat uns nicht enttäuscht. Ein Grundgefühl ist uns bis heute geblieben: Hier sind wir freie Menschen. Aber ich habe erfahren müssen, dass es hier genauso ideologisch indoktrinierte Menschen gibt, die einen großen Einfluss ausüben. Ich habe erfahren müssen, dass mir ständig von Menschen erklärt wurde, dass ich das, was ich in der DDR erlebt hatte, gar nicht habe erleben können, denn die DDR sei der bessere deutsche Staat. Von Menschen, die dort nie gelebt hatten. Das hatte zum Teil große Folgen für uns. Es legte sich auch hier ein ziemlicher Schatten über unser Leben.

Sie meinen zum Beispiel Ihre Erlebnisse mit dem westdeutschen Schriftstellerverband?

KUNZE: Wissen Sie, ich bin hier dankbar in den Schriftstellerverband eingetreten. Und dann geht der damalige Vorsitzende Bernd Engelmann in die DDR und erklärt dort den DDR-Bürgern, was sie sich wünschen dürfen und was nicht. Er erklärte denjenigen, die sich durch eine Vereinigung Deutschlands die Wiederherstellung der Grundrechte erhofften, dass das Kriegstreiberei sei. In einem Verband mit so einem Vorsitzenden zu sein, war für mich unmöglich. Also bin ich ausgetreten. Und derartige Erlebnisse gab es viele.

Solche Erlebnisse fließen bei Ihnen in die Dichtung ein. Sie haben geschrieben: „Das Gedicht/ ist der Blindenstock des Dichters/ Mit ihm berührt er die Dinge, um sie zu erkennen.“ Ist Ihre Poetik eine Poetik des Fragens und des Herantastens an die allgemeine Wahrheit?

KUNZE: Ja, das kann man so sagen. Der Dichter ist sowieso nicht derjenige, der die Antworten hat. Der Dichter ist der, der fragt. Das für die Poesie Wesentliche ist aber etwas anderes. Ich erzähle Ihnen ein kleines Erlebnis: Meine Frau und ich, wir gingen mit unserer Tochter, als sie klein war, in einem dunklen Fichtenwald spazieren. Wir kommen an eine Lichtung, die aus einer über und über blühenden Löwenzahnwiese besteht, sonnenüberstrahlt. Die Tochter klopft in die Hände und sagt: „Ach, alles Briefkästen!“ Diese Art zu denken ist das Ur-Öhr, durch das sich alle Poesie in die Welt einfädelt. Leider nekrotisiert dieses schöpferische Bilddenken heute auch schon bei Kindern – durch die Überflutung mit direkten Bildern. Das ist natürlich noch ein naives Bilddenken. Der dichterische Bildeinfall fügt der Welt Vorstellungen von Welt hinzu, die es bis dahin nicht gegeben hat.

Dichten Sie darum so gerne für Kinder?

KUNZE: Für Kinder zu schreiben heißt, sie auf die Tragik des Lebens vorzubereiten, ohne sie traurig zu machen. Das ist das Allerschwerste in meinem Beruf und das Allerschönste zugleich.

Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Stiftung. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

KUNZE: Um die Stiftung zukunftsfest zu machen, brauchen wir noch eine entscheidende Aufstockung des Grundvermögens. Wir sind für jede Zuwendung oder Empfehlung, die eine Tür öffnen kann, dankbar. Findet sich eine Mäzenin oder ein Mäzen, sei es eine Person oder eine Institution, würden wir das Ausstellungshaus ihren Namen geben. Die Stiftung würde dann heißen: Reiner und Elisabeth Kunze-Stiftung im „XY-Haus“. Wir hoffen auf Gleichgesinnte, wie wir in der DDR auf Gleichgesinnte gehofft haben.

Zum Abschluss meines Besuches liest Reiner Kunze Gedichte aus dem Gedichtband lindennacht:

Videolesung Reiner Kunze (c) Literaturportal Bayern

Beim Verlassen des Hauses fallen noch einmal die zahlreichen Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt wie Hubert Bienek, Klaus Hirsch, Karel Franta und Sun-Young Kim ins Auge. Sie sind alle schon der Stiftung vermacht. Besonders berührt mich ein Werk von Fritz Koenig ohne Titel, das ein Paar zeigt, aus Packpapier geschnitten, unglaublich klein, filigran und verletzlich. Ich komme nicht umhin, bei dem Paar an die Kunzes zu denken und an den Berg von Arbeit, den sie sich vorgenommen haben. Man kann ihnen nur wünschen, dass sie für ihr wichtiges Vorhaben Unterstützung und Gleichgesinnte finden.

Fritz Koenig: Ohne Titel (c) Literaturportal Bayern