Kultur trotz Corona: Corona-Blog von Lena Gorelik (7)

Lena Gorelik (* 1981 in Sankt Petersburg) kam 1992 mit ihrer Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie studierte Journalismus und Osteuropastudien in München, wo sie auch heute lebt. Bisher hat die vielfach ausgezeichnete Autorin belletristische und journalistische Texte sowie Reiseliteratur veröffentlicht. Ihr bislang letzter Roman Mehr Schwarz als Lila erschien 2017 und war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 2018 erhielt Lena Gorelik das Arbeitsstipendium für Autor*innen der Stadt München. 2020 wurde die Autorin und Essayistin als Ordentliches Mitglied in die Bayerische Akademie der Schönen Künste aufgenommen.

Bereits im Frühjahr 2020 hat Lena Gorelik einen ![]() Corona-Blog geschrieben. Mit dem folgenden Text einer mehrteiligen Reihe im Literaturportal Bayern setzt sie ihren Corona-Blog fort und beteiligt sich an

Corona-Blog geschrieben. Mit dem folgenden Text einer mehrteiligen Reihe im Literaturportal Bayern setzt sie ihren Corona-Blog fort und beteiligt sich an ![]() „Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.

„Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.

*

4.12.2020

„Sollen wir Weihnachten vielleicht online machen?“, sehe ich im Netz. Lache nicht mehr, aber schmunzle noch. Wir haben diese Woche einen Kindergeburtstag online gefeiert, die Tochter einer Freundin, die Freundin der Kinder. Zoom-Schaltung, da sitzen sie alle in kleinen Kästchen: Die Großmutter, der Urgroßvater, die Pateneltern, wir, die beste Freundin. Und singen alle zusammen, und das Kind bläst die Kerzen aus und winkt allen zu, und niemand sagt Corona, aber alle wissen, warum wir in kleinen Kästchen sitzen. Und wir stoßen an, halten Gläser in Bildschirme, und niemand verschüttet etwas, und alle nehmen einen Schluck. Und die Großmutter hat einen Kuchen gebacken, und die Enkeltochter wird diesen Kuchen niemals probieren, und die Großmutter hat ihn trotzdem gebacken, obwohl sie das wusste, dass die Enkeltochter ihn niemals probieren wird. Sie hat ihn für diesen Moment gebacken: Hat neun Kerzen rein gesteckt, und nun pustet das Kind in die Kamera, und die Großmutter pustet gleichzeitig in Richtung der Kerzen, und dann sagt die Großmutter zum Kind, „so, jetzt hast Du sie ausgeblasen!“, und wir klatschen alle, und ich wische eine Träne aus dem Augenwinkel, und mein Sohn blickt mich an, mit diesem Blick, den er mir sonst zuwirft, wenn ich bei Filmen weine. Und dann packt das Mädchen die Geschenke aus, vor den Kästchen, und wir schauen alle zu und freuen uns mit ihm, und keines der Kinder in einem der Kästchen sagt: „Wollen wir damit spielen.“ Aber sie strecken sich die Hände entgegen, versuchen, von Kästchen zu Kästchen ein Herz aus Händen zu bilden, aber es funktioniert nicht, weil bei jedem die Kästchen-Anordnung unterschiedlich ist. Der Zoom-Geburtstag dauert eine Stunde, dann haben die Kinder keine Geduld mehr.

Wie wir uns daran gewöhnen, Menschen in Kästchen zu sehen. Und Gläser gen Bildschirme zu strecken. Was fehlt, ist das Klirren, das die Gläser machen, wenn sie gegeneinander gestoßen werden, dieser Klang von Zusammen, der sich breit macht im Raum. Wie wir uns daran gewöhnen, einander nicht mehr zu berühren, die wenigen Menschen, die man noch sieht. Wie gerne ich sie drücken würde, einfach an mich ziehen, auf Schultern klopfen, die Hand nehmen, und wie eines der Kinder immer noch weint, weil es Menschen nicht drücken darf. An die Maske hat er sich gewöhnt, jeden Morgen, oh, meine Maske brauche ich noch, aber nicht daran, dass er die Menschen, die er mag, nicht drücken darf. Er mag viele Menschen, und ich tröste, und ich nehme ihn in den Arm, und ich sage ihm, dass es mir ähnlich geht, dass es uns allen so geht, und ich denke mir, dass es gut so ist, dass ich nicht will, dass er sich jemals an das Fehlen von Umarmungen gewöhnt. Wein nur, wein, ich weiß gar nicht, ob man das als Mutter denken sollte.

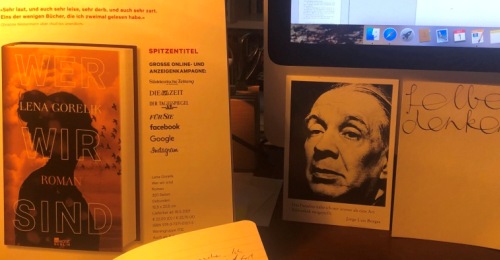

Und ich denke, das ist eine Zeit der Stärke, obwohl so viele um mich herum so kraftlos sind. Ich denke, dass wir jeden Morgen alle aufstehen, und alle weiter machen, und dass jede*r seine Sorgen hat, obwohl nachgewiesen ist, dass die Pandemie manche, wie erwartet, doch stärker trifft als andere, finanziell, emotional, überhaupt. Und dass die Intensität, mit der diese Pandemie in unsere Leben einbricht, auch stark davon abhängt, wo wir leben, wo wir herkommen, wie viel Geld wir verdienen, in welchem Teil der Erde, der Stadt wir leben, und mit wem, welche Hautfarbe wir haben, und auch das ist nicht überraschend. Ich schreibe jeden Tag. Ich schreibe diesen Roman, über den ich zu wenig weiß, obwohl ich ihn schreibe. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass ich jeden Tag schreibe, ich weiß nur nicht, für wen.

Kultur trotz Corona: Corona-Blog von Lena Gorelik (7)

Lena Gorelik (* 1981 in Sankt Petersburg) kam 1992 mit ihrer Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland. Sie studierte Journalismus und Osteuropastudien in München, wo sie auch heute lebt. Bisher hat die vielfach ausgezeichnete Autorin belletristische und journalistische Texte sowie Reiseliteratur veröffentlicht. Ihr bislang letzter Roman Mehr Schwarz als Lila erschien 2017 und war für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 2018 erhielt Lena Gorelik das Arbeitsstipendium für Autor*innen der Stadt München. 2020 wurde die Autorin und Essayistin als Ordentliches Mitglied in die Bayerische Akademie der Schönen Künste aufgenommen.

Bereits im Frühjahr 2020 hat Lena Gorelik einen ![]() Corona-Blog geschrieben. Mit dem folgenden Text einer mehrteiligen Reihe im Literaturportal Bayern setzt sie ihren Corona-Blog fort und beteiligt sich an

Corona-Blog geschrieben. Mit dem folgenden Text einer mehrteiligen Reihe im Literaturportal Bayern setzt sie ihren Corona-Blog fort und beteiligt sich an ![]() „Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.

„Kultur trotz Corona“, einem Projekt des Literaturportals Bayern zur Unterstützung bayerischer Literaturschaffender. Alle bisherigen Beiträge der Reihe finden Sie HIER.

*

4.12.2020

„Sollen wir Weihnachten vielleicht online machen?“, sehe ich im Netz. Lache nicht mehr, aber schmunzle noch. Wir haben diese Woche einen Kindergeburtstag online gefeiert, die Tochter einer Freundin, die Freundin der Kinder. Zoom-Schaltung, da sitzen sie alle in kleinen Kästchen: Die Großmutter, der Urgroßvater, die Pateneltern, wir, die beste Freundin. Und singen alle zusammen, und das Kind bläst die Kerzen aus und winkt allen zu, und niemand sagt Corona, aber alle wissen, warum wir in kleinen Kästchen sitzen. Und wir stoßen an, halten Gläser in Bildschirme, und niemand verschüttet etwas, und alle nehmen einen Schluck. Und die Großmutter hat einen Kuchen gebacken, und die Enkeltochter wird diesen Kuchen niemals probieren, und die Großmutter hat ihn trotzdem gebacken, obwohl sie das wusste, dass die Enkeltochter ihn niemals probieren wird. Sie hat ihn für diesen Moment gebacken: Hat neun Kerzen rein gesteckt, und nun pustet das Kind in die Kamera, und die Großmutter pustet gleichzeitig in Richtung der Kerzen, und dann sagt die Großmutter zum Kind, „so, jetzt hast Du sie ausgeblasen!“, und wir klatschen alle, und ich wische eine Träne aus dem Augenwinkel, und mein Sohn blickt mich an, mit diesem Blick, den er mir sonst zuwirft, wenn ich bei Filmen weine. Und dann packt das Mädchen die Geschenke aus, vor den Kästchen, und wir schauen alle zu und freuen uns mit ihm, und keines der Kinder in einem der Kästchen sagt: „Wollen wir damit spielen.“ Aber sie strecken sich die Hände entgegen, versuchen, von Kästchen zu Kästchen ein Herz aus Händen zu bilden, aber es funktioniert nicht, weil bei jedem die Kästchen-Anordnung unterschiedlich ist. Der Zoom-Geburtstag dauert eine Stunde, dann haben die Kinder keine Geduld mehr.

Wie wir uns daran gewöhnen, Menschen in Kästchen zu sehen. Und Gläser gen Bildschirme zu strecken. Was fehlt, ist das Klirren, das die Gläser machen, wenn sie gegeneinander gestoßen werden, dieser Klang von Zusammen, der sich breit macht im Raum. Wie wir uns daran gewöhnen, einander nicht mehr zu berühren, die wenigen Menschen, die man noch sieht. Wie gerne ich sie drücken würde, einfach an mich ziehen, auf Schultern klopfen, die Hand nehmen, und wie eines der Kinder immer noch weint, weil es Menschen nicht drücken darf. An die Maske hat er sich gewöhnt, jeden Morgen, oh, meine Maske brauche ich noch, aber nicht daran, dass er die Menschen, die er mag, nicht drücken darf. Er mag viele Menschen, und ich tröste, und ich nehme ihn in den Arm, und ich sage ihm, dass es mir ähnlich geht, dass es uns allen so geht, und ich denke mir, dass es gut so ist, dass ich nicht will, dass er sich jemals an das Fehlen von Umarmungen gewöhnt. Wein nur, wein, ich weiß gar nicht, ob man das als Mutter denken sollte.

Und ich denke, das ist eine Zeit der Stärke, obwohl so viele um mich herum so kraftlos sind. Ich denke, dass wir jeden Morgen alle aufstehen, und alle weiter machen, und dass jede*r seine Sorgen hat, obwohl nachgewiesen ist, dass die Pandemie manche, wie erwartet, doch stärker trifft als andere, finanziell, emotional, überhaupt. Und dass die Intensität, mit der diese Pandemie in unsere Leben einbricht, auch stark davon abhängt, wo wir leben, wo wir herkommen, wie viel Geld wir verdienen, in welchem Teil der Erde, der Stadt wir leben, und mit wem, welche Hautfarbe wir haben, und auch das ist nicht überraschend. Ich schreibe jeden Tag. Ich schreibe diesen Roman, über den ich zu wenig weiß, obwohl ich ihn schreibe. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass ich jeden Tag schreibe, ich weiß nur nicht, für wen.