Fritz

Der 1963 in Charkiw geborene Schriftsteller und bildende Künstler Alexander Milstein lebt seit 1995 in München. Nach dem Studium der Mathematik beginnt er 1988 zu schreiben. Seitdem hat er acht Prosa-Bücher veröffentlicht, die Hälfte davon in Russland und die andere Hälfte in der Ukraine, wo 2017 das Buch Pjatipol erscheint, in dem neben Texten erstmals Bilder des Autors zu sehen sind. Seine Geschichten werden auch in der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift Der Freund veröffentlicht. 2017 nimmt er an Eine Brücke aus Papier in Kijiw teil. 2023 illustriert Milstein den Band Durch die Zeiten und trägt außerdem einen Text dazu bei. Seine Malerei bezieht sich teilweise auf seine literarischen Werke. Er zeigt sie in Ausstellungen und fügt sie seit Pjatipol auch in seine Bücher ein.

*

Die breiten Eisentüren, die gleich hinter dem Fenster des Biomarkts in die Fassade geschnitten waren, sahen aus wie von einem Lastenaufzug, und als Fritz sich ihnen näherte, lösten sie sich auf und ließen eine Limousine mit einem riesigen silbernen Eimer auf dem Rücksitz zurück, aus dem Moët-Flaschen ragten.

Abgelenkt vom Glanz des Eimers und der Flaschen ... die allerdings im Vergleich zum Eimer nicht sehr glänzend waren, sondern … allein schon ihre Anzahl, es waren mindestens ein Dutzend ... hatte Fritz keine Zeit, in den Bauch des Sarkophags zu schauen und wusste nicht, ob da nicht ein gemütlicher alter Schuppen mit einem Schild „Schwabinger 7“ in der Tiefe stand.

Verschluckt, aber unversehrt, zusammen mit allen seinen Jonassen.

Obwohl das Wort „gemütlich“ hier kaum passt.

Als Fritz das erste Mal dort war, geriet er in ein kleines Handgemenge. Ein pensionierter Feldwebel, oder was auch immer er war, hatte sich frech Moni und Effi genähert, die an der Theke standen, und sprach, unterbrach dabei ihr Gespräch in rüpelhafter Weise, und als Fritz ihn zurechtwies, winkte er ihm einfach mit der Hand zu. Fritz war empört, er winkte noch heftiger und ausladender, und sie stießen zusammen.

Eine der Bardamen trennte sie, indem sie über den Tresen sprang und die beiden mit ihren überraschend kräftigen Händen auseinanderzog (Effi und Moni halfen ihr vor allem durch schrilles Schreien), und dann, als ob nichts geschehen wäre (d.h. es war ihr offensichtlich so vertraut wie Geschirrspülen), sprang sie hinter den Tresen zurück zu den Gläsern, die sie in der Spüle abwaschen konnte, wobei sie sich so wand, dass sie in diesem Ambiente (schwarze Wände und Tische, schummriges gelbes Licht mit Reflexionen des herumrasselnden Heavy Metal) wie ein Knäuel blau tätowierter Schlangen aussah.

Und alles um ihn herum sah nach dem Schütteln – dem „Mix“ – der Getränke, die Fritz zuvor in seiner Stammkneipe zu sich genommen hatte, aus, als wäre Fritz in einen Rodriguez-Film reingestolpert.

From Dusk till Dawn – das erzählte Fritz hinterher immer, wenn er sich an die „Schwabinger 7“ erinnerte, deren Besitzer Gerd-„Manila“-Waldhauser sagte, nachdem seine Scheune und alle umliegenden Häuschen abgerissen waren und man anfing, eine Grube für ein großes Haus auszuheben, und der Bagger auf eine Bombe stieß, die die ganze Zeit friedlich unter den Brettern der „Schwabinger 7“ gelegen hatte, sagte also Waldhauser damals in einem Interview mit der Abendzeitung, dass er ein bisschen bestürzt war, als er von der Bombe erfuhr.

„Das wirft einen kleinen Schatten auf unsere ruhmreiche Geschichte – die Leute werden jetzt denken, weil sie nicht ein einziges Mal explodiert ist, haben wir es all die Jahrzehnte nicht richtig knallen lassen!“

Für Fritz war und blieb diese Bar ohnehin der Inbegriff der „Absturzkneipe“.

Jedenfalls war es für Fritz damals etwas Neues. Es schien ihm, als hätten Effi und Moni ihn bei den beim Kragen gepackt und aus dem Reagenzglas seiner Stammkneipe im Glockenbachviertel, in dem er zuvor zehn Jahre lang verweilt hatte, zusammen mit anderen Retortenjungen und -mädchen (nicht im Sinne ihrer Zeugung, das haben wir geschrieben, wer weiß, wie sie geboren wurden ... aber im Sinne ... ihrer Sterilität und Glückseligkeit – sie waren wie Ameisen unter dem Mikroskop, die Antoni van Leeuwenhoek zuvor mit Brandy beträufelt hatte).

Einmal raus aus der gemütlichen einheimischen Kneipe in der Nacht, wanderten die drei irgendwo in der Stadt umher. Die „Madeln“ auf beiden Seiten von Fritz wechselten irgendwann ins Niederbayerische und sprachen so schnell, dass er, der in der Nähe von Köln geboren war, sie nicht mehr verstand. Bis Effi plötzlich auf Hochdeutsch sagte: „Wie wär‘s, wenn wir noch zur Schwabinger 7 fahren?” Fritz gähnte: „Was ist das?“, und die Freundinnen freuten sich: „Ach, du warst also noch nicht da! Na, dann lass uns dort vorbeischauen, da musst du wenigstens einmal hin.“

So ähnlich begann übrigens auch meine Geschichte „Mama Rose“. Also, mit den Worten: „Das musst du sehen ...“ Aber da lag die Betonung auf dem Schreiben: „Als Schriftsteller muss man sie besuchen ...“ Fritz schreibt aber auch. Nun ja, wir haben vergessen zu sagen, dass unser neuer Held ein freier Journalist ist.

Wer hat noch mal geschrieben, dass jede Kneipe irgendwann aussieht wie ihre Stammgäste?

Kann sein, dass es Fritz war in einem seiner Artikel, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hilft es Ihnen und mir, wenn ich es so sage: Ich habe mir gedacht, wenn ich wenigstens ein paar der Stammgäste der „Schwabinger 7“ nenne, die Sie kennen, spart das Papier, weil Sie sich das Lokal so besser vorstellen könnt, als wenn ich noch ein paar Seiten damit verbringe, die Wände und Tische zu beschreiben, die wie alte Schulbänke aussehen, an denen neue Gruftis und alte Punks sitzen, aber auch alle anderen – Leute wie Fritz, die dorthin gelangen, ohne besondere Merkmale.

Wie auch immer, um das Porträt der nicht mehr existierenden Kneipe zu beenden (die nicht der Held der ganzen Geschichte ist, wie Sie vielleicht dachten, weil ich so viel über sie geschrieben habe, und in einem Versuch, sie loszuwerden, habe ich ihr mit dieser geliehenen Bemerkung auch anthropomorphe Züge gegeben). Lassen Sie uns ein paar Stammgäste nennen. Erstens RWF – Fassbinder, Rainer Werner, ja.

Dann die Mitglieder der RAF zum Beispiel, die hier nicht nur saufen, sondern auch „Zellenbesprechungen“ abhalten ... Genug davon, denke ich.

Denn die Bombe, die sich dort unter dem Boden im Laufe der Jahre aus Sand und Salpeter verstofflicht zu haben scheint, tatsächlich aber aus der Luft materialisiert wurde, natürlich, als die Scheune noch nicht da war, 1945 (sie tauchte Anfang der 50er Jahre mitten in den Trümmern auf), hätte nur als eine Ironie des Schicksals wahrgenommen werden können, wenn sie, die Bombe, detoniert wäre gerade zum Zeitpunkt eines Treffens der Roten Armee Fraktion.

Und so wie es war, war es kein „obskures Objekt der Begierde“ wie bei Buñuel, sondern nur ein unschuldiges Glucksen der Geschichte, nicht wahr.

Die Bombe mit dem „Zeitzünder“ konnte nicht mal von den aus dem Norden oder aus Stuttgart entsandten Pionieren entschärft werden, ein Transport war unmöglich, und es wurde beschlossen, sie an Ort und Stelle zu zünden.

So wurden Tausende von Bewohnern der umliegenden Häuser für vierundzwanzig Stunden vertrieben, darunter war auch das Haus, in dem die beiden Freundinnen von Fritz wohnten.

Ihr Haus war dabei ziemlich weit vom Epizentrum entfernt ... Generell erschienen Fritz all diese Maßnahmen übertrieben ... So etwas könnte seine Lieblingsscheune in die Luft jagen – wenn sie nicht schon abgerissen worden wäre – trotz aller öffentlichen Proteste. „So viel Schaden kann eine einzige Fliegerbombe aus dieser Entfernung gar nicht anrichten, dass mehrere Stadtteile evakuiert werden müssen“, klapperte Fritz mit der Zunge in seiner Reagenzglas-Kneipe, „es sei denn, die Amis haben nicht nur auf Japan Atombomben abgeworfen ...“ Witze, ja, die er seinen Freunden und Freundinnen erzählte, aber als die Bombe hochging, hörte Fritz es, obwohl er sich in diesem Moment am ganz anderen Ende der Stadt befand, in einem Vorort. Er war auf dem Rückweg von einem Besuch und hielt das Leuchten am dunklen Himmel für ferne Blitze. Er dachte nicht mal an die Bombe! Er hielt das Echo der Explosion für etwas Anderes wie Donner oder ein Flugzeug, das ungeschickt die Schallmauer durchbrach ... Er dachte überhaupt nicht nach, was nicht weiter verwunderlich ist, denn die endlosen Verabschiedungen hatten ihn inzwischen gelangweilt.

Einmal schrieb er einen Artikel darüber, eine Art Nachruf, und als er erfuhr, dass der Schober wieder zum Leben erwacht war, ging er noch einmal hin und beschloss, dass es genug war, das Thema war erledigt und abgeschlossen, egal wie oft die Hütte wieder aus dem Boden auftauchen würde, er hatte sie aus seinem Gedächtnis gestrichen.

Ja, die „Schwabinger 7“ war in den letzten Jahren mehrmals für tot erklärt worden, und das erste Mal hatte Fritz nicht nur einen Artikel geschrieben, sondern auch die Totenwache besucht, sein Gedächtnis ein wenig strapaziert, er konnte sich sogar teilweise an die Tonspur erinnern (im Gegensatz zu den Details seines eigenen Textes auf der „Aktuelles“-Seite der Lokalzeitung), es klang nicht rein metallisch damals, einige Schlager wurden dort gespielt – eine Feier, eine Beerdigung, bei der nicht der Besucher, sondern die ganze Kneipe beerdigt wird – das hat doch etwas von Weltuntergang, oder?

Und dann, nach ein paar Jahren, in denen die Stammgäste und andere Unterstützer den Erhalt der Kneipe erkämpft zu haben schienen, hört man wieder: „Abschied von Schwabinger 7“. Sogar eine Postkarte kommt mit der Post ... Nun, es ist klar, dass die Kneipe allmählich wie ein Haus der Untoten zu wirken begann, d. h. schon endgültig From Dusk till Dawn. Und da sie in Fritz' Gehirn nie so viel Platz beansprucht hat wie auf diesen Seiten (vor dem Abrissbeschluss und danach hat Fritz höchstens einmal im Jahr dort vorbeigeschaut), erfuhr er in jener Nacht erst, als er nach Hause kam und die Nachrichten im Internet las und das Video sah, dass, was er für ein Wetterleuchten gehalten hatte, die Explosion einer Bombe gewesen war, die unter der historischen Scheune gelegen hatte.

Das Feuer wütete die ganze Nacht am Explosionsort, Dutzende von Feuerwehrfahrzeugen waren im Einsatz, die Flammen versuchten, auf die Nachbarhäuser überzugreifen, Sommermöbel auf Balkonen und Dächern fingen Feuer.

Das nächste Mal erinnerte sich Fritz an die Bombe, als er den Krater sah.

Aber als er an der Baustelle vorbeikam, war nicht mehr klar, wer die meiste Arbeit geleistet hatte – die Bombe oder die Bagger, die weiter auf den Boden und an den Wänden der Grube entlangkrochen.

Fritz war mehr vom Schaufenster des Konfektionsgeschäftes „FLIP“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite fasziniert als von dem Anblick der vor seinen Augen wachsenden Grube. Ja, und auf der gleichen Seite – als er ein Stück weiterging, und noch weiter, schienen überall die Fenster mit dicken „Spinnennetzen“ bedeckt zu sein.

Fritz erreichte die Kreuzung der Feilitzschstraße mit der Occamstraße, bog um die Ecke und sah, dass es auch dort weiterging – das Netz von Rissen zog sich immer weiter durch die Fenster, er folgte der Spur der Druckwelle, bis er sie verlor – weiter weg waren die Fenster intakt ... Es schien Fritz, dass all diese Umrisse sich nun wie Lametta um ihn wickelten – er fühlte an sich, ja, er konnte diese dünnen Fäden um sich herum beinah sehen, und er ging immer wieder mit den Achseln zuckend zum Englischen Garten, und als er ihn betrat, zitterte er am ganzen Körper, als würde er einen weißen Hund nachahmen, der sich schüttelte, nachdem er gerade im Schwabinger Bach gebadet hatte.

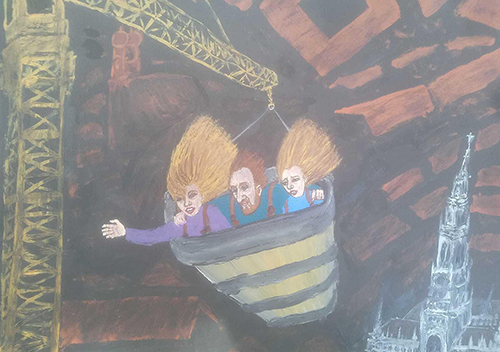

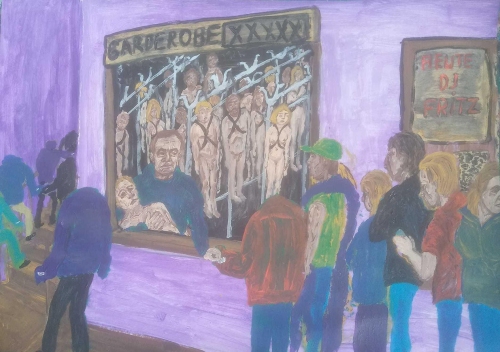

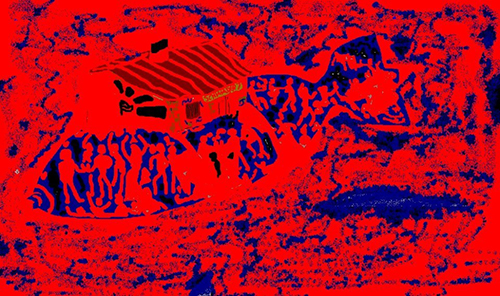

„Fritz“ in dem Buch Pjatipol war eine „Powest“ (повесть), also etwas zwischen einer langen Erzählung und einem Kurzroman. Hier aber erscheint der Text als Kurzgeschichte. So sehe ich es auch, nicht als Auszug aus einer Powest, sondern als eigenständige Geschichte. Zum Teil, weil die Powest additiv ist, oder fraktal, wenn man so will, zum anderen, weil die sechs Bilder, die nach der Veröffentlichung des Buches gemalt wurden, nicht nur Fenstern zum Rest des Textes sind, sondern auch Reflexionen, wenn auch nicht so explizite Spiegelungen, aber wie in Zerrspiegeln zeigen, was in diesem Text geschieht, der die ganze Powest repräsentiert. Vladimir Nabokov schrieb irgendwo, dass jeder Schriftsteller davon träumt, den Leser in einen Zuschauer zu verwandeln (ich zitiere aus dem Gedächtnis). Natürlich hat er etwas Anderes gemeint, aber im Zusammenhang mit der Acrylvisualisierung wurde ich an seine Worte erinnert. Sagen wir, „Fritz“ ist jetzt eine „grafische Kurzgeschichte“. (Alexander Milstein)

Fritz

Der 1963 in Charkiw geborene Schriftsteller und bildende Künstler Alexander Milstein lebt seit 1995 in München. Nach dem Studium der Mathematik beginnt er 1988 zu schreiben. Seitdem hat er acht Prosa-Bücher veröffentlicht, die Hälfte davon in Russland und die andere Hälfte in der Ukraine, wo 2017 das Buch Pjatipol erscheint, in dem neben Texten erstmals Bilder des Autors zu sehen sind. Seine Geschichten werden auch in der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift Der Freund veröffentlicht. 2017 nimmt er an Eine Brücke aus Papier in Kijiw teil. 2023 illustriert Milstein den Band Durch die Zeiten und trägt außerdem einen Text dazu bei. Seine Malerei bezieht sich teilweise auf seine literarischen Werke. Er zeigt sie in Ausstellungen und fügt sie seit Pjatipol auch in seine Bücher ein.

*

Die breiten Eisentüren, die gleich hinter dem Fenster des Biomarkts in die Fassade geschnitten waren, sahen aus wie von einem Lastenaufzug, und als Fritz sich ihnen näherte, lösten sie sich auf und ließen eine Limousine mit einem riesigen silbernen Eimer auf dem Rücksitz zurück, aus dem Moët-Flaschen ragten.

Abgelenkt vom Glanz des Eimers und der Flaschen ... die allerdings im Vergleich zum Eimer nicht sehr glänzend waren, sondern … allein schon ihre Anzahl, es waren mindestens ein Dutzend ... hatte Fritz keine Zeit, in den Bauch des Sarkophags zu schauen und wusste nicht, ob da nicht ein gemütlicher alter Schuppen mit einem Schild „Schwabinger 7“ in der Tiefe stand.

Verschluckt, aber unversehrt, zusammen mit allen seinen Jonassen.

Obwohl das Wort „gemütlich“ hier kaum passt.

Als Fritz das erste Mal dort war, geriet er in ein kleines Handgemenge. Ein pensionierter Feldwebel, oder was auch immer er war, hatte sich frech Moni und Effi genähert, die an der Theke standen, und sprach, unterbrach dabei ihr Gespräch in rüpelhafter Weise, und als Fritz ihn zurechtwies, winkte er ihm einfach mit der Hand zu. Fritz war empört, er winkte noch heftiger und ausladender, und sie stießen zusammen.

Eine der Bardamen trennte sie, indem sie über den Tresen sprang und die beiden mit ihren überraschend kräftigen Händen auseinanderzog (Effi und Moni halfen ihr vor allem durch schrilles Schreien), und dann, als ob nichts geschehen wäre (d.h. es war ihr offensichtlich so vertraut wie Geschirrspülen), sprang sie hinter den Tresen zurück zu den Gläsern, die sie in der Spüle abwaschen konnte, wobei sie sich so wand, dass sie in diesem Ambiente (schwarze Wände und Tische, schummriges gelbes Licht mit Reflexionen des herumrasselnden Heavy Metal) wie ein Knäuel blau tätowierter Schlangen aussah.

Und alles um ihn herum sah nach dem Schütteln – dem „Mix“ – der Getränke, die Fritz zuvor in seiner Stammkneipe zu sich genommen hatte, aus, als wäre Fritz in einen Rodriguez-Film reingestolpert.

From Dusk till Dawn – das erzählte Fritz hinterher immer, wenn er sich an die „Schwabinger 7“ erinnerte, deren Besitzer Gerd-„Manila“-Waldhauser sagte, nachdem seine Scheune und alle umliegenden Häuschen abgerissen waren und man anfing, eine Grube für ein großes Haus auszuheben, und der Bagger auf eine Bombe stieß, die die ganze Zeit friedlich unter den Brettern der „Schwabinger 7“ gelegen hatte, sagte also Waldhauser damals in einem Interview mit der Abendzeitung, dass er ein bisschen bestürzt war, als er von der Bombe erfuhr.

„Das wirft einen kleinen Schatten auf unsere ruhmreiche Geschichte – die Leute werden jetzt denken, weil sie nicht ein einziges Mal explodiert ist, haben wir es all die Jahrzehnte nicht richtig knallen lassen!“

Für Fritz war und blieb diese Bar ohnehin der Inbegriff der „Absturzkneipe“.

Jedenfalls war es für Fritz damals etwas Neues. Es schien ihm, als hätten Effi und Moni ihn bei den beim Kragen gepackt und aus dem Reagenzglas seiner Stammkneipe im Glockenbachviertel, in dem er zuvor zehn Jahre lang verweilt hatte, zusammen mit anderen Retortenjungen und -mädchen (nicht im Sinne ihrer Zeugung, das haben wir geschrieben, wer weiß, wie sie geboren wurden ... aber im Sinne ... ihrer Sterilität und Glückseligkeit – sie waren wie Ameisen unter dem Mikroskop, die Antoni van Leeuwenhoek zuvor mit Brandy beträufelt hatte).

Einmal raus aus der gemütlichen einheimischen Kneipe in der Nacht, wanderten die drei irgendwo in der Stadt umher. Die „Madeln“ auf beiden Seiten von Fritz wechselten irgendwann ins Niederbayerische und sprachen so schnell, dass er, der in der Nähe von Köln geboren war, sie nicht mehr verstand. Bis Effi plötzlich auf Hochdeutsch sagte: „Wie wär‘s, wenn wir noch zur Schwabinger 7 fahren?” Fritz gähnte: „Was ist das?“, und die Freundinnen freuten sich: „Ach, du warst also noch nicht da! Na, dann lass uns dort vorbeischauen, da musst du wenigstens einmal hin.“

So ähnlich begann übrigens auch meine Geschichte „Mama Rose“. Also, mit den Worten: „Das musst du sehen ...“ Aber da lag die Betonung auf dem Schreiben: „Als Schriftsteller muss man sie besuchen ...“ Fritz schreibt aber auch. Nun ja, wir haben vergessen zu sagen, dass unser neuer Held ein freier Journalist ist.

Wer hat noch mal geschrieben, dass jede Kneipe irgendwann aussieht wie ihre Stammgäste?

Kann sein, dass es Fritz war in einem seiner Artikel, vielleicht auch nicht, aber vielleicht hilft es Ihnen und mir, wenn ich es so sage: Ich habe mir gedacht, wenn ich wenigstens ein paar der Stammgäste der „Schwabinger 7“ nenne, die Sie kennen, spart das Papier, weil Sie sich das Lokal so besser vorstellen könnt, als wenn ich noch ein paar Seiten damit verbringe, die Wände und Tische zu beschreiben, die wie alte Schulbänke aussehen, an denen neue Gruftis und alte Punks sitzen, aber auch alle anderen – Leute wie Fritz, die dorthin gelangen, ohne besondere Merkmale.

Wie auch immer, um das Porträt der nicht mehr existierenden Kneipe zu beenden (die nicht der Held der ganzen Geschichte ist, wie Sie vielleicht dachten, weil ich so viel über sie geschrieben habe, und in einem Versuch, sie loszuwerden, habe ich ihr mit dieser geliehenen Bemerkung auch anthropomorphe Züge gegeben). Lassen Sie uns ein paar Stammgäste nennen. Erstens RWF – Fassbinder, Rainer Werner, ja.

Dann die Mitglieder der RAF zum Beispiel, die hier nicht nur saufen, sondern auch „Zellenbesprechungen“ abhalten ... Genug davon, denke ich.

Denn die Bombe, die sich dort unter dem Boden im Laufe der Jahre aus Sand und Salpeter verstofflicht zu haben scheint, tatsächlich aber aus der Luft materialisiert wurde, natürlich, als die Scheune noch nicht da war, 1945 (sie tauchte Anfang der 50er Jahre mitten in den Trümmern auf), hätte nur als eine Ironie des Schicksals wahrgenommen werden können, wenn sie, die Bombe, detoniert wäre gerade zum Zeitpunkt eines Treffens der Roten Armee Fraktion.

Und so wie es war, war es kein „obskures Objekt der Begierde“ wie bei Buñuel, sondern nur ein unschuldiges Glucksen der Geschichte, nicht wahr.

Die Bombe mit dem „Zeitzünder“ konnte nicht mal von den aus dem Norden oder aus Stuttgart entsandten Pionieren entschärft werden, ein Transport war unmöglich, und es wurde beschlossen, sie an Ort und Stelle zu zünden.

So wurden Tausende von Bewohnern der umliegenden Häuser für vierundzwanzig Stunden vertrieben, darunter war auch das Haus, in dem die beiden Freundinnen von Fritz wohnten.

Ihr Haus war dabei ziemlich weit vom Epizentrum entfernt ... Generell erschienen Fritz all diese Maßnahmen übertrieben ... So etwas könnte seine Lieblingsscheune in die Luft jagen – wenn sie nicht schon abgerissen worden wäre – trotz aller öffentlichen Proteste. „So viel Schaden kann eine einzige Fliegerbombe aus dieser Entfernung gar nicht anrichten, dass mehrere Stadtteile evakuiert werden müssen“, klapperte Fritz mit der Zunge in seiner Reagenzglas-Kneipe, „es sei denn, die Amis haben nicht nur auf Japan Atombomben abgeworfen ...“ Witze, ja, die er seinen Freunden und Freundinnen erzählte, aber als die Bombe hochging, hörte Fritz es, obwohl er sich in diesem Moment am ganz anderen Ende der Stadt befand, in einem Vorort. Er war auf dem Rückweg von einem Besuch und hielt das Leuchten am dunklen Himmel für ferne Blitze. Er dachte nicht mal an die Bombe! Er hielt das Echo der Explosion für etwas Anderes wie Donner oder ein Flugzeug, das ungeschickt die Schallmauer durchbrach ... Er dachte überhaupt nicht nach, was nicht weiter verwunderlich ist, denn die endlosen Verabschiedungen hatten ihn inzwischen gelangweilt.

Einmal schrieb er einen Artikel darüber, eine Art Nachruf, und als er erfuhr, dass der Schober wieder zum Leben erwacht war, ging er noch einmal hin und beschloss, dass es genug war, das Thema war erledigt und abgeschlossen, egal wie oft die Hütte wieder aus dem Boden auftauchen würde, er hatte sie aus seinem Gedächtnis gestrichen.

Ja, die „Schwabinger 7“ war in den letzten Jahren mehrmals für tot erklärt worden, und das erste Mal hatte Fritz nicht nur einen Artikel geschrieben, sondern auch die Totenwache besucht, sein Gedächtnis ein wenig strapaziert, er konnte sich sogar teilweise an die Tonspur erinnern (im Gegensatz zu den Details seines eigenen Textes auf der „Aktuelles“-Seite der Lokalzeitung), es klang nicht rein metallisch damals, einige Schlager wurden dort gespielt – eine Feier, eine Beerdigung, bei der nicht der Besucher, sondern die ganze Kneipe beerdigt wird – das hat doch etwas von Weltuntergang, oder?

Und dann, nach ein paar Jahren, in denen die Stammgäste und andere Unterstützer den Erhalt der Kneipe erkämpft zu haben schienen, hört man wieder: „Abschied von Schwabinger 7“. Sogar eine Postkarte kommt mit der Post ... Nun, es ist klar, dass die Kneipe allmählich wie ein Haus der Untoten zu wirken begann, d. h. schon endgültig From Dusk till Dawn. Und da sie in Fritz' Gehirn nie so viel Platz beansprucht hat wie auf diesen Seiten (vor dem Abrissbeschluss und danach hat Fritz höchstens einmal im Jahr dort vorbeigeschaut), erfuhr er in jener Nacht erst, als er nach Hause kam und die Nachrichten im Internet las und das Video sah, dass, was er für ein Wetterleuchten gehalten hatte, die Explosion einer Bombe gewesen war, die unter der historischen Scheune gelegen hatte.

Das Feuer wütete die ganze Nacht am Explosionsort, Dutzende von Feuerwehrfahrzeugen waren im Einsatz, die Flammen versuchten, auf die Nachbarhäuser überzugreifen, Sommermöbel auf Balkonen und Dächern fingen Feuer.

Das nächste Mal erinnerte sich Fritz an die Bombe, als er den Krater sah.

Aber als er an der Baustelle vorbeikam, war nicht mehr klar, wer die meiste Arbeit geleistet hatte – die Bombe oder die Bagger, die weiter auf den Boden und an den Wänden der Grube entlangkrochen.

Fritz war mehr vom Schaufenster des Konfektionsgeschäftes „FLIP“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite fasziniert als von dem Anblick der vor seinen Augen wachsenden Grube. Ja, und auf der gleichen Seite – als er ein Stück weiterging, und noch weiter, schienen überall die Fenster mit dicken „Spinnennetzen“ bedeckt zu sein.

Fritz erreichte die Kreuzung der Feilitzschstraße mit der Occamstraße, bog um die Ecke und sah, dass es auch dort weiterging – das Netz von Rissen zog sich immer weiter durch die Fenster, er folgte der Spur der Druckwelle, bis er sie verlor – weiter weg waren die Fenster intakt ... Es schien Fritz, dass all diese Umrisse sich nun wie Lametta um ihn wickelten – er fühlte an sich, ja, er konnte diese dünnen Fäden um sich herum beinah sehen, und er ging immer wieder mit den Achseln zuckend zum Englischen Garten, und als er ihn betrat, zitterte er am ganzen Körper, als würde er einen weißen Hund nachahmen, der sich schüttelte, nachdem er gerade im Schwabinger Bach gebadet hatte.

„Fritz“ in dem Buch Pjatipol war eine „Powest“ (повесть), also etwas zwischen einer langen Erzählung und einem Kurzroman. Hier aber erscheint der Text als Kurzgeschichte. So sehe ich es auch, nicht als Auszug aus einer Powest, sondern als eigenständige Geschichte. Zum Teil, weil die Powest additiv ist, oder fraktal, wenn man so will, zum anderen, weil die sechs Bilder, die nach der Veröffentlichung des Buches gemalt wurden, nicht nur Fenstern zum Rest des Textes sind, sondern auch Reflexionen, wenn auch nicht so explizite Spiegelungen, aber wie in Zerrspiegeln zeigen, was in diesem Text geschieht, der die ganze Powest repräsentiert. Vladimir Nabokov schrieb irgendwo, dass jeder Schriftsteller davon träumt, den Leser in einen Zuschauer zu verwandeln (ich zitiere aus dem Gedächtnis). Natürlich hat er etwas Anderes gemeint, aber im Zusammenhang mit der Acrylvisualisierung wurde ich an seine Worte erinnert. Sagen wir, „Fritz“ ist jetzt eine „grafische Kurzgeschichte“. (Alexander Milstein)