Der Literaturtag am Wittelsbacher Gymnasium München

Im Februar, dem Geburts- und auch Sterbemonat des Schriftstellers Alfred Andersch, öffnet dessen ehemalige Schule, das ![]() Wittelsbacher Gymnasium in München, alle Jahre wieder seine Türen und lädt Autorinnen und Autoren aus Bayern zu Schullesungen und anschließenden Diskussionen ein.

Wittelsbacher Gymnasium in München, alle Jahre wieder seine Türen und lädt Autorinnen und Autoren aus Bayern zu Schullesungen und anschließenden Diskussionen ein.

Andrea Heuser war für das Literaturportal vor Ort und hat am diesjährigen Wittelsbacher Literaturtag, der von dem Lehrer und Autoren Jürgen Bulla mit initiiert wurde, lesend und zuhörend teilgenommen.

*

Sprache, die leuchtet

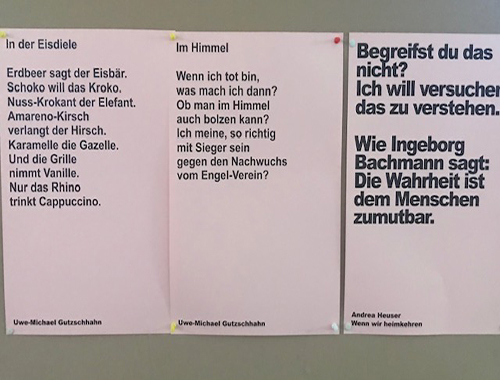

Sobald man das Wittelsbacher Gymnasium durch den Haupteingang betritt, leuchtet einem die Gegenwartsliteratur blassrosa entgegen. Die Treppen und Schulgänge sind gesäumt von Plakaten; beschrieben mit Zitaten aus Werken derjenigen Autorinnen und Autoren, die heute im Laufe des Schultags vor den jeweils gesammelten Jahrgangsstufen der Klassen 5 bis 11 lesen: ![]() Janet Clarke,

Janet Clarke, ![]() Margit Ruile, Andrea Heuser, Stefan Wimmer, Pierre Jarawan,

Margit Ruile, Andrea Heuser, Stefan Wimmer, Pierre Jarawan, ![]() Thomas Montasser und Uwe-Michael Gutzschhahn.

Thomas Montasser und Uwe-Michael Gutzschhahn.

Die Q 12 krönt den Wittelsbacher Literaturtag mit der Aufführung des Dramas Der Zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Die Schule ‚summt‘ vor Aufregung. Klar, das kann nicht jeden Tag so sein und dennoch wünschte ich mir, es wäre öfter so, dass Literatur, dass Lesen und Zuhören im Schulalltag Freude macht und Neugierde auf das Noch-Unbekannte weckt.

Blassrosa. – Ja, denke ich, die Farbe passt. Die Gegenwartsliteratur leuchtet; vielerorts wird sie jedoch konturenloser wahrgenommen, als ihr lieb sein darf. Also lasst sie uns für die Schülerinnen und Schüler zum Blühen bringen, nehme ich mir vor. Eine Rose ist schließlich eine Rose.

Aus organisatorischen Gründen hatten die Lehrkräfte die Lesungen entlang der Schulstunden jeweils parallel angesetzt. Daher ist es mir nach der eigenen Lesung vor der 11. Jahrgangsstufe – im selben Zeitraum las Stefan Wimmer vor der 10. Jahrgangsstufe – leider nur noch möglich, zwei der anderen fünf Lesungen zu besuchen.

Es war so. Und es war nicht so.

Die neunte Jahrgangsstufe ist zunächst ganz schön hibbelig. Den Jugendlichen ist anzumerken, dass sie die Lesung von Pierre Jarawan mit einer Mischung aus leiser Neugierde und froher Spannung erwarten. Endlich mal was anderes. Statt der Lehrkraft stellen drei kichernde Schülerinnen den Autoren, der in München lebt und libanesische Wurzeln hat, ihren Mitschülern und Mitschülerinnen vor. Pierre Jarawan gelingt es dann tatsächlich vom ersten Moment an, das Interesse der Jugendlichen für seinen Roman Ein Lied für die Vermissten (Berlin Verlag 2020) zu wecken.

„Es war so. Und es war nicht so. Yeki Bud. Yeki Nabud.“ – Der ungesicherte und zugleich wirksame Möglichkeitsraum der Geschichte wird hier mit diesem persischen Eingangszitat von Jarawan heraufbeschworen. Und nicht nur Amin, den Protagonisten des Romans, verschlägt es in das heutige und – in seiner Spurensuche nach den 17.000 Vermissten des Bürgerkriegs – in das damalige Libanon, sondern imaginär auch die zuhörenden Jugendlichen an diesem blasskühlen Münchner Wintermorgen.

Pierre Jarawan liest am Wittelsbacher Gymnasium (c) Literaturportal Bayern

Jarawan hat auch viel zu sagen, was die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler weckt. Der Autor bindet die Jugendlichen, nach ihren eigenen Herkunftsgeschichten und Erfahrungen fragend, von vornherein in seine Lesung ein. Diese gleicht eher einem Vortrag, illustriert von kontrastreichen Bildern über ein allgemein immer noch viel zu unbekanntes Land: den Libanon. Den Schülerinnen und Schülern war deutlich ihre Überraschung anzumerken, als sie etwa erfuhren, dass es insgesamt 16 Religionsgemeinschaften im Libanon gibt und dass das Parlament laut Verfassung zu jeweils 50 Prozent aus muslimischen und christlichen Bekennenden bestehen muss. Oder dass im gesamten Libanon etwa nur dreimal so viel Menschen wohnen wie in München. Oder, dass der Libanon das einzige arabische Land ohne Wüste ist. Oder, oder…

Die ehemalige Prachtstraße der Hauptstadt Beirut etwa, die während des 15-jährigen Bürgerkriegs, der erst 1990 endete, die „Grüne Grenze“ zwischen der damals in Ost- und Westbeirut geteilten Stadt genannt wurde, war bis zum Ende des Krieges so überwuchert und von der Natur eingenommen, dass sie aussah wie aus einem dystopischen Thriller, in dem sich die wenigen Überlebenden in wilde Gebiete jenseits der Menschen vorwagen. Heute handelt es sich wieder um eine belebte Geschäftsstraße.

„Ihr lernt viel über das Schreiben, wenn ihr viel lest“

Der Informationsbedarf ist groß, da auf so wenig Bekanntes aufzubauen ist, weswegen der Bericht über den Libanon weit mehr Raum einnimmt, als die Lesung selbst. Und so wollen die Jugendlichen anschließend auch vieles vom Autor wissen: etwa, ob die Großmutter, die Pierre Jarawan in seinem Roman Ein Lied für die Vermissten beschreibt, auf seine eigene Großmutter anspielt, was Jarawan verneint, und wie lange er an dem Roman gearbeitet hat. Er kommt auf seine Vorliebe für die anglo-amerikanische Literatur, etwa John Irving, zu sprechen; eine Literatur, die sich der großen Themen und Bögen annimmt. Auf seine Frage, welche Bücher denn die Schülerinnen und Schüler gerne mögen, erntet er allerdings ein leicht verschämtes Schweigen. Jarawans Botschaft an die eigentlich wissbegierigen Jugendlichen ist daher besonders wichtig: „Ihr lernt viel über das Schreiben, wenn ihr selbst viel lest.“

Spürbar wird in dieser Lesung vor allem eines: wie sehr die Gegenwart in die Vergangenheit zurückreicht.

(c) Literaturportal Bayern

Vergangenheit, die in die Gegenwart ragt

Meine eigene Lesung aus dem Roman Wenn wir heimkehren (DuMont 2021) über das Leben der Großeltern während des Zweiten Weltkriegs und die Frage, inwieweit sich Traumata in die nächsten Generationen weitervererben, lässt genau das Umgekehrte spürbar werden: wie sehr die Vergangenheit in die Gegenwart hineinragt.

Die anschließende Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern der elften Jahrgangsstufe gestaltet sich ebenso lebhaft wie, nach anfänglichem Zögern, recht persönlich. Besonders aufschlussreich ist die allgemeine und auch von Seiten der anwesenden Lehrkräfte unterstützte Erkenntnis, wie sehr die Legitimation über das eigene Leben als etwas Mitteilens- und Erinnerungswürdiges zu sprechen, in der Generation der (heutigen) Groß- und Urgroßeltern noch männlich besetzt ist.

Es erscheint den Jugendlichen, mit nur vereinzelten Ausnahmen, als sei der Zweite Weltkrieg eine fast ausschließlich männliche Angelegenheit gewesen. Entsprechend fällt auch die offizielle Geschichtsschreibung aus, so die vorherrschende Meinung. Umso wichtiger wirken daher die ergänzenden Lebensgeschichten von Müttern und Großmüttern, wie auch in Wenn wir heimkehren, die die Erfahrung von Geschichte als Familiengeschichte um diese weiblichen Perspektiven ergänzen.

Eine in der Schule zeitgleich stattfindende Ausstellung über die Zeit der Deportationen von Münchner Jüdinnen und Juden hat die Sensibilität der Jugendlichen für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Antisemitismus und der Verantwortung, sich mit dem Erbe der Vergangenheit auch weiterhin achtsam auseinanderzusetzen, zudem sicherlich geschärft.

Ein bisschen Magie schadet nie

In der sechsten Jahrgangsstufe durfte es ein wenig realitätsferner, dafür magischer zugehen. Der Fantasie-Abenteuerroman Nelumbiya. Im Land der magischen Pflanzen (Arena 2023) der Autorin Margit Ruile entführt die Kinder für eine Doppelstunde in das magische Reich Nelumbiya, in dem es nicht nur sprechende Bäume und Pflanzen gibt, sondern auch auserwählte Kinder, in deren Zentrum die Heldin Tara steht, die zu jeweils besonderen Pflanzenarten magische Verbindungen aufnehmen können.

Während einer am Kanon des Fantasieromans geschulten Leserin wie mir diese Auftrags-Geschichte auf Ebene der Handlung und Figurenentwicklung leider wenig überraschend daherkommt und eher wie eine handwerklich solide, liebeswerte Kollage aus bekannten, konventionellen Versatzstücken vorkommt, wirken die Kinder zumindest ambivalent in ihren Reaktionen. Viele gleiten innerlich still oder äußerlich unruhig weg, andere lassen sich aber auch gerne auf die Magie dieser von Margot Ruile durchaus charmant vorgetragenen Märchenstunde ein. Besonders die Jungen waren ansprechbar und immer dann bei der Sache, wenn es etwas für sie zu tun gab. Geschickt verstand es die Autorin, die Schülerinnen und Schüler mit kleinen Mitmachaktionen einzubinden, indem sie Einzelne nach vorne bat, um Illustrationen von Figuren und Pflanzen aus dem Buch hochzuhalten. Die Kinder wurden animiert, auf besondere Signalwörter zu achten und wurden auch chorisch zum Sprechen bestimmter Zeilen eingeladen.

Auch bei Margit Ruile wie schon bei Pierre Jarawan und mir war die anschließende Fragerunde mit den Schülerinnen und Schülern lebhaft und produktiv. Da im Falle dieses Abenteuerromans eine Verfilmung geplant ist, ging es viel um die Frage der Verfilmung als Comic oder mit realen Personen. Die Kinder wollten wissen, welche Figur die Autorin selbst am liebsten mag.

Margit Ruile liest am Wittelsbacher Gymnasium (c) Literaturportal Bayern

Wie viel verdienen Sie?

Überhaupt fiel das ausgeprägte Interesse bei den Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen am Verdienst der Autorinnen und Autoren auf. Es zeigt sich einmal mehr, dass über die realen Lebensbedingungen eines Schriftstellerdaseins so gut wie nichts bekannt ist. Das reiche oder umgekehrt am Hungertuch nagende, weltabgewandte Genie herrscht weiterhin als Phantombild vor. Insofern kam allen Lesenden hier auch die Aufgabe zu, aufklärend über Arbeitsverträge und Schreibprozesse zu sprechen und den Schülerinnen und Schülern das Berufsbild „Autor“ oder „Autorin“ vorzustellen.

Dass Literatur lebendig ist, vielseitig und blühend – dank des Engagements aller beteiligten Lehrkräfte des Wittelsbacher Gymnasiums gingen an diesem Tag sicherlich sehr viele Jugendliche mit diesem Eindruck nach Hause, ebenso wie wir.

Der Literaturtag am Wittelsbacher Gymnasium München

Im Februar, dem Geburts- und auch Sterbemonat des Schriftstellers Alfred Andersch, öffnet dessen ehemalige Schule, das ![]() Wittelsbacher Gymnasium in München, alle Jahre wieder seine Türen und lädt Autorinnen und Autoren aus Bayern zu Schullesungen und anschließenden Diskussionen ein.

Wittelsbacher Gymnasium in München, alle Jahre wieder seine Türen und lädt Autorinnen und Autoren aus Bayern zu Schullesungen und anschließenden Diskussionen ein.

Andrea Heuser war für das Literaturportal vor Ort und hat am diesjährigen Wittelsbacher Literaturtag, der von dem Lehrer und Autoren Jürgen Bulla mit initiiert wurde, lesend und zuhörend teilgenommen.

*

Sprache, die leuchtet

Sobald man das Wittelsbacher Gymnasium durch den Haupteingang betritt, leuchtet einem die Gegenwartsliteratur blassrosa entgegen. Die Treppen und Schulgänge sind gesäumt von Plakaten; beschrieben mit Zitaten aus Werken derjenigen Autorinnen und Autoren, die heute im Laufe des Schultags vor den jeweils gesammelten Jahrgangsstufen der Klassen 5 bis 11 lesen: ![]() Janet Clarke,

Janet Clarke, ![]() Margit Ruile, Andrea Heuser, Stefan Wimmer, Pierre Jarawan,

Margit Ruile, Andrea Heuser, Stefan Wimmer, Pierre Jarawan, ![]() Thomas Montasser und Uwe-Michael Gutzschhahn.

Thomas Montasser und Uwe-Michael Gutzschhahn.

Die Q 12 krönt den Wittelsbacher Literaturtag mit der Aufführung des Dramas Der Zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Die Schule ‚summt‘ vor Aufregung. Klar, das kann nicht jeden Tag so sein und dennoch wünschte ich mir, es wäre öfter so, dass Literatur, dass Lesen und Zuhören im Schulalltag Freude macht und Neugierde auf das Noch-Unbekannte weckt.

Blassrosa. – Ja, denke ich, die Farbe passt. Die Gegenwartsliteratur leuchtet; vielerorts wird sie jedoch konturenloser wahrgenommen, als ihr lieb sein darf. Also lasst sie uns für die Schülerinnen und Schüler zum Blühen bringen, nehme ich mir vor. Eine Rose ist schließlich eine Rose.

Aus organisatorischen Gründen hatten die Lehrkräfte die Lesungen entlang der Schulstunden jeweils parallel angesetzt. Daher ist es mir nach der eigenen Lesung vor der 11. Jahrgangsstufe – im selben Zeitraum las Stefan Wimmer vor der 10. Jahrgangsstufe – leider nur noch möglich, zwei der anderen fünf Lesungen zu besuchen.

Es war so. Und es war nicht so.

Die neunte Jahrgangsstufe ist zunächst ganz schön hibbelig. Den Jugendlichen ist anzumerken, dass sie die Lesung von Pierre Jarawan mit einer Mischung aus leiser Neugierde und froher Spannung erwarten. Endlich mal was anderes. Statt der Lehrkraft stellen drei kichernde Schülerinnen den Autoren, der in München lebt und libanesische Wurzeln hat, ihren Mitschülern und Mitschülerinnen vor. Pierre Jarawan gelingt es dann tatsächlich vom ersten Moment an, das Interesse der Jugendlichen für seinen Roman Ein Lied für die Vermissten (Berlin Verlag 2020) zu wecken.

„Es war so. Und es war nicht so. Yeki Bud. Yeki Nabud.“ – Der ungesicherte und zugleich wirksame Möglichkeitsraum der Geschichte wird hier mit diesem persischen Eingangszitat von Jarawan heraufbeschworen. Und nicht nur Amin, den Protagonisten des Romans, verschlägt es in das heutige und – in seiner Spurensuche nach den 17.000 Vermissten des Bürgerkriegs – in das damalige Libanon, sondern imaginär auch die zuhörenden Jugendlichen an diesem blasskühlen Münchner Wintermorgen.

Pierre Jarawan liest am Wittelsbacher Gymnasium (c) Literaturportal Bayern

Jarawan hat auch viel zu sagen, was die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler weckt. Der Autor bindet die Jugendlichen, nach ihren eigenen Herkunftsgeschichten und Erfahrungen fragend, von vornherein in seine Lesung ein. Diese gleicht eher einem Vortrag, illustriert von kontrastreichen Bildern über ein allgemein immer noch viel zu unbekanntes Land: den Libanon. Den Schülerinnen und Schülern war deutlich ihre Überraschung anzumerken, als sie etwa erfuhren, dass es insgesamt 16 Religionsgemeinschaften im Libanon gibt und dass das Parlament laut Verfassung zu jeweils 50 Prozent aus muslimischen und christlichen Bekennenden bestehen muss. Oder dass im gesamten Libanon etwa nur dreimal so viel Menschen wohnen wie in München. Oder, dass der Libanon das einzige arabische Land ohne Wüste ist. Oder, oder…

Die ehemalige Prachtstraße der Hauptstadt Beirut etwa, die während des 15-jährigen Bürgerkriegs, der erst 1990 endete, die „Grüne Grenze“ zwischen der damals in Ost- und Westbeirut geteilten Stadt genannt wurde, war bis zum Ende des Krieges so überwuchert und von der Natur eingenommen, dass sie aussah wie aus einem dystopischen Thriller, in dem sich die wenigen Überlebenden in wilde Gebiete jenseits der Menschen vorwagen. Heute handelt es sich wieder um eine belebte Geschäftsstraße.

„Ihr lernt viel über das Schreiben, wenn ihr viel lest“

Der Informationsbedarf ist groß, da auf so wenig Bekanntes aufzubauen ist, weswegen der Bericht über den Libanon weit mehr Raum einnimmt, als die Lesung selbst. Und so wollen die Jugendlichen anschließend auch vieles vom Autor wissen: etwa, ob die Großmutter, die Pierre Jarawan in seinem Roman Ein Lied für die Vermissten beschreibt, auf seine eigene Großmutter anspielt, was Jarawan verneint, und wie lange er an dem Roman gearbeitet hat. Er kommt auf seine Vorliebe für die anglo-amerikanische Literatur, etwa John Irving, zu sprechen; eine Literatur, die sich der großen Themen und Bögen annimmt. Auf seine Frage, welche Bücher denn die Schülerinnen und Schüler gerne mögen, erntet er allerdings ein leicht verschämtes Schweigen. Jarawans Botschaft an die eigentlich wissbegierigen Jugendlichen ist daher besonders wichtig: „Ihr lernt viel über das Schreiben, wenn ihr selbst viel lest.“

Spürbar wird in dieser Lesung vor allem eines: wie sehr die Gegenwart in die Vergangenheit zurückreicht.

(c) Literaturportal Bayern

Vergangenheit, die in die Gegenwart ragt

Meine eigene Lesung aus dem Roman Wenn wir heimkehren (DuMont 2021) über das Leben der Großeltern während des Zweiten Weltkriegs und die Frage, inwieweit sich Traumata in die nächsten Generationen weitervererben, lässt genau das Umgekehrte spürbar werden: wie sehr die Vergangenheit in die Gegenwart hineinragt.

Die anschließende Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern der elften Jahrgangsstufe gestaltet sich ebenso lebhaft wie, nach anfänglichem Zögern, recht persönlich. Besonders aufschlussreich ist die allgemeine und auch von Seiten der anwesenden Lehrkräfte unterstützte Erkenntnis, wie sehr die Legitimation über das eigene Leben als etwas Mitteilens- und Erinnerungswürdiges zu sprechen, in der Generation der (heutigen) Groß- und Urgroßeltern noch männlich besetzt ist.

Es erscheint den Jugendlichen, mit nur vereinzelten Ausnahmen, als sei der Zweite Weltkrieg eine fast ausschließlich männliche Angelegenheit gewesen. Entsprechend fällt auch die offizielle Geschichtsschreibung aus, so die vorherrschende Meinung. Umso wichtiger wirken daher die ergänzenden Lebensgeschichten von Müttern und Großmüttern, wie auch in Wenn wir heimkehren, die die Erfahrung von Geschichte als Familiengeschichte um diese weiblichen Perspektiven ergänzen.

Eine in der Schule zeitgleich stattfindende Ausstellung über die Zeit der Deportationen von Münchner Jüdinnen und Juden hat die Sensibilität der Jugendlichen für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Antisemitismus und der Verantwortung, sich mit dem Erbe der Vergangenheit auch weiterhin achtsam auseinanderzusetzen, zudem sicherlich geschärft.

Ein bisschen Magie schadet nie

In der sechsten Jahrgangsstufe durfte es ein wenig realitätsferner, dafür magischer zugehen. Der Fantasie-Abenteuerroman Nelumbiya. Im Land der magischen Pflanzen (Arena 2023) der Autorin Margit Ruile entführt die Kinder für eine Doppelstunde in das magische Reich Nelumbiya, in dem es nicht nur sprechende Bäume und Pflanzen gibt, sondern auch auserwählte Kinder, in deren Zentrum die Heldin Tara steht, die zu jeweils besonderen Pflanzenarten magische Verbindungen aufnehmen können.

Während einer am Kanon des Fantasieromans geschulten Leserin wie mir diese Auftrags-Geschichte auf Ebene der Handlung und Figurenentwicklung leider wenig überraschend daherkommt und eher wie eine handwerklich solide, liebeswerte Kollage aus bekannten, konventionellen Versatzstücken vorkommt, wirken die Kinder zumindest ambivalent in ihren Reaktionen. Viele gleiten innerlich still oder äußerlich unruhig weg, andere lassen sich aber auch gerne auf die Magie dieser von Margot Ruile durchaus charmant vorgetragenen Märchenstunde ein. Besonders die Jungen waren ansprechbar und immer dann bei der Sache, wenn es etwas für sie zu tun gab. Geschickt verstand es die Autorin, die Schülerinnen und Schüler mit kleinen Mitmachaktionen einzubinden, indem sie Einzelne nach vorne bat, um Illustrationen von Figuren und Pflanzen aus dem Buch hochzuhalten. Die Kinder wurden animiert, auf besondere Signalwörter zu achten und wurden auch chorisch zum Sprechen bestimmter Zeilen eingeladen.

Auch bei Margit Ruile wie schon bei Pierre Jarawan und mir war die anschließende Fragerunde mit den Schülerinnen und Schülern lebhaft und produktiv. Da im Falle dieses Abenteuerromans eine Verfilmung geplant ist, ging es viel um die Frage der Verfilmung als Comic oder mit realen Personen. Die Kinder wollten wissen, welche Figur die Autorin selbst am liebsten mag.

Margit Ruile liest am Wittelsbacher Gymnasium (c) Literaturportal Bayern

Wie viel verdienen Sie?

Überhaupt fiel das ausgeprägte Interesse bei den Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen am Verdienst der Autorinnen und Autoren auf. Es zeigt sich einmal mehr, dass über die realen Lebensbedingungen eines Schriftstellerdaseins so gut wie nichts bekannt ist. Das reiche oder umgekehrt am Hungertuch nagende, weltabgewandte Genie herrscht weiterhin als Phantombild vor. Insofern kam allen Lesenden hier auch die Aufgabe zu, aufklärend über Arbeitsverträge und Schreibprozesse zu sprechen und den Schülerinnen und Schülern das Berufsbild „Autor“ oder „Autorin“ vorzustellen.

Dass Literatur lebendig ist, vielseitig und blühend – dank des Engagements aller beteiligten Lehrkräfte des Wittelsbacher Gymnasiums gingen an diesem Tag sicherlich sehr viele Jugendliche mit diesem Eindruck nach Hause, ebenso wie wir.