Vom Sinn der Sauklaue für die Wissenschaft oder: Zettelkästen als Geisteshalter

Die 158. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunkt Vom Geist der Universität. Im folgenden Artikel geht Friedrich Ulf Röhrer-Ertl der Frage nach, wie Wissen über die Jahrhunderte gespeichert und exzerpiert wurde und warum es auch heute noch sinnvoll ist, die Funktionsweise von Zettelkästen zu kennen.

*

Der gute alte Zettelkasten ist an der Universität längst ausgestorben. Gut, es gibt citavi und andere Programme, die manche Studierenden – so sie denn tatsächlich studieren – verwenden. Aber sie sind nicht dasselbe. Moderne Wissenschaft steht unter mehr Druck denn je, es muss nicht nur Klasse, sondern vor allem Masse produziert werden. Selbst die ehrwürdigen Akademien wickeln mit Freude Langzeitprojekte in der Forschung ab, denn es gilt das Gesetz des Marktes und der Marktschreierei, wo alles besonders, alles neu sein muss. Zitationsprogramme dienen dieser Programmatik, denn hier geht es darum, effektiv zu sein, schnell zu sein. Das Ideal, möchte man meinen, ist dabei oft genug das Ausschlachten bereits digital vorhandener Texte für die digitale Erstellung weiterer Ergüsse. Die Durchdringung eines Themas, die Rezeption eines Gesamttextes und nicht nur jener Passage, die das nötige Suchwort enthält, alles das scheint seltener zu werden.

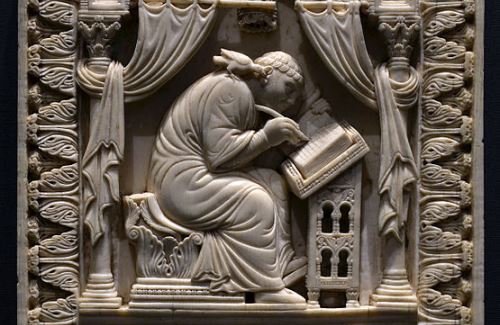

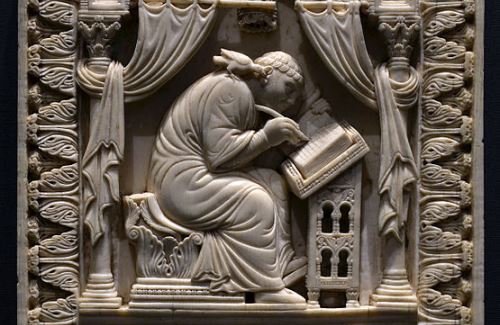

Bildung, Wissenschaft, das war fast von Anfang an immer mit der Möglichkeit verbunden, sowohl an Texte heranzukommen als auch daran, sie exzerpieren zu können. Die Antike bot mit Tontafeln, Papyri, Wachstafeln und Tonscherben dazu bereits recht umfangreiche Möglichkeiten. Im europäischen Mittelalter reduzierten sich diese. Der Hauptbeschreibstoff war über ein Jahrtausend hinweg Pergament – wunderbare, aufwändig gegerbte Tierhaut, haltbar, dauerhaft und sehr, sehr teuer. Papyrus war für weite Teile Europas keine Option mehr und auch die Ostraka der alten Griechen waren nicht mehr so en vogue. Blieb neben Birkenrinde in manchen Teilen des Kontinents noch die gute alte Wachstafel, das Moleskine der Antike wie des Mittelalters. Sehr zum Leidwesen eines modernen Forschers, möchte man sagen, erhalten bleiben Wachstafeln höchstens mal, wenn sie beim Sinnieren oder zur Müllentsorgung in die Latrine gefallen sind. Mittelalterliche Notizen haben sich deswegen nur dann erhalten, wenn dafür die Leerräume von Pergamenthandschriften genutzt wurden – oder wenn der Autor wichtig genug war, dass man ihm genügend Pergament zur Verfügung stellte. Thomas von Aquin war so jemand, der doctor angelicus war bereits zu Lebzeiten zu genug Ruhm gelangt, dass ihn zwei Sekretäre und genug Schreibstoff begleiteten, damit nur nichts von seiner Theologie der Nachwelt entgehen konnte. Thomas ist damit in gewisser Hinsicht auch der Erfinder der modernen Sauklaue, seine ist so schlimm, dass nur wenige Experten sie lesen können (vermutlich noch weniger sie lesen wollen).

Mit dem Aufkommen von Papiermühlen kommt dann das Notizheft in die Welt, zunächst nur als lose Zusammenstellung gefalteter Bögen, die man vielleicht hier und da mit Bändern zusammenband und ansonsten am Arbeitsplatz liegend lagerte. So manche Gebrauchshandschrift in den Bibliotheken besteht aus nachträglich gebundenen Notizen. Von Johannes Aventinus haben sich mehrere solche Konvolute erhalten, in denen es teilweise wild hin- und hergeht – vermutlich im Nachhinein sogar noch mehr, denn beim postmortalen Zusammenbinden der adversaria autographa hat man sich, wie’s scheint, nicht groß um die innere Ordnung gekümmert. Sozusagen auch hier mehr Interesse an Bibliotheksmasse als an inhaltlicher Stringenz. Natürlich könnte man auch an die Aufzeichnungen eines Leonardo da Vinci, geschrieben in Spiegelschrift, und viele andere denken. Das Notizblatt, Notizheft, Notizbuch ist in die Geschichte getreten und ist heute noch, wenn man Buchläden betritt, ein beliebter Geschenkeartikel, bei dem man sich oft fragt, wie viele unbenutzte Notizbücher dann als liebe Geschenke in den Haushalten der Welt darauf harren, befüllt zu werden.

Mit der Explosion des Wissens in der Renaissance fing auch die Beschäftigung damit an, wie man dieses Wissen in sich aufnehmen und nutzen kann. Zahlreiche Schriften zur ars excerpendi, der Kunst, sich die wichtigsten Aussagen eines Textes herauszuschreiben, erschienen (wieder ein Blick auf die Notizblätter Aventins – nein, den interessierte zuviel, seine ars excerpendi war definitiv nicht schulbuchmäßig). Offenbar kam dann ein gewisser Thomas Harrison um 1640 als Erster auf die Idee, solche Notizen auseinanderzuschneiden und die einzelnen Exzerpte in einem Kasten mit vielen Schubladen, einer arca studiorum, einzuordnen – Geburt des Zettelkastens und in gewisser Hinsicht der ersten modernen Suchmaschine. Harrison starb verarmt in einem Schuldgefängnis, aber seine Idee wurde von anderen, vor allem von Vincentius Placcius (1642-1699), einem Juristen und Bibliothekar aus Hamburg, verbreitet. Der vielleicht im wahren Leben hanseatisch wortkarge, schriftliche aber unter akuter Logorrhoë leidende Placcius war einer dieser Vielschreiber der Barockzeit, die man durchaus auch mal lesen sollte, auch wenn einem dabei oft genug die Tränen kommen. In seinem Buch De Arte Excerpendi [oder] Vom Gelahrten Buchhalten führt Placcius 1689 – trotz des deutschen Untertitels komplett auf Latein – zahlreiche Möglichkeiten auf, wie man Texte bearbeiten, exzerpieren und die Exzerpte speichern kann. Von der Lösung für Wohlhabende – gute Texte werden mit Leerseiten durchschossen gebunden, da hat man den Notizzettel gleich direkt am Text – über Harrisons Arche bis hin zu Placcius eigenem Exzerptenschrank, in dem die Notizzettel wie Würste oder Schinken an Haken aufgehängt werden.

Vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sind Wissenschaft, aber auch Literatur kaum ohne Zettelkästen zu denken. Ein Wissenschaftler, auch ein Schriftsteller hatte zu lesen, zu exzerpieren, seine Ideen und Funde auf Zetteln zu notieren und diese wiederum zu ordnen. Ein Jean Paul, dessen durchnummerierte und durch Register selbst erschlossene „Zettelkästen“, die es im Quintus Fixlein sogar in den Titel geschafft haben, in Wirklichkeit immer Notizhefte waren, arbeitete mit ihnen, ebenso Leibniz, Kant, Fontane, Verne, Aby Warburg, Walter Kempowski, Niklas Luhmann, Michael Ende und tausende andere. Nicht alle Wissenschaftler und sicher nicht alle Schriftsteller verwendeten Zettelkästen, aber doch erstaunlich viele. Und weil Notizen schnell, unauffällig und nur für die Person selbst gedacht sind, sind sie selten „schön“ geschrieben. So ist jeder Zettelkasten nicht nur in seiner Ordnung individuell, wie der von Leibniz beweist, denn da sind die „Zettel“ in die heutige Niedersächsische Staatsbibliothek ohne den „Kasten“ (in Leibniz‘ Fall ein wiederverwendeter spezieller Kabinettschrank) übernommen worden, die Ordnung ist dabei so durcheinandergeraten, dass sie wohl nie wieder rekonstruiert werden kann; kaum irgendwo wird man die Schrift großer und kleiner Menschen so unverfälscht hässlich vorfinden. Und wenn dann aus diesen hässlichen Blättchen schöne Literatur entsteht, hat das etwas wunderbar Lyrisches.

Mit der Hand zu schreiben ist eine Mnemotechnik, Menschen merken sich jene Dinge besser, die sie mit der Hand notiert haben als die, die sie nur mit der Tastatur oder mit „Copy & Paste“ auf digitalen Blättern verräumt haben. Auch so ist eine Sauklaue nichts, wofür man sich schämen müsste, denn nicht wie wir etwas scheiben ist wichtig, sondern dass wir etwas schreiben. „Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet“, so endet ein im Mittelalter beliebter Schreibervers. Der Körper leidet, aber er lernt auch, könnte man hinzufügen. Und aus dem Gelernten, aus den Zetteln, kann man physisch wie geistig das herausziehen, was man zu einem Thema benötigt.

Als ich 1998 mein Studium begann, bestand nur einer meiner Dozenten in den Proseminaren darauf, dass wir die Funktionsweise von Zettelkästen kennenlernten. Er hatte keinen Zweifel daran, dass wir alle keinen mehr aufbauen würden, aber wir sollten wenigstens wissen, worauf wir verzichteten. Wenn ich heute so auf meinen eigenen zettellosen Datenwust schaue, den ein halbertes Leben produziert hat: Ich hätte besser auf ihn gehört.

Vom Sinn der Sauklaue für die Wissenschaft oder: Zettelkästen als Geisteshalter

Die 158. Ausgabe der Zeitschrift Literatur in Bayern widmet sich dem Schwerpunkt Vom Geist der Universität. Im folgenden Artikel geht Friedrich Ulf Röhrer-Ertl der Frage nach, wie Wissen über die Jahrhunderte gespeichert und exzerpiert wurde und warum es auch heute noch sinnvoll ist, die Funktionsweise von Zettelkästen zu kennen.

*

Der gute alte Zettelkasten ist an der Universität längst ausgestorben. Gut, es gibt citavi und andere Programme, die manche Studierenden – so sie denn tatsächlich studieren – verwenden. Aber sie sind nicht dasselbe. Moderne Wissenschaft steht unter mehr Druck denn je, es muss nicht nur Klasse, sondern vor allem Masse produziert werden. Selbst die ehrwürdigen Akademien wickeln mit Freude Langzeitprojekte in der Forschung ab, denn es gilt das Gesetz des Marktes und der Marktschreierei, wo alles besonders, alles neu sein muss. Zitationsprogramme dienen dieser Programmatik, denn hier geht es darum, effektiv zu sein, schnell zu sein. Das Ideal, möchte man meinen, ist dabei oft genug das Ausschlachten bereits digital vorhandener Texte für die digitale Erstellung weiterer Ergüsse. Die Durchdringung eines Themas, die Rezeption eines Gesamttextes und nicht nur jener Passage, die das nötige Suchwort enthält, alles das scheint seltener zu werden.

Bildung, Wissenschaft, das war fast von Anfang an immer mit der Möglichkeit verbunden, sowohl an Texte heranzukommen als auch daran, sie exzerpieren zu können. Die Antike bot mit Tontafeln, Papyri, Wachstafeln und Tonscherben dazu bereits recht umfangreiche Möglichkeiten. Im europäischen Mittelalter reduzierten sich diese. Der Hauptbeschreibstoff war über ein Jahrtausend hinweg Pergament – wunderbare, aufwändig gegerbte Tierhaut, haltbar, dauerhaft und sehr, sehr teuer. Papyrus war für weite Teile Europas keine Option mehr und auch die Ostraka der alten Griechen waren nicht mehr so en vogue. Blieb neben Birkenrinde in manchen Teilen des Kontinents noch die gute alte Wachstafel, das Moleskine der Antike wie des Mittelalters. Sehr zum Leidwesen eines modernen Forschers, möchte man sagen, erhalten bleiben Wachstafeln höchstens mal, wenn sie beim Sinnieren oder zur Müllentsorgung in die Latrine gefallen sind. Mittelalterliche Notizen haben sich deswegen nur dann erhalten, wenn dafür die Leerräume von Pergamenthandschriften genutzt wurden – oder wenn der Autor wichtig genug war, dass man ihm genügend Pergament zur Verfügung stellte. Thomas von Aquin war so jemand, der doctor angelicus war bereits zu Lebzeiten zu genug Ruhm gelangt, dass ihn zwei Sekretäre und genug Schreibstoff begleiteten, damit nur nichts von seiner Theologie der Nachwelt entgehen konnte. Thomas ist damit in gewisser Hinsicht auch der Erfinder der modernen Sauklaue, seine ist so schlimm, dass nur wenige Experten sie lesen können (vermutlich noch weniger sie lesen wollen).

Mit dem Aufkommen von Papiermühlen kommt dann das Notizheft in die Welt, zunächst nur als lose Zusammenstellung gefalteter Bögen, die man vielleicht hier und da mit Bändern zusammenband und ansonsten am Arbeitsplatz liegend lagerte. So manche Gebrauchshandschrift in den Bibliotheken besteht aus nachträglich gebundenen Notizen. Von Johannes Aventinus haben sich mehrere solche Konvolute erhalten, in denen es teilweise wild hin- und hergeht – vermutlich im Nachhinein sogar noch mehr, denn beim postmortalen Zusammenbinden der adversaria autographa hat man sich, wie’s scheint, nicht groß um die innere Ordnung gekümmert. Sozusagen auch hier mehr Interesse an Bibliotheksmasse als an inhaltlicher Stringenz. Natürlich könnte man auch an die Aufzeichnungen eines Leonardo da Vinci, geschrieben in Spiegelschrift, und viele andere denken. Das Notizblatt, Notizheft, Notizbuch ist in die Geschichte getreten und ist heute noch, wenn man Buchläden betritt, ein beliebter Geschenkeartikel, bei dem man sich oft fragt, wie viele unbenutzte Notizbücher dann als liebe Geschenke in den Haushalten der Welt darauf harren, befüllt zu werden.

Mit der Explosion des Wissens in der Renaissance fing auch die Beschäftigung damit an, wie man dieses Wissen in sich aufnehmen und nutzen kann. Zahlreiche Schriften zur ars excerpendi, der Kunst, sich die wichtigsten Aussagen eines Textes herauszuschreiben, erschienen (wieder ein Blick auf die Notizblätter Aventins – nein, den interessierte zuviel, seine ars excerpendi war definitiv nicht schulbuchmäßig). Offenbar kam dann ein gewisser Thomas Harrison um 1640 als Erster auf die Idee, solche Notizen auseinanderzuschneiden und die einzelnen Exzerpte in einem Kasten mit vielen Schubladen, einer arca studiorum, einzuordnen – Geburt des Zettelkastens und in gewisser Hinsicht der ersten modernen Suchmaschine. Harrison starb verarmt in einem Schuldgefängnis, aber seine Idee wurde von anderen, vor allem von Vincentius Placcius (1642-1699), einem Juristen und Bibliothekar aus Hamburg, verbreitet. Der vielleicht im wahren Leben hanseatisch wortkarge, schriftliche aber unter akuter Logorrhoë leidende Placcius war einer dieser Vielschreiber der Barockzeit, die man durchaus auch mal lesen sollte, auch wenn einem dabei oft genug die Tränen kommen. In seinem Buch De Arte Excerpendi [oder] Vom Gelahrten Buchhalten führt Placcius 1689 – trotz des deutschen Untertitels komplett auf Latein – zahlreiche Möglichkeiten auf, wie man Texte bearbeiten, exzerpieren und die Exzerpte speichern kann. Von der Lösung für Wohlhabende – gute Texte werden mit Leerseiten durchschossen gebunden, da hat man den Notizzettel gleich direkt am Text – über Harrisons Arche bis hin zu Placcius eigenem Exzerptenschrank, in dem die Notizzettel wie Würste oder Schinken an Haken aufgehängt werden.

Vom 18. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sind Wissenschaft, aber auch Literatur kaum ohne Zettelkästen zu denken. Ein Wissenschaftler, auch ein Schriftsteller hatte zu lesen, zu exzerpieren, seine Ideen und Funde auf Zetteln zu notieren und diese wiederum zu ordnen. Ein Jean Paul, dessen durchnummerierte und durch Register selbst erschlossene „Zettelkästen“, die es im Quintus Fixlein sogar in den Titel geschafft haben, in Wirklichkeit immer Notizhefte waren, arbeitete mit ihnen, ebenso Leibniz, Kant, Fontane, Verne, Aby Warburg, Walter Kempowski, Niklas Luhmann, Michael Ende und tausende andere. Nicht alle Wissenschaftler und sicher nicht alle Schriftsteller verwendeten Zettelkästen, aber doch erstaunlich viele. Und weil Notizen schnell, unauffällig und nur für die Person selbst gedacht sind, sind sie selten „schön“ geschrieben. So ist jeder Zettelkasten nicht nur in seiner Ordnung individuell, wie der von Leibniz beweist, denn da sind die „Zettel“ in die heutige Niedersächsische Staatsbibliothek ohne den „Kasten“ (in Leibniz‘ Fall ein wiederverwendeter spezieller Kabinettschrank) übernommen worden, die Ordnung ist dabei so durcheinandergeraten, dass sie wohl nie wieder rekonstruiert werden kann; kaum irgendwo wird man die Schrift großer und kleiner Menschen so unverfälscht hässlich vorfinden. Und wenn dann aus diesen hässlichen Blättchen schöne Literatur entsteht, hat das etwas wunderbar Lyrisches.

Mit der Hand zu schreiben ist eine Mnemotechnik, Menschen merken sich jene Dinge besser, die sie mit der Hand notiert haben als die, die sie nur mit der Tastatur oder mit „Copy & Paste“ auf digitalen Blättern verräumt haben. Auch so ist eine Sauklaue nichts, wofür man sich schämen müsste, denn nicht wie wir etwas scheiben ist wichtig, sondern dass wir etwas schreiben. „Drei Finger schreiben, der ganze Körper leidet“, so endet ein im Mittelalter beliebter Schreibervers. Der Körper leidet, aber er lernt auch, könnte man hinzufügen. Und aus dem Gelernten, aus den Zetteln, kann man physisch wie geistig das herausziehen, was man zu einem Thema benötigt.

Als ich 1998 mein Studium begann, bestand nur einer meiner Dozenten in den Proseminaren darauf, dass wir die Funktionsweise von Zettelkästen kennenlernten. Er hatte keinen Zweifel daran, dass wir alle keinen mehr aufbauen würden, aber wir sollten wenigstens wissen, worauf wir verzichteten. Wenn ich heute so auf meinen eigenen zettellosen Datenwust schaue, den ein halbertes Leben produziert hat: Ich hätte besser auf ihn gehört.