Born in Translation

Der 1963 in Charkiw geborene Schriftsteller und bildende Künstler Alexander Milstein lebt seit 1995 in München. Nach dem Studium der Mathematik beginnt er 1988 zu schreiben. Seitdem hat er acht Bücher mit Prosa veröffentlicht, die Hälfte davon in Russland und die andere Hälfte in der Ukraine, wo 2017 das Buch Pyatipol erscheint, in dem neben Texten erstmals Bilder des Autors zu sehen sind. Seine Geschichten werden auch in der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift Der Freund veröffentlicht. 2017 nimmt er an Eine Brücke aus Papier in Kijiw teil. 2023 illustriert Milstein den Band Durch die Zeiten und trägt außerdem einen Text dazu bei. Seine Malerei bezieht sich teilweise auf seine literarischen Werke. Er zeigt sie in Ausstellungen und fügt sie seit Pjatipol auch in seine Bücher ein. „Born in Translation“ ist ein Auszug aus dem Roman "Vor dem Damm“ von Alexander Milstein, erschienen 2017 in dem Buch Pyatipol in Kiyw, Vozdvizhenka, ARTS HOUSE.

*

Aufgrund von Lebensumständen musste ich einmal den Schriftsteller A. K. Goldfarb fragen, ob ich eine Zeitlang bei ihm wohnen könnte.

Wie man in meinem Heimatland in solchen Fällen sagt: „sich einschreiben“.

Eine dumme Tautologie, und man müsste diese Scherze vermeiden, allein schon aus Dankbarkeit für das Dach.

Aber im Ernst: Goldfarb ist, soweit ich weiß, ein echter Schriftsteller. Er ist in vielen Ländern veröffentlicht, hier und da verfilmt, lebt von seinen Tantiemen, was sehr selten ist, da müssen Sie mir zustimmen.

Kein „armer Dichter“ also.

Ich hatte schon mehrere andere Versuche unternommen, aber wenn ich hörte, dass sich die Stimmen am anderen Ende sofort änderten, legte ich schnell auf. Nun, nicht sofort, ich war höflich, und sie, tja, waren ebenso höflich ...

Aber alle meine Bekannten waren froh, als sich das Gespräch einem anderen Thema zuwandte, und zwitschern und jubelten, nachdem ich ihnen gesagt hatte, dass es „nicht so aktuell“ sei, dass ich „nur gefragt“ hätte, „ich habe mich nur gefragt, wie du damit umgehen würdest, wenn plötzlich ...“

Nur Goldfarbs Stimme hatte sich, wie mir schien, nach meiner Frage nicht im Geringsten verändert.

Ich wusste sehr wohl, dass Goldfarbs Freundlichkeit und sein Interesse an meiner bescheidenen Person darauf zurückzuführen waren, dass ich mich in einem ihm unbekannten Milieu befand und ihm somit frisches Material liefern konnte. Goldfarb trank nicht viel – er tat nur so, wie die Spione in sowjetischen Filmen – und hörte meinen Erzählungen bei Wodka, den er jedes Mal mit leichten, aber köstlichen Snacks aus dem Kühlschrank holte, aufmerksam zu.

Dann tauchten meine Enthüllungen manchmal in seinen Geschichten auf, was mich ziemlich amüsierte.

Ich mochte es erst nicht mehr, als Goldfarb in einer anderen Geschichte nicht nur Episoden aus meinem Privatleben erzählte, sondern ganz allgemein, ohne sich um literarische Tarnung zu kümmern, seiner Figur meine Züge verlieh.

Das hat mich, offen gesagt, ein bisschen getroffen, und ich wollte den Genossen Goldfarb danach nicht um Bleibe bitten.

Aber was sollte ich machen, wenn Lena, mit der ich fast fünf Jahre zusammengelebt hatte, mich vor die Tür warf, und nähere Bekannte als Goldfarb hatten abgesagt ... Nun, das habe ich Ihnen schon erzählt.

Der echte Schriftsteller hatte üppigen Wohnraum: drei Zimmer, obwohl Goldfarb meist allein lebte.

Seine geheimnisvolle deutsche Freundin lebte in ihrer eigenen Wohnung. Die eigentlich leere Wohnung des Schriftstellers Goldfarb hatte eine Fläche von ... über hundert Quadratmetern.

Ich glaube nicht, dass ich ihn groß in Verlegenheit brachte.

Jedenfalls merkte ich nach vier Monaten selbst, dass mein „vorübergehender Aufenthalt“ zu lange gedauert hatte und begann, dem berühmten Sprichwort „Es gibt nichts Dauerhafteres als das Vorübergehende“ zu ähneln.

Ich habe es selbst ein paar Mal in Gesprächen mit Freunden ins Deutsche übersetzt, und aus „vorübergehend“ wurde „provisorisch“.

Es war Goldfarb, der mich mit Lebensmitteln versorgte.

Zuerst kaufte ich eigene Lebensmittel, aber Goldfarb warf sie weg.

Er kaufte die Lebensmittel in anderen Geschäften.

Und das Geld „für Lebensmittel“ lehnte er mit den Worten ab: „Das ist so ein Quatsch, dass es sich nicht einmal lohnt, darüber zu reden.“

Eines Abends kam er plötzlich (Goldfarb ging früh zu Bett und stand früh auf, ich sah ihn selten nachts) in die Küche, und als er mich sah, wie ich fleißig eine Käseauswahl aß, die auf einem Teller im Kühlschrank stand (ich war gerade erst angekommen, ich hatte schon an verschiedenen Orten getrunken, aber noch nie einen Snack gegessen), fragte er mich mit einem sanften Lächeln, welche Käsesorten ich wirklich mochte. Oder hat er „bevorzugen“ gesagt ... Ich murmelte mit vollem Mund: „Ausgerechnet die, die Sie im Kühlschrank haben.“ Goldfarb lachte und sagte, dass ihm meine Antwort gefiel und er sie bestimmt irgendwo verwenden würde.

Es gab also doch noch eine Verwendung für mich, ja.

Witze sind Witze, aber das war nicht das Problem – nicht der Proviant, sondern die Tatsache, dass die Unterkunft meines „Provisors“ wirklich wie eine Dauerunterkunft aussah, und das war nicht unsere Vereinbarung.

Kurzum, ich war schon viel zu lang bei Goldfarb.

Als ich bei Lena schlief und mich in meinem eigenen losen Durcheinander drehte, hatte ich keine Ahnung, was in den letzten Jahren mit den Wohnungen in München passiert war –

dass sie sowohl ihren Preis verdoppelt hatten als auch äußerst knapp geworden waren, d. h. man fand keine mehr.

Selbst wenn man ein anständiger Bürger mit einem guten Gehalt ist und kein „Fremder“ ohne besonderen Beruf wie ich, ist es fast unmöglich, eine Einzimmerwohnung zu einem menschlichen Preis zu finden.

Aber ich ließ mich lange Zeit nicht entmutigen, ging zu „Besichtigungen“ – wo jedes Mal ein riesiger Andrang herrschte und der Eigentümer natürlich nicht mich auswählte. Ich war beim Wohnungsamt als „Obdachloser“ registriert und ich dachte, dass man mir irgendwann eine „Sozialwohnung“ anbieten würde.

Man sagte mir zwar, dass diese Wartezeit fünf oder sechs Jahre betragen könnte. Aber ich war trotzdem nicht entmutigt, oder?

Nur der Schriftsteller wurde nach einer Weile mutlos.

Er hörte keine neuen Geschichten mehr von mir ... oder hörte sie sich nur halbherzig an: Es schien, als hätte ich ihm alles über mich erzählt, bevor er mich aufnahm. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich in dieser Stadt seit einiger Zeit im Kreis drehte.

Schon lange gab es nichts Neues.

München leuchtete.

Im Allgemeinen war ich Goldfarb weder nützlich noch lästig: Ich schlich auf Zehenspitzen nachts oder im Morgengrauen, wenn ich an dem Tag nicht irgendwo anders in der Innenstadt rumgehangen hatte, durch seine Wohnung, tippelte wie eine Maus in mein Zimmer und schlief dort friedlich auf der Couch ein.

Mein Handy war immer auf lautlos gestellt. Im Allgemeinen gab ich kaum Geräusche von mir, ich war in all diesen Monaten gesund, ich nieste nicht, ich schnarchte nicht viel –. Ich wusste es, da ich früher eine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt hatte ... meiner Meinung nach bereitete ich Goldfarb keinerlei Unannehmlichkeiten. Aber Goldfarb wurde trauriger und trauriger ... Ich konnte es in seinem Gesicht sehen, obwohl ich ihm zugutehalten muss, dass er nie etwas sagte.

Bis er auf eine Idee kam, die er schließlich laut aussprach.

Zuerst wollte er mir sogar eine unveröffentlichte seiner frühen Erzählungen geben.

Übrigens hatte er mir am Tag zuvor, dass meine Ankunft spät in der Nacht ihn aufweckte und er danach nicht mehr schlafen konnte, egal wie sehr er sich bemühte. Er wälzte sich bis zum Morgen hin und her.

„Ich lag da und dachte daran, wie treffend Choran gesagt hat: „Schlaflosigkeit macht aus uns Selbstmordtheoretiker ...“

„Hast du mich wirklich reinkommen hören?“, fragte ich ihn.

„Und ob“, sagte Goldfarb.

Ich hatte ein schlechtes Gewissen, verständlicherweise.

Das einzige, was fehlt, ist, dass Goldfarb von der Theorie zur Praxis übergeht, dachte ich.

Ein Schriftsteller und Selbstmord, das ist so ein Thema ...

Ganz so dramatisch war es natürlich nicht.

Ich wusste, dass Goldfarb zu Übertreibungen neigte.

Dennoch war klar, dass ich mir eine andere Bleibe suchen musste.

Ich sagte, dass er nie ein Wort darüber verloren hatte, dass ich das tun sollte, aber jetzt erinnerte ich mich, dass Goldfarb sich nicht nur darüber beschwert hatte, dass ich seinen Schlaf störte.

Er hat einmal gesagt, dass ein Schriftsteller bei der Arbeit eine so absolute Einsamkeit bräuchte, dass es ihm vorkam, als gäbe es niemanden auf der Welt außer ihm, sagte Goldfarb.

Aber gleichzeitig wollte er das offenbar nicht wie eine plumpe Anspielung klingen lassen und stürzte sich in eine lange Diskussion über den schriftstellerischen Solipsismus.

Von der Maxime „Jeder Schriftsteller schreibt in seinem Leben nur ein einziges Buch“ bis hin zu „Alle Bücher werden eigentlich von einem einzigen Schriftsteller geschrieben“ – ungefähr in diesem Bereich.

Wahrscheinlich, damit seine vorherigen Worte nicht wie „Es ist Zeit für dich, von hier zu verschwinden, Kumpel“ aussehen.

Oder eine sehr, sehr subtile Andeutung.

Ich habe ihn zwar verstanden, aber ich habe ihn nicht gefragt, ob ich gehen soll ... Wenn er ja gesagt hätte, wohin sollte ich gehen?

Nein, ich wusste, dass Goldfarb nichts dergleichen äußern würde, aber ich musste ein anderes Obdach finden.

Ich hörte mich wieder um – mit dem gleichen Ergebnis wie vor ein paar Monaten. Und dann sagte Goldfarb:

„Es gibt ein Haus für Dolmetscher. Wir sollten versuchen, dir dort ein Stipendium zu besorgen.“

„Was heißt das? Ich verstehe dich nicht.“

„Sie haben eine Menge Geld, oder besser gesagt, sie haben es nicht, das Geld kommt aus Brüssel, aber wann genau ... es kommt … das Geld … die Verwaltung des Dolmetscher-Hauses ist in der Regel deshalb etwas verwirrt.“

„Und warum?“

„Weil es eine Frist gibt, bis zu der dieser Betrag verausgabt werden muss. Sie werden die Mittel nicht noch einmal erhalten, wenn sie nicht alle verwenden ... Oder sie bekommen weniger Geld. Dementsprechend ... werden sie dich nicht ablehnen ... Ja, ja, ich sehe schon, das ist eine bessere Idee als die gestrige.“ Am Tag zuvor hatte mich Goldfarb verblüfft mit der Frage, wie ich mich fühlen würde, wenn seine aus verschiedenen Gründen unveröffentlichte, frühere Erzählung unter meinem Namen gedruckt würde.

Ich dachte, er würde sich über mich lustig machen.

„Sind Sie nicht von Ihren Gastgebern gelangweilt, liebe Gäste?“

Er wollte uns zum Scherz gegeneinander vertauschen: „Du wirst jetzt ein Schriftsteller sein, und da es nur einen Schriftsteller gibt, bist du jetzt ich, und ich bin ...“ Jaja, dachte ich mir und starrte Goldfarb fassungslos an.

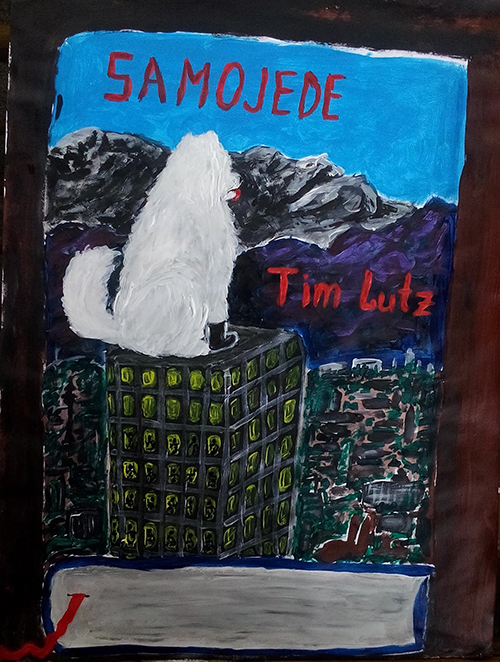

Er sprach nicht weiter, lachte und winkte ab. Aber am nächsten Tag sagte er: „Ich habe herumgestöbert und gesehen, dass es auch unveröffentlichte Übersetzungen von mir gibt”, sagte Goldfarb. „Ich habe mal ein paar Geschichten von Tim Lutz übertragen, ich weiß nicht, ob dir der Name etwas sagt. Er wurde berühmt durch seinen Roman Samojede, der aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist.

Und ich habe mal seine Kurzgeschichten übersetzt. Sie sind nicht gerade kurz ... Nur eine ist eine Seite lang, die anderen sind circa zehn Seiten lang ... Ja, das ist genug.“

„Genug wofür?“

„Um dir ein Stipendium als Übersetzer in der gesegneten Stadt Straelen zu verschaffen!”

„Wo ist denn das?“

„Es ist toll dort! Vor zehn Jahren war ich als Stipendiat da.

Keiner hat mich gefragt, was ich mache, ich war ganz auf mich allein gestellt. Anstatt zu übersetzen, habe ich dort meinen Roman Halbinsel geschrieben ... Man kann auch gar nichts tun! Oder du fängst endlich an zu schreiben – du hast mir einmal von deinem geheimen Wunsch erzählt.“

„Nun, du übertreibst. Ich sagte nur …“

„Wenn du dich langweilst, kannst du ja versuchen, etwas zu übersetzen“, sagte Goldfarb. „Schreib oder übersetze, oder starre an die Decke, wandere über die Felder auf dieser oder jener Seite. Wenn dir Holland besser gefällt, hänge dort herum und übernachte hier, ich meine in Straelen – es liegt an dir. Du kannst die ganze Zeit nur lesen – es gibt dort eine sehr umfangreiche Bibliothek. Und ich rate dir, dass du versuchst, etwas zu schreiben, die Bedingungen dort sind ideal! Hier, mit deiner Art zu leben, wirst du nie anfangen, Nikita, du wirst es immer auf später verschieben …“

„Wie sind die Bedingungen dort? Hostel? Kaserne?“

„Du hast natürlich ein Privatzimmer, allen Komfort und vieles umsonst, wie Kaffee, Wein, ja, ja – du kannst trinken, so viel du willst, der Keller ist immer voll mit nicht so schlechten Rotweinen ... und es gibt immer Päckchen mit gemahlenem Kaffee in der Küche – alles umsonst. Amsterdam ist bloß zwei Stunden entfernt ... Und Venlo erreichst du in etwa zehn Minuten mit dem Bus, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und Dolmetschen ist schließlich kein reiner Frauenberuf ... aber natürlich ist es auch kein reiner Männerberuf, das ist klar … ich meine, es wird dort auf jeden Fall Frauen geben ... Also, bist du einverstanden?“

„Ich stimme zu. Sag ich doch. Aber wie stellst du dir das vor? Oder machst du Witze?“

„Ich mache keine Witze.“

„Und was, die nehmen mich mit einem Stipendium, obwohl ich gar nichts übersetzt habe?“

„Du hörst mir nicht zu. Du hast vier Tim-Lutz-Geschichten übersetzt! Das ist genug.“

„Auch ohne Veröffentlichung?“

„Wir werden sie morgen veröffentlichen. Ich schicke sie sofort an den Redakteur der Bayerischen Hochebene, ich weiß, dass er hier in München sitzt und die neue Ausgabe fertigmacht. Er wird sie sich schnappen! Die Geschichten sind ausgezeichnet, die Übersetzungen sind erstklassig, ich war jung und allmächtig …“

Ich dachte, der Literat würde durchdrehen. Wie gut, dass er mich dabei nicht auf die Straße wirft ... obwohl er wieder so etwas andeutet ... er ist immer noch ziemlich subtil, eine Art goldfarbener Humor, ja ... und am Ende heißt es ... es ist Zeit, mein Freund, es ist Zeit, dir eine andere Bleibe zu suchen ... Das habe ich mir gesagt.

Und wie groß war meine Überraschung, als ich eine Woche später eine neue Ausgabe der Bayerischen Hochebene in den Händen hielt, in der auf Seite 235 unten, wenn auch nicht in so großen Lettern wie auf Seite 180 „Tim Lutz“, in kursiver Schrift „Nikita Galetitsch“ stand. Hinten im Magazin gab sogar einige nicht völlig frei erfundene Informationen über mich.

*

Anmerkung des Autors: Es handelt sich hierbei um den Anfang eines Detektivromans mit einem Ende, das so offen ist, dass man nur den Anfang lesen kann. Außerdem habe ich seit seinem Erscheinen andere Bilder gemalt, als im Buch enthalten waren. Die Erzählung verlagert sich in das Haus des Übersetzers, das inmitten von Spargelfeldern liegt, in denen sich irgendwann ein ehrwürdiger englischer Übersetzer in Luft auflöst, der eine wichtige Rolle bei der Geburt eines neuen Übersetzers gespielt hat – des Helden der Geschichte, der sich natürlich parallel zur Polizei auf die Suche nach ihm macht, aber da Nikita, wenn er überhaupt irgendwelche Talent hat, jedenfalls keine detektivische Begabung besitzt, ist dieser Handlungsstrang bei weitem nicht der wichtigste in diesem Schelmenroman.

Born in Translation

Der 1963 in Charkiw geborene Schriftsteller und bildende Künstler Alexander Milstein lebt seit 1995 in München. Nach dem Studium der Mathematik beginnt er 1988 zu schreiben. Seitdem hat er acht Bücher mit Prosa veröffentlicht, die Hälfte davon in Russland und die andere Hälfte in der Ukraine, wo 2017 das Buch Pyatipol erscheint, in dem neben Texten erstmals Bilder des Autors zu sehen sind. Seine Geschichten werden auch in der Süddeutschen Zeitung und der Zeitschrift Der Freund veröffentlicht. 2017 nimmt er an Eine Brücke aus Papier in Kijiw teil. 2023 illustriert Milstein den Band Durch die Zeiten und trägt außerdem einen Text dazu bei. Seine Malerei bezieht sich teilweise auf seine literarischen Werke. Er zeigt sie in Ausstellungen und fügt sie seit Pjatipol auch in seine Bücher ein. „Born in Translation“ ist ein Auszug aus dem Roman "Vor dem Damm“ von Alexander Milstein, erschienen 2017 in dem Buch Pyatipol in Kiyw, Vozdvizhenka, ARTS HOUSE.

*

Aufgrund von Lebensumständen musste ich einmal den Schriftsteller A. K. Goldfarb fragen, ob ich eine Zeitlang bei ihm wohnen könnte.

Wie man in meinem Heimatland in solchen Fällen sagt: „sich einschreiben“.

Eine dumme Tautologie, und man müsste diese Scherze vermeiden, allein schon aus Dankbarkeit für das Dach.

Aber im Ernst: Goldfarb ist, soweit ich weiß, ein echter Schriftsteller. Er ist in vielen Ländern veröffentlicht, hier und da verfilmt, lebt von seinen Tantiemen, was sehr selten ist, da müssen Sie mir zustimmen.

Kein „armer Dichter“ also.

Ich hatte schon mehrere andere Versuche unternommen, aber wenn ich hörte, dass sich die Stimmen am anderen Ende sofort änderten, legte ich schnell auf. Nun, nicht sofort, ich war höflich, und sie, tja, waren ebenso höflich ...

Aber alle meine Bekannten waren froh, als sich das Gespräch einem anderen Thema zuwandte, und zwitschern und jubelten, nachdem ich ihnen gesagt hatte, dass es „nicht so aktuell“ sei, dass ich „nur gefragt“ hätte, „ich habe mich nur gefragt, wie du damit umgehen würdest, wenn plötzlich ...“

Nur Goldfarbs Stimme hatte sich, wie mir schien, nach meiner Frage nicht im Geringsten verändert.

Ich wusste sehr wohl, dass Goldfarbs Freundlichkeit und sein Interesse an meiner bescheidenen Person darauf zurückzuführen waren, dass ich mich in einem ihm unbekannten Milieu befand und ihm somit frisches Material liefern konnte. Goldfarb trank nicht viel – er tat nur so, wie die Spione in sowjetischen Filmen – und hörte meinen Erzählungen bei Wodka, den er jedes Mal mit leichten, aber köstlichen Snacks aus dem Kühlschrank holte, aufmerksam zu.

Dann tauchten meine Enthüllungen manchmal in seinen Geschichten auf, was mich ziemlich amüsierte.

Ich mochte es erst nicht mehr, als Goldfarb in einer anderen Geschichte nicht nur Episoden aus meinem Privatleben erzählte, sondern ganz allgemein, ohne sich um literarische Tarnung zu kümmern, seiner Figur meine Züge verlieh.

Das hat mich, offen gesagt, ein bisschen getroffen, und ich wollte den Genossen Goldfarb danach nicht um Bleibe bitten.

Aber was sollte ich machen, wenn Lena, mit der ich fast fünf Jahre zusammengelebt hatte, mich vor die Tür warf, und nähere Bekannte als Goldfarb hatten abgesagt ... Nun, das habe ich Ihnen schon erzählt.

Der echte Schriftsteller hatte üppigen Wohnraum: drei Zimmer, obwohl Goldfarb meist allein lebte.

Seine geheimnisvolle deutsche Freundin lebte in ihrer eigenen Wohnung. Die eigentlich leere Wohnung des Schriftstellers Goldfarb hatte eine Fläche von ... über hundert Quadratmetern.

Ich glaube nicht, dass ich ihn groß in Verlegenheit brachte.

Jedenfalls merkte ich nach vier Monaten selbst, dass mein „vorübergehender Aufenthalt“ zu lange gedauert hatte und begann, dem berühmten Sprichwort „Es gibt nichts Dauerhafteres als das Vorübergehende“ zu ähneln.

Ich habe es selbst ein paar Mal in Gesprächen mit Freunden ins Deutsche übersetzt, und aus „vorübergehend“ wurde „provisorisch“.

Es war Goldfarb, der mich mit Lebensmitteln versorgte.

Zuerst kaufte ich eigene Lebensmittel, aber Goldfarb warf sie weg.

Er kaufte die Lebensmittel in anderen Geschäften.

Und das Geld „für Lebensmittel“ lehnte er mit den Worten ab: „Das ist so ein Quatsch, dass es sich nicht einmal lohnt, darüber zu reden.“

Eines Abends kam er plötzlich (Goldfarb ging früh zu Bett und stand früh auf, ich sah ihn selten nachts) in die Küche, und als er mich sah, wie ich fleißig eine Käseauswahl aß, die auf einem Teller im Kühlschrank stand (ich war gerade erst angekommen, ich hatte schon an verschiedenen Orten getrunken, aber noch nie einen Snack gegessen), fragte er mich mit einem sanften Lächeln, welche Käsesorten ich wirklich mochte. Oder hat er „bevorzugen“ gesagt ... Ich murmelte mit vollem Mund: „Ausgerechnet die, die Sie im Kühlschrank haben.“ Goldfarb lachte und sagte, dass ihm meine Antwort gefiel und er sie bestimmt irgendwo verwenden würde.

Es gab also doch noch eine Verwendung für mich, ja.

Witze sind Witze, aber das war nicht das Problem – nicht der Proviant, sondern die Tatsache, dass die Unterkunft meines „Provisors“ wirklich wie eine Dauerunterkunft aussah, und das war nicht unsere Vereinbarung.

Kurzum, ich war schon viel zu lang bei Goldfarb.

Als ich bei Lena schlief und mich in meinem eigenen losen Durcheinander drehte, hatte ich keine Ahnung, was in den letzten Jahren mit den Wohnungen in München passiert war –

dass sie sowohl ihren Preis verdoppelt hatten als auch äußerst knapp geworden waren, d. h. man fand keine mehr.

Selbst wenn man ein anständiger Bürger mit einem guten Gehalt ist und kein „Fremder“ ohne besonderen Beruf wie ich, ist es fast unmöglich, eine Einzimmerwohnung zu einem menschlichen Preis zu finden.

Aber ich ließ mich lange Zeit nicht entmutigen, ging zu „Besichtigungen“ – wo jedes Mal ein riesiger Andrang herrschte und der Eigentümer natürlich nicht mich auswählte. Ich war beim Wohnungsamt als „Obdachloser“ registriert und ich dachte, dass man mir irgendwann eine „Sozialwohnung“ anbieten würde.

Man sagte mir zwar, dass diese Wartezeit fünf oder sechs Jahre betragen könnte. Aber ich war trotzdem nicht entmutigt, oder?

Nur der Schriftsteller wurde nach einer Weile mutlos.

Er hörte keine neuen Geschichten mehr von mir ... oder hörte sie sich nur halbherzig an: Es schien, als hätte ich ihm alles über mich erzählt, bevor er mich aufnahm. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich in dieser Stadt seit einiger Zeit im Kreis drehte.

Schon lange gab es nichts Neues.

München leuchtete.

Im Allgemeinen war ich Goldfarb weder nützlich noch lästig: Ich schlich auf Zehenspitzen nachts oder im Morgengrauen, wenn ich an dem Tag nicht irgendwo anders in der Innenstadt rumgehangen hatte, durch seine Wohnung, tippelte wie eine Maus in mein Zimmer und schlief dort friedlich auf der Couch ein.

Mein Handy war immer auf lautlos gestellt. Im Allgemeinen gab ich kaum Geräusche von mir, ich war in all diesen Monaten gesund, ich nieste nicht, ich schnarchte nicht viel –. Ich wusste es, da ich früher eine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt hatte ... meiner Meinung nach bereitete ich Goldfarb keinerlei Unannehmlichkeiten. Aber Goldfarb wurde trauriger und trauriger ... Ich konnte es in seinem Gesicht sehen, obwohl ich ihm zugutehalten muss, dass er nie etwas sagte.

Bis er auf eine Idee kam, die er schließlich laut aussprach.

Zuerst wollte er mir sogar eine unveröffentlichte seiner frühen Erzählungen geben.

Übrigens hatte er mir am Tag zuvor, dass meine Ankunft spät in der Nacht ihn aufweckte und er danach nicht mehr schlafen konnte, egal wie sehr er sich bemühte. Er wälzte sich bis zum Morgen hin und her.

„Ich lag da und dachte daran, wie treffend Choran gesagt hat: „Schlaflosigkeit macht aus uns Selbstmordtheoretiker ...“

„Hast du mich wirklich reinkommen hören?“, fragte ich ihn.

„Und ob“, sagte Goldfarb.

Ich hatte ein schlechtes Gewissen, verständlicherweise.

Das einzige, was fehlt, ist, dass Goldfarb von der Theorie zur Praxis übergeht, dachte ich.

Ein Schriftsteller und Selbstmord, das ist so ein Thema ...

Ganz so dramatisch war es natürlich nicht.

Ich wusste, dass Goldfarb zu Übertreibungen neigte.

Dennoch war klar, dass ich mir eine andere Bleibe suchen musste.

Ich sagte, dass er nie ein Wort darüber verloren hatte, dass ich das tun sollte, aber jetzt erinnerte ich mich, dass Goldfarb sich nicht nur darüber beschwert hatte, dass ich seinen Schlaf störte.

Er hat einmal gesagt, dass ein Schriftsteller bei der Arbeit eine so absolute Einsamkeit bräuchte, dass es ihm vorkam, als gäbe es niemanden auf der Welt außer ihm, sagte Goldfarb.

Aber gleichzeitig wollte er das offenbar nicht wie eine plumpe Anspielung klingen lassen und stürzte sich in eine lange Diskussion über den schriftstellerischen Solipsismus.

Von der Maxime „Jeder Schriftsteller schreibt in seinem Leben nur ein einziges Buch“ bis hin zu „Alle Bücher werden eigentlich von einem einzigen Schriftsteller geschrieben“ – ungefähr in diesem Bereich.

Wahrscheinlich, damit seine vorherigen Worte nicht wie „Es ist Zeit für dich, von hier zu verschwinden, Kumpel“ aussehen.

Oder eine sehr, sehr subtile Andeutung.

Ich habe ihn zwar verstanden, aber ich habe ihn nicht gefragt, ob ich gehen soll ... Wenn er ja gesagt hätte, wohin sollte ich gehen?

Nein, ich wusste, dass Goldfarb nichts dergleichen äußern würde, aber ich musste ein anderes Obdach finden.

Ich hörte mich wieder um – mit dem gleichen Ergebnis wie vor ein paar Monaten. Und dann sagte Goldfarb:

„Es gibt ein Haus für Dolmetscher. Wir sollten versuchen, dir dort ein Stipendium zu besorgen.“

„Was heißt das? Ich verstehe dich nicht.“

„Sie haben eine Menge Geld, oder besser gesagt, sie haben es nicht, das Geld kommt aus Brüssel, aber wann genau ... es kommt … das Geld … die Verwaltung des Dolmetscher-Hauses ist in der Regel deshalb etwas verwirrt.“

„Und warum?“

„Weil es eine Frist gibt, bis zu der dieser Betrag verausgabt werden muss. Sie werden die Mittel nicht noch einmal erhalten, wenn sie nicht alle verwenden ... Oder sie bekommen weniger Geld. Dementsprechend ... werden sie dich nicht ablehnen ... Ja, ja, ich sehe schon, das ist eine bessere Idee als die gestrige.“ Am Tag zuvor hatte mich Goldfarb verblüfft mit der Frage, wie ich mich fühlen würde, wenn seine aus verschiedenen Gründen unveröffentlichte, frühere Erzählung unter meinem Namen gedruckt würde.

Ich dachte, er würde sich über mich lustig machen.

„Sind Sie nicht von Ihren Gastgebern gelangweilt, liebe Gäste?“

Er wollte uns zum Scherz gegeneinander vertauschen: „Du wirst jetzt ein Schriftsteller sein, und da es nur einen Schriftsteller gibt, bist du jetzt ich, und ich bin ...“ Jaja, dachte ich mir und starrte Goldfarb fassungslos an.

Er sprach nicht weiter, lachte und winkte ab. Aber am nächsten Tag sagte er: „Ich habe herumgestöbert und gesehen, dass es auch unveröffentlichte Übersetzungen von mir gibt”, sagte Goldfarb. „Ich habe mal ein paar Geschichten von Tim Lutz übertragen, ich weiß nicht, ob dir der Name etwas sagt. Er wurde berühmt durch seinen Roman Samojede, der aus der Sicht eines Hundes geschrieben ist.

Und ich habe mal seine Kurzgeschichten übersetzt. Sie sind nicht gerade kurz ... Nur eine ist eine Seite lang, die anderen sind circa zehn Seiten lang ... Ja, das ist genug.“

„Genug wofür?“

„Um dir ein Stipendium als Übersetzer in der gesegneten Stadt Straelen zu verschaffen!”

„Wo ist denn das?“

„Es ist toll dort! Vor zehn Jahren war ich als Stipendiat da.

Keiner hat mich gefragt, was ich mache, ich war ganz auf mich allein gestellt. Anstatt zu übersetzen, habe ich dort meinen Roman Halbinsel geschrieben ... Man kann auch gar nichts tun! Oder du fängst endlich an zu schreiben – du hast mir einmal von deinem geheimen Wunsch erzählt.“

„Nun, du übertreibst. Ich sagte nur …“

„Wenn du dich langweilst, kannst du ja versuchen, etwas zu übersetzen“, sagte Goldfarb. „Schreib oder übersetze, oder starre an die Decke, wandere über die Felder auf dieser oder jener Seite. Wenn dir Holland besser gefällt, hänge dort herum und übernachte hier, ich meine in Straelen – es liegt an dir. Du kannst die ganze Zeit nur lesen – es gibt dort eine sehr umfangreiche Bibliothek. Und ich rate dir, dass du versuchst, etwas zu schreiben, die Bedingungen dort sind ideal! Hier, mit deiner Art zu leben, wirst du nie anfangen, Nikita, du wirst es immer auf später verschieben …“

„Wie sind die Bedingungen dort? Hostel? Kaserne?“

„Du hast natürlich ein Privatzimmer, allen Komfort und vieles umsonst, wie Kaffee, Wein, ja, ja – du kannst trinken, so viel du willst, der Keller ist immer voll mit nicht so schlechten Rotweinen ... und es gibt immer Päckchen mit gemahlenem Kaffee in der Küche – alles umsonst. Amsterdam ist bloß zwei Stunden entfernt ... Und Venlo erreichst du in etwa zehn Minuten mit dem Bus, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und Dolmetschen ist schließlich kein reiner Frauenberuf ... aber natürlich ist es auch kein reiner Männerberuf, das ist klar … ich meine, es wird dort auf jeden Fall Frauen geben ... Also, bist du einverstanden?“

„Ich stimme zu. Sag ich doch. Aber wie stellst du dir das vor? Oder machst du Witze?“

„Ich mache keine Witze.“

„Und was, die nehmen mich mit einem Stipendium, obwohl ich gar nichts übersetzt habe?“

„Du hörst mir nicht zu. Du hast vier Tim-Lutz-Geschichten übersetzt! Das ist genug.“

„Auch ohne Veröffentlichung?“

„Wir werden sie morgen veröffentlichen. Ich schicke sie sofort an den Redakteur der Bayerischen Hochebene, ich weiß, dass er hier in München sitzt und die neue Ausgabe fertigmacht. Er wird sie sich schnappen! Die Geschichten sind ausgezeichnet, die Übersetzungen sind erstklassig, ich war jung und allmächtig …“

Ich dachte, der Literat würde durchdrehen. Wie gut, dass er mich dabei nicht auf die Straße wirft ... obwohl er wieder so etwas andeutet ... er ist immer noch ziemlich subtil, eine Art goldfarbener Humor, ja ... und am Ende heißt es ... es ist Zeit, mein Freund, es ist Zeit, dir eine andere Bleibe zu suchen ... Das habe ich mir gesagt.

Und wie groß war meine Überraschung, als ich eine Woche später eine neue Ausgabe der Bayerischen Hochebene in den Händen hielt, in der auf Seite 235 unten, wenn auch nicht in so großen Lettern wie auf Seite 180 „Tim Lutz“, in kursiver Schrift „Nikita Galetitsch“ stand. Hinten im Magazin gab sogar einige nicht völlig frei erfundene Informationen über mich.

*

Anmerkung des Autors: Es handelt sich hierbei um den Anfang eines Detektivromans mit einem Ende, das so offen ist, dass man nur den Anfang lesen kann. Außerdem habe ich seit seinem Erscheinen andere Bilder gemalt, als im Buch enthalten waren. Die Erzählung verlagert sich in das Haus des Übersetzers, das inmitten von Spargelfeldern liegt, in denen sich irgendwann ein ehrwürdiger englischer Übersetzer in Luft auflöst, der eine wichtige Rolle bei der Geburt eines neuen Übersetzers gespielt hat – des Helden der Geschichte, der sich natürlich parallel zur Polizei auf die Suche nach ihm macht, aber da Nikita, wenn er überhaupt irgendwelche Talent hat, jedenfalls keine detektivische Begabung besitzt, ist dieser Handlungsstrang bei weitem nicht der wichtigste in diesem Schelmenroman.