Aufbrüche in den Frühling (2)

Zur Reihe: In Aufs Jahr geschaut widmet sich jeweils eine Autorin oder ein Autor des Literaturportals Bayern auf literarisch-künstlerische Weise einer Jahreszeit und gewinnt dieser im Format eines monatlichen Beitrags poetische, politische, alltagssensibel-lyrische oder bildhafte Reflektionen ab, welche die Leserschaft einmal ganz anders „aufs Jahr schauen“ lässt. In den Monaten April, Mai und Juni „blickt“ für uns auf den Frühling, so wie er ihn sieht, der Autor Gerald Fiebig.

*

Es ist der 23. Mai 2024, und heute vor genau 75 Jahren wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. In einer Ansprache nach der feierlichen Unterzeichnung sagte Konrad Adenauer: „Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes: Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland ersteht.“

Wer von heute aus die Jahre seit 1870 bewusst betrachtet, empfindet Adenauers Adjektiv 'wechselvoll' als ziemlich verharmlosend. Ein Volk, das innerhalb von nicht einmal siebzig Jahren dreimal seine Nachbarn überfällt und dabei zweimal etwas in Gang setzt, was es vorher in der Menschheitsgeschichte nicht gab: einen Weltkrieg, agiert doch nicht 'wechselvoll'.

Doch natürlich sprach Adenauer zu einem Publikum, das sich seiner Abkehr vom Nationalsozialismus und der Hinwendung zum Aufbau eines neuen demokratischen Staatswesens ausdrücklich versichern musste. Einen Aufbruch in ein ganz neues politisches Klima zu beschwören, war damals, auch in seiner Rede, politisch geboten. Dass das erste Sprießen des zarten Pflänzchens Demokratie noch in den Frühlingsmonat Mai fiel, mag die Stimmung der Anwesenden beflügelt haben. Was für eine Pflanze das werden würde (Eiche, Rose, Venusfliegenfalle oder doch nur ein schnell verwelktes Gänseblümchen?), hätte damals wohl niemand zu prognostizieren gewagt.

Auch bei anderen historischen Gedenk-Daten im Mai scheinen sich die meteorologisch-botanischen Assoziationen rund um den Blütenmonat aufzudrängen. Das geht ja schon gleich zu Monatsanfang los. Ein Beispiel: „Im wunderschönen Monat Mai / Als alle Knospen sprangen / Da ist nicht nur in Heines Herz / Die Liebe aufgegangen“, singt Manfred Krug in einem DDR-Schlager aus den 70er-Jahren. Das zeigt, zu welchen intertextuellen Finessen die Kulturindustrie im sogenannten Realsozialismus fähig war.

Vor allem aber zeigt es, dass der Topos vom Mai als Frühlingsmonat schlechthin – in dem die Bäume ausschlagen und die Natur zu neuer Fruchtbarkeit aufbricht, heraus aus der Blumenzwiebel und der Erde, ans Licht – auch anschlussfähig ist für eine sozialistische Aufbruchsrhetorik: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit / Brüder, zum Lichte empor“, wie eine Knospe eben (wenn schon nicht wie Schwestern, über die sich der Text des Kampfliedes leider ausschweigt).

Da könnte es ja kaum besser passen, dass der Kampftag der Arbeiterklasse eben der 1. Mai ist. Doch die Frühlingseuphorie, die in der Losung Heraus zum 1. Mai! mitschwingt, ist düster (oder blutig) grundiert. Denn im historischen Kern ist der 1. Mai ja ein Gedenktag – für die vielen Arbeiter:innen, die in den ersten Maitagen des Jahres 1886 in Chicago von der Polizei erschossen oder später hingerichtet wurden. Anlass: ein Streik für den Achtstundentag statt des damals üblichen Zwölfstundentages.

Gedenken heißt verändern: Dieses Motto steht heute über dem Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau 2019. Ein Gedenken, das sich mit der Forderung nach rückhaltloser Aufklärung der Morde und einer Veränderung jener Behördenstrukturen verbindet, die ihre vollständige Aufklärung bislang erschwert haben. Gedenken heißt verändern war aber bereits die Strategie, der die Arbeiter:innenbewegung nach dem 1. Mai 1886 folgte – das Erinnern an eine Niederlage der eigenen, gerechten Sache und das Gedenken an die im Kampf gestorbenen Genoss:innen bildete Kraftquelle und Antrieb für den weiteren Kampf. Ein Kampf, der immerhin dazu geführt hat, dass der Kampftag der Arbeiterklasse auch in kapitalistischen Staaten gesetzlicher Feiertag ist – so zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland.

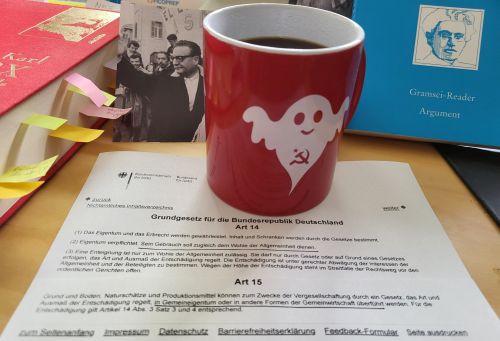

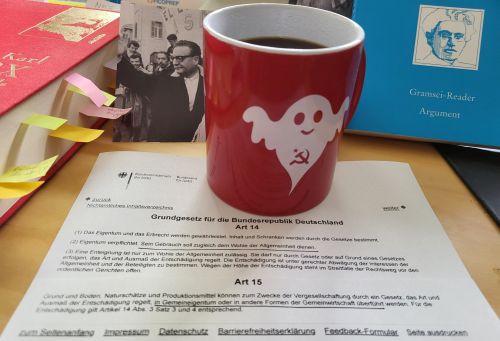

Apropos Kapitalismus: Eine der Schönheiten des Grundgesetzes ist es ja, dass es mit den Bestimmungen zum Eigentum und dessen Grenzen – „sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ – in den Artikeln 14 und 15 große Spielräume für einen demokratischen Sozialismus eröffnet hat. Dass es bislang noch immer an politischer Fantasie und Willensbildung gefehlt hat diesen Artikel für mehr zu nutzen, als zur Enteignung von ein paar Landwirten für einen neuen Autobahnabschnitt, kann man dem Grundgesetz selbst nicht anlasten.

Immer noch kein gesetzlicher Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland ist der 8. Mai. Der Tag der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Barbarei. Mit dem 8. Mai verhält es sich in gewisser Weise spiegelverkehrt zum 1. Mai: Hier ist es die Niederlage der schlechten, der absolut falschen Seite, der wir gedenken – weil sie erst die Grundlage schuf für alle weiteren, weniger schlechten politischen Entwicklungen. Auch dieses weltgeschichtliche Aufatmen fiel in die zarten Maientage – zynischer Kalauer des Weltgeistes oder sentimentale Anwandlung von Klio, der Muse der Geschichtsschreibung? Zu beidem wäre sachlich-ironische Distanz geboten.

Diese macht uns Bertolt Brecht vor in den Anfangszeilen seines Gedichts Epistel an die Augsburger (unter denen er ja aufwuchs – seine Distanzierungsgeste ist also eine sehr konkrete): „Und als dann kam der Monat Mai / War ein tausendjähriges Reich vorbei. // Und herunter kamen die Hindenburggass' / Jungens aus Missouri mit Bazookas und Kameras // Und fragten nach der Richtung und kleinerer Beute / Und einem Deutschen, der den zweiten Weltkrieg bereute.“

Damals hätten die Jungs aus Missouri wohl mehr Deutsche gefunden, die bereuten, den Krieg verloren zu haben. Reue, ihn überhaupt begonnen zu haben, dürfte eher dünn gesät gewesen sein. Und dabei sprechen wir hier nur über den im engeren Sinne militärischen Aspekt – und noch gar nicht über Reue und Scham über den genozidalen Vernichtungsfeldzug gegen Jüdinnen:Juden und all diejenigen, die die NS-Ideologie als minderwertig betrachtete. Denn dieses Vernichtungsprogramm ist es ja, was diesen Krieg charakterisierte.

Jungens aus Missouri (oder Texas? Arkansas? Wyoming? New York?) befreien Augsburg, bedichtet von Bertolt Brecht.

Von welcher Reue wurden die Verfasser:innen des Grundgesetzes getrieben? Tatsache ist jedenfalls, dass sie nicht am 23. Mai 1949 dieses Gesetz verkünden und die Bundesrepublik hätten gründen können, wenn die Alliierten das NS-Regime nicht militärisch besiegt hätten. Für die Gründung der DDR in der Sowjetzone gilt das ganz analog. Darum wäre der 8. Mai der prädestinierte gesamtdeutsche Nationalfeiertag. Er würde die Deutschen daran erinnern, dass sie völlig unverdientermaßen nochmals eine Chance bekommen haben, auch noch einen anderen Beitrag zur Weltgeschichte zu leisten als Angriffskrieg, Faschismus und Genozid.

Er würde sie an die Unzahl der von ihnen ermordeten Menschen erinnern (von denen viel zu wenige diesen Tag der Befreiung erleben konnten). Und er würde sie an die Verpflichtungen erinnern, die sich daraus für jedes deutsche Staatswesen bis in alle Zukunft ergeben – und zwar nicht nur für diejenigen seiner Bewohner:innen, die selbst NS-Täter:innen als Vorfahren haben, sondern auch für alle anderen. Das gehört nämlich auch zum staatsbürgerlichen Begriff eines „ius soli“: Es ist hier auf diesem Boden passiert, also kann es hier wieder passieren – und darum ist es die Aufgabe von allen, die hier leben, zu verhindern, dass es wieder passiert.

Denn die Verkündung des Grundgesetzes war ja nur ein Knospen im Frühling. Um eine Pflanze durch sengenden Sommer, feuchten Herbst und frostigen Winter zu bringen, braucht sie kontinuierliche Pflege. In welcher dieser metaphorischen Jahreszeiten befindet sich die Demokratie auf deutschem Boden wohl jetzt?

Aufbrüche in den Frühling (2)

Zur Reihe: In Aufs Jahr geschaut widmet sich jeweils eine Autorin oder ein Autor des Literaturportals Bayern auf literarisch-künstlerische Weise einer Jahreszeit und gewinnt dieser im Format eines monatlichen Beitrags poetische, politische, alltagssensibel-lyrische oder bildhafte Reflektionen ab, welche die Leserschaft einmal ganz anders „aufs Jahr schauen“ lässt. In den Monaten April, Mai und Juni „blickt“ für uns auf den Frühling, so wie er ihn sieht, der Autor Gerald Fiebig.

*

Es ist der 23. Mai 2024, und heute vor genau 75 Jahren wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. In einer Ansprache nach der feierlichen Unterzeichnung sagte Konrad Adenauer: „Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes: Heute wird die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat, der denkt bewegten Herzens daran, dass heute das neue Deutschland ersteht.“

Wer von heute aus die Jahre seit 1870 bewusst betrachtet, empfindet Adenauers Adjektiv 'wechselvoll' als ziemlich verharmlosend. Ein Volk, das innerhalb von nicht einmal siebzig Jahren dreimal seine Nachbarn überfällt und dabei zweimal etwas in Gang setzt, was es vorher in der Menschheitsgeschichte nicht gab: einen Weltkrieg, agiert doch nicht 'wechselvoll'.

Doch natürlich sprach Adenauer zu einem Publikum, das sich seiner Abkehr vom Nationalsozialismus und der Hinwendung zum Aufbau eines neuen demokratischen Staatswesens ausdrücklich versichern musste. Einen Aufbruch in ein ganz neues politisches Klima zu beschwören, war damals, auch in seiner Rede, politisch geboten. Dass das erste Sprießen des zarten Pflänzchens Demokratie noch in den Frühlingsmonat Mai fiel, mag die Stimmung der Anwesenden beflügelt haben. Was für eine Pflanze das werden würde (Eiche, Rose, Venusfliegenfalle oder doch nur ein schnell verwelktes Gänseblümchen?), hätte damals wohl niemand zu prognostizieren gewagt.

Auch bei anderen historischen Gedenk-Daten im Mai scheinen sich die meteorologisch-botanischen Assoziationen rund um den Blütenmonat aufzudrängen. Das geht ja schon gleich zu Monatsanfang los. Ein Beispiel: „Im wunderschönen Monat Mai / Als alle Knospen sprangen / Da ist nicht nur in Heines Herz / Die Liebe aufgegangen“, singt Manfred Krug in einem DDR-Schlager aus den 70er-Jahren. Das zeigt, zu welchen intertextuellen Finessen die Kulturindustrie im sogenannten Realsozialismus fähig war.

Vor allem aber zeigt es, dass der Topos vom Mai als Frühlingsmonat schlechthin – in dem die Bäume ausschlagen und die Natur zu neuer Fruchtbarkeit aufbricht, heraus aus der Blumenzwiebel und der Erde, ans Licht – auch anschlussfähig ist für eine sozialistische Aufbruchsrhetorik: „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit / Brüder, zum Lichte empor“, wie eine Knospe eben (wenn schon nicht wie Schwestern, über die sich der Text des Kampfliedes leider ausschweigt).

Da könnte es ja kaum besser passen, dass der Kampftag der Arbeiterklasse eben der 1. Mai ist. Doch die Frühlingseuphorie, die in der Losung Heraus zum 1. Mai! mitschwingt, ist düster (oder blutig) grundiert. Denn im historischen Kern ist der 1. Mai ja ein Gedenktag – für die vielen Arbeiter:innen, die in den ersten Maitagen des Jahres 1886 in Chicago von der Polizei erschossen oder später hingerichtet wurden. Anlass: ein Streik für den Achtstundentag statt des damals üblichen Zwölfstundentages.

Gedenken heißt verändern: Dieses Motto steht heute über dem Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau 2019. Ein Gedenken, das sich mit der Forderung nach rückhaltloser Aufklärung der Morde und einer Veränderung jener Behördenstrukturen verbindet, die ihre vollständige Aufklärung bislang erschwert haben. Gedenken heißt verändern war aber bereits die Strategie, der die Arbeiter:innenbewegung nach dem 1. Mai 1886 folgte – das Erinnern an eine Niederlage der eigenen, gerechten Sache und das Gedenken an die im Kampf gestorbenen Genoss:innen bildete Kraftquelle und Antrieb für den weiteren Kampf. Ein Kampf, der immerhin dazu geführt hat, dass der Kampftag der Arbeiterklasse auch in kapitalistischen Staaten gesetzlicher Feiertag ist – so zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland.

Apropos Kapitalismus: Eine der Schönheiten des Grundgesetzes ist es ja, dass es mit den Bestimmungen zum Eigentum und dessen Grenzen – „sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ – in den Artikeln 14 und 15 große Spielräume für einen demokratischen Sozialismus eröffnet hat. Dass es bislang noch immer an politischer Fantasie und Willensbildung gefehlt hat diesen Artikel für mehr zu nutzen, als zur Enteignung von ein paar Landwirten für einen neuen Autobahnabschnitt, kann man dem Grundgesetz selbst nicht anlasten.

Immer noch kein gesetzlicher Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland ist der 8. Mai. Der Tag der Befreiung Europas von der nationalsozialistischen Barbarei. Mit dem 8. Mai verhält es sich in gewisser Weise spiegelverkehrt zum 1. Mai: Hier ist es die Niederlage der schlechten, der absolut falschen Seite, der wir gedenken – weil sie erst die Grundlage schuf für alle weiteren, weniger schlechten politischen Entwicklungen. Auch dieses weltgeschichtliche Aufatmen fiel in die zarten Maientage – zynischer Kalauer des Weltgeistes oder sentimentale Anwandlung von Klio, der Muse der Geschichtsschreibung? Zu beidem wäre sachlich-ironische Distanz geboten.

Diese macht uns Bertolt Brecht vor in den Anfangszeilen seines Gedichts Epistel an die Augsburger (unter denen er ja aufwuchs – seine Distanzierungsgeste ist also eine sehr konkrete): „Und als dann kam der Monat Mai / War ein tausendjähriges Reich vorbei. // Und herunter kamen die Hindenburggass' / Jungens aus Missouri mit Bazookas und Kameras // Und fragten nach der Richtung und kleinerer Beute / Und einem Deutschen, der den zweiten Weltkrieg bereute.“

Damals hätten die Jungs aus Missouri wohl mehr Deutsche gefunden, die bereuten, den Krieg verloren zu haben. Reue, ihn überhaupt begonnen zu haben, dürfte eher dünn gesät gewesen sein. Und dabei sprechen wir hier nur über den im engeren Sinne militärischen Aspekt – und noch gar nicht über Reue und Scham über den genozidalen Vernichtungsfeldzug gegen Jüdinnen:Juden und all diejenigen, die die NS-Ideologie als minderwertig betrachtete. Denn dieses Vernichtungsprogramm ist es ja, was diesen Krieg charakterisierte.

Jungens aus Missouri (oder Texas? Arkansas? Wyoming? New York?) befreien Augsburg, bedichtet von Bertolt Brecht.

Von welcher Reue wurden die Verfasser:innen des Grundgesetzes getrieben? Tatsache ist jedenfalls, dass sie nicht am 23. Mai 1949 dieses Gesetz verkünden und die Bundesrepublik hätten gründen können, wenn die Alliierten das NS-Regime nicht militärisch besiegt hätten. Für die Gründung der DDR in der Sowjetzone gilt das ganz analog. Darum wäre der 8. Mai der prädestinierte gesamtdeutsche Nationalfeiertag. Er würde die Deutschen daran erinnern, dass sie völlig unverdientermaßen nochmals eine Chance bekommen haben, auch noch einen anderen Beitrag zur Weltgeschichte zu leisten als Angriffskrieg, Faschismus und Genozid.

Er würde sie an die Unzahl der von ihnen ermordeten Menschen erinnern (von denen viel zu wenige diesen Tag der Befreiung erleben konnten). Und er würde sie an die Verpflichtungen erinnern, die sich daraus für jedes deutsche Staatswesen bis in alle Zukunft ergeben – und zwar nicht nur für diejenigen seiner Bewohner:innen, die selbst NS-Täter:innen als Vorfahren haben, sondern auch für alle anderen. Das gehört nämlich auch zum staatsbürgerlichen Begriff eines „ius soli“: Es ist hier auf diesem Boden passiert, also kann es hier wieder passieren – und darum ist es die Aufgabe von allen, die hier leben, zu verhindern, dass es wieder passiert.

Denn die Verkündung des Grundgesetzes war ja nur ein Knospen im Frühling. Um eine Pflanze durch sengenden Sommer, feuchten Herbst und frostigen Winter zu bringen, braucht sie kontinuierliche Pflege. In welcher dieser metaphorischen Jahreszeiten befindet sich die Demokratie auf deutschem Boden wohl jetzt?