Otto Julius Bierbaum zum 150. Geburtstag

Gerade ist die Kulturzeitschrift Literatur in Bayern zum zweiten Mal in ihrem 30. Jahr erschienen. Die aktuelle Ausgabe enthält neben Beiträgen von Gerd Holzheimer – der auch Herausgeber ist –, Hans Pleschinski und Doris Dörrie diesen Aufsatz des Münchner Germanisten Walter Hettche über den Schriftsteller Otto Julius Bierbaum. Walter Hettche, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt, ist Herausgeber des Buches Von Fiesole nach Pasing mit ausgewählten Geschichten Bierbaums, das unlängst in der edition monacensia (Allitera Verlag) erschienen ist.

*

Post aus der Heilanstalt

von Walter Hettche

Bierbaum kennt jeder. Auch wer den Namen nie gehört hat und nicht weiß, dass Otto Julius Bierbaum von 1865 bis 1910 lebte und ein ausgesprochen vielseitiger Schriftsteller war, wird gelegentlich einen volkstümlich gewordenen Satz aus seiner Feder zitieren: Die Weisheit, wonach „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, hat Bierbaum als Motto auf das Titelblatt seines Buches Die Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten. Neue Beiträge zur Kunst des Reisens (1910) gesetzt, des letzten größeren Werkes, dessen Erscheinen er noch erlebt hat, bevor er mit 45 Jahren einem Nierenleiden erlegen ist. So ist seine Definition des Humors ein würdiges Epitaph für den unterhaltsamen, dabei aber immer tolerant-aufrechten Schriftsteller geworden, der zu Unrecht in den Ruf eines oberflächlichen Vielschreibers geraten ist.

Die Schicksale und alltäglichen Widrigkeiten, denen Bierbaum sein kräftiges „Trotzdem“ entgegenruft, haben im privaten wie im beruflichen Leben des Dichters einen ungewöhnlich großen Raum eingenommen. Sein Vater, ein Konditormeister, ging 1889 bankrott, worauf der Sohn das Jurastudium ohne Examen abbrechen und sich als freier Journalist und Schriftsteller durchschlagen musste, Bierbaums erste Ehe ist unter spektakulären Umständen gescheitert und sein ausgesprochen ungesunder Lebenswandel hätte beinahe auch die zweite Verbindung mit der Italienerin Gemma Prunetti-Loti ruiniert. Bierbaum war, was man heute einen Workaholic nennen würde. Als Berufsschriftsteller ohne eigenes Vermögen fühlte er sich zu einer rastlosen Produktivität gezwungen, so dass sein Werk – gemessen an der relativ kurzen Schaffenszeit, die ihm vergönnt war – zu großem Umfang anwuchs; es umfasst Erzählungen, Romane, Singspiele, Komödien, Reisebeschreibungen, Künstlermonographien, Feuilletons und mehrere Lyrikbände, darunter den Irrgarten der Liebe von 1901, eines der kommerziell erfolgreichsten Gedichtbücher der Epoche. So zahlreich Bierbaums Veröffentlichungen sind, so lang ist freilich auch die Reihe der verunglückten Projekte: Sein Moderner Musenalmanach war nach zwei Bänden (1893 und 1894) ebenso Geschichte wie das Kalenderbuch Der bunte Vogel, von dem nur die Ausgaben für 1897 und 1899 erschienen; die aufwendig ausgestattete Kulturzeitschrift Pan, die Bierbaum zusammen mit Julius Meier-Graefe begründet hatte, brachte es immerhin auf sechs Jahrgänge (1895–1900), davon allerdings nur einen unter der Mitherausgeberschaft Bierbaums, Die Insel wiederum nur auf deren drei (1899–1901), die Tätigkeit als künstlerischer Leiter des Berliner Trianon-Theaters war nach dem Premierenabend des 28. Dezember 1901 schon beendet, und Herausgeber der Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und Kunst war er im Jahr 1902 für ganze sieben Monate. Die Unrast, die Bierbaums Leben bestimmt und wohl auch zerstört hat, spiegelt sich in seinen vielen Lebensorten: Grünberg in Schlesien, wo er am 28. Juni 1865 geboren wurde, Leipzig, Dresden, Wurzen, Zürich, München, Berlin, die Öd bei Beuerberg oberhalb des Starnberger Sees, Englar im Eppan, Siffian am Ritten, Wien, Pasing und schließlich wieder Dresden, wo er am 1. Februar 1910 gestorben ist. Selbst im Tod musste er noch einmal übersiedeln; nach der Einäscherung in Chemnitz wurde die Urne erst am 1. September 1911 nach München überführt, wo Bierbaum auf dem Waldfriedhof die letzte Ruhe fand, in der Stadt, die ihm ans Herz gewachsen war, wie sein Verleger Georg Müller schreibt: „Am liebsten aber war ihm von deutschen Städten doch immer München gewesen, und in München und seiner Umgebung hat er auch die meiste Zeit seines Lebens zugebracht, er selbst bezeichnete es verschiedentlich als einen bedauerlichen Mißgriff, daß er nach Dresden gezogen war.“ [1]

In dem hier erstmals veröffentlichen Brief Bierbaums an Alfred Gold (1874–1958), den damaligen Redakteur der Wiener Zeitschrift Die Zeit, [2] spiegeln sich viele Kalamitäten seines Lebens. Die Mitteilung, er befinde sich am Bodensee zur „Kur“, ist zwar nicht falsch, aber die ganze Wahrheit verrät sie doch nicht. Bierbaum war jahrelang Alkoholiker, und nicht wegen eines Herz- und Nervenleidens, sondern wegen seiner Trunksucht hatte er sich in die von Dr. August Smith geführte Heilanstalt im Schloss Marbach begeben. [3] Zwar wurde er dort von seiner Abhängigkeit kuriert und hat danach nie wieder einen Tropfen Alkohol getrunken, [4] aber in einer anderen Hinsicht wurde die Entziehungskur zu einem Fiasko. Während Bierbaum am Bodensee weilte, ging seine erste Frau Auguste (»Gusti«, geb. Rathgeber) mit dem Komponisten Oskar Fried (1871–1941) durch, den der arglose Bierbaum höchstpersönlich auf seinen damaligen Wohnsitz, das Schloss Englar bei Bozen, eingeladen hatte. Noch im selben Jahr ließ sich das Paar scheiden und Auguste heiratete ihren Musikus.

Der Brief zeugt indessen auch von dem Eifer, mit dem Bierbaum seine literarischen Pläne zu verwirklichen suchte. In den Anfangsjahren der Zeitschrift Die Insel, die er zusammen mit dem Millionär und Schriftsteller Alfred Walter Heymel und dessen Cousin Rudolf Alexander Schröder gegründet hatte, bemühte er sich nach Kräften, das Unternehmen zu einem sowohl inhaltlich als auch buchkünstlerisch und typographisch exquisiten Periodikum zu gestalten. Da Die Insel „als die ästhetische Revue für die etwa 500 besseren Menschen in Deutschland“ wahrgenommen werden sollte, wie Bierbaum am 22. Dezember 1899 an Max Halbe schreibt, [5] bedurfte es einer groß angelegten Werbekampagne, für die auch die Wiener Zeit gewonnen werden sollte. Schon der Brief an den Redakteur Gold birgt jedoch ein böses Omen für das spätere Scheitern der Insel: Der so wortreich angepriesene Prospekt, den Bierbaum so gerne auch in der Zeit gedruckt gesehen hätte, ist nie erschienen, auch nicht als Einleitungstext zur ersten Nummer der Zeitschrift. Statt dessen brachte der Almanach der Insel auf das Jahr 1900 eine Ankündigung, die man zu Recht „wenig programmatisch“ genannt hat. [6] Zwei Jahre später stellte Die Insel ihr Erscheinen schon wieder ein, weil Bierbaum die Gerüchte über den eigentlichen Zweck der Zeitschrift nicht mehr hinnehmen wollte: Man munkelte, ein talentloser, aber schwerreicher Schriftsteller – Heymel – habe sich in Bierbaum einen prominenten Herausgeber ,gekauft‘ und bezahle ihn mit einem fürstlichen Gehalt, damit der einem unbedeutenden Poeten anderweitig unerreichbare Publikationsmöglichkeiten verschaffe. Im letzten Doppelheft der Insel vom August/September 1902 hat Bierbaum sich in einer „persönlichen Bemerkung“ gegen diese Unterstellungen zur Wehr gesetzt und bei der Gelegenheit die Überzeugung geäußert, dass die Literaturgeschichte „an der Insel nicht gleichgültig vorübergehen wird.“ [7] So ist es auch gekommen, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie Bierbaum es sich vorgestellt hat. Doch ohne diese Zeitschrift gäbe es den Insel-Verlag nicht, und eigentlich sollte man sich jedesmal, wenn man ein Buch dieses Hauses aufschlägt und das von Peter Behrens entworfene Insel-Schiff erblickt, dankbar an Otto Julius Bierbaum erinnern. Wenn man dann noch die in der edition monacensia des Allitera-Verlags erschienene Auswahl von Bierbaums schönsten Erzählungen und Feuilletons zur Hand nimmt, [8] steht einer angemessenen Feier seines 150. Geburtsjahres nichts im Wege.

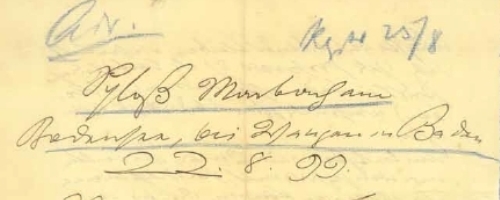

Otto Julius Bierbaum an Alfred Gold („Die Zeit“, Wien), Marbach am Bodensee, 22. August 1899 [9]

Schloß Marbach am Bodensee, bei Wangen in Baden, 22. 8. 99

Verehrtester Herr Gold! Ich schwöre Ihnen bei der „Insel“, daß ich, sobald ich etwas habe, es Ihnen für die „Zeit“ senden werde. Sie wissen, wie sehr ich dieses Blatt liebe und zu lieben Ursache habe, und Sie müssen mir absolut glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich nur eben jetzt nicht kann. Ich bin hier in der Kur, herz- und nervenleidend, und schreibe nichts als Briefe an meine Frau und meine Collegen bei der Insel. Das einzige, was ich in letzter Zeit geschrieben habe (wenigstens zum Theil), sollen Sie haben. Es ist der literarische Teil unseres Prospektes und, so glaube ich, eine Sache, die sich sehen lassen kann. Es sind aber Bedingungen an den Abdruck geknüpft und zwar 1.) der Aufsatz („Die Insel“) müßte sofort nach Ankunft für die nächste Nummer der „Zeit“ bestimmt werden 2.) es müßte uns erlaubt bleiben, diesen Aufsatz 1.) als Prospekt 2.) als Einführungsstück in unsrer ersten Nummer (Oktober) nochmals zum Abdruck zu bringen.

Am liebsten wäre es mir, Sie teilten uns umgehend mit, für welche Nummer sie gutsagen können, daß sie den Aufsatz bringen wird, und bis wann er dann bei Ihnen sein muß. Ich muß das jetzt schon wissen, weil ich darnach meine Maaßnahmen treffe. Sie würden den Aufsatz dann direkt als Fahnenabzug aus der Druckerei kriegen, und wir würden ihn, während er bei Ihnen erscheint, drucken und etwa eine Woche später als Prospekt vertreiben lassen. Er wird 4–5 Spalten bei Ihnen einnehmen. Sein Inhalt ist: Betrachtungen über Buchästhetik und die gegenwärtigen literarischen Zustände in Deutschland. Daß er keine plumpe Reklame für uns enthält, brauche ich kaum zu beteuern. Zum mindesten darin, aber wohl auch sonst, unterscheidet er sich von den üblichen Prospekten. – Ein geschäftlicher Prospekt wird extra vom Verlage ausgegeben und soll natürlich auch der „Zeit“ beigelegt werden (eine Woche nach Abdruck des Aufsatzes.) Ich bitte um recht baldige Gegenäußerung und begrüße Sie voll Hochachtung als Ihr ergebenster

*

[1] Otto Julius Bierbaum zum Gedächtnis. München 1912, S. 180f.

[2] Zu Alfred Gold vgl. Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Redaktionelle Leitung: Renate Heuer. München 2001, Bd. 9, S. 44–47.

[3] Das Schloss ist heute ein Tagungszentrum; vgl. <http://www.schloss-marbach.de> [1.6.2015].

[4] Vgl. Arno Krüche: »Otto Julius Bierbaum als Patient«. In: Otto Julius Bierbaum zum Gedächtnis. München 1912, S. 141–154.

[5] Monacensia. Literaturarchiv und Bibliothek München, Nachlass Max Halbe, Signatur: MH B 16.

[6] Klaus Schöffling: Die ersten Jahre des Insel-Verlags 1899–1902. Begleitband zur Faksimileausgabe der Zeitschrift „Die Insel“. Frankfurt/M. 1981, S. 10.

[7] Die Insel. Dritter Jahrgang. Nr. 11/12, S. 355.

[8] Otto Julius Bierbaum: Von Fiesole nach Pasing und andere Geschichten. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Walter Hettche. München 2015.

[9] Der Brief befindet sich in Privatbesitz.

*

Dr. Walter Hettche, geb. 1957 in Offenbach am Main. Studium der Germanistik und Anglistik in München, 1986 Promotion mit einer Arbeit über Heinrich von Kleists Lyrik. 1986–1990 Mitherausgeber der kritischen Edition von James Joyces Dubliners und A Portrait of the Artist as a Young Man. 1992–1997 Redaktor der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, seit 1997 Akademischer Oberrat am Institut für Deutsche Philologie der Universität München. Editionen und Aufsätze zur Literatur des 18.–20. Jahrhunderts (Gleim, Hölty, Goethe, Stifter, Fontane, Heyse, Storm, Raabe, Liliencron, Scharf), zuletzt: Adalbert Stifter: Der Nachsommer. Eine Erzählung. Apparat. (Stifter: Historisch-Kritische Gesamtausgabe, Bd. 4,4 und 4,5). Stuttgart: Kohlhammer 2014; Otto Julius Bierbaum: Von Fiesole nach Pasing und andere Geschichten. München: Allitera 2015

Otto Julius Bierbaum zum 150. Geburtstag

Gerade ist die Kulturzeitschrift Literatur in Bayern zum zweiten Mal in ihrem 30. Jahr erschienen. Die aktuelle Ausgabe enthält neben Beiträgen von Gerd Holzheimer – der auch Herausgeber ist –, Hans Pleschinski und Doris Dörrie diesen Aufsatz des Münchner Germanisten Walter Hettche über den Schriftsteller Otto Julius Bierbaum. Walter Hettche, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München lehrt, ist Herausgeber des Buches Von Fiesole nach Pasing mit ausgewählten Geschichten Bierbaums, das unlängst in der edition monacensia (Allitera Verlag) erschienen ist.

*

Post aus der Heilanstalt

von Walter Hettche

Bierbaum kennt jeder. Auch wer den Namen nie gehört hat und nicht weiß, dass Otto Julius Bierbaum von 1865 bis 1910 lebte und ein ausgesprochen vielseitiger Schriftsteller war, wird gelegentlich einen volkstümlich gewordenen Satz aus seiner Feder zitieren: Die Weisheit, wonach „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, hat Bierbaum als Motto auf das Titelblatt seines Buches Die Yankeedoodle-Fahrt und andere Reisegeschichten. Neue Beiträge zur Kunst des Reisens (1910) gesetzt, des letzten größeren Werkes, dessen Erscheinen er noch erlebt hat, bevor er mit 45 Jahren einem Nierenleiden erlegen ist. So ist seine Definition des Humors ein würdiges Epitaph für den unterhaltsamen, dabei aber immer tolerant-aufrechten Schriftsteller geworden, der zu Unrecht in den Ruf eines oberflächlichen Vielschreibers geraten ist.

Die Schicksale und alltäglichen Widrigkeiten, denen Bierbaum sein kräftiges „Trotzdem“ entgegenruft, haben im privaten wie im beruflichen Leben des Dichters einen ungewöhnlich großen Raum eingenommen. Sein Vater, ein Konditormeister, ging 1889 bankrott, worauf der Sohn das Jurastudium ohne Examen abbrechen und sich als freier Journalist und Schriftsteller durchschlagen musste, Bierbaums erste Ehe ist unter spektakulären Umständen gescheitert und sein ausgesprochen ungesunder Lebenswandel hätte beinahe auch die zweite Verbindung mit der Italienerin Gemma Prunetti-Loti ruiniert. Bierbaum war, was man heute einen Workaholic nennen würde. Als Berufsschriftsteller ohne eigenes Vermögen fühlte er sich zu einer rastlosen Produktivität gezwungen, so dass sein Werk – gemessen an der relativ kurzen Schaffenszeit, die ihm vergönnt war – zu großem Umfang anwuchs; es umfasst Erzählungen, Romane, Singspiele, Komödien, Reisebeschreibungen, Künstlermonographien, Feuilletons und mehrere Lyrikbände, darunter den Irrgarten der Liebe von 1901, eines der kommerziell erfolgreichsten Gedichtbücher der Epoche. So zahlreich Bierbaums Veröffentlichungen sind, so lang ist freilich auch die Reihe der verunglückten Projekte: Sein Moderner Musenalmanach war nach zwei Bänden (1893 und 1894) ebenso Geschichte wie das Kalenderbuch Der bunte Vogel, von dem nur die Ausgaben für 1897 und 1899 erschienen; die aufwendig ausgestattete Kulturzeitschrift Pan, die Bierbaum zusammen mit Julius Meier-Graefe begründet hatte, brachte es immerhin auf sechs Jahrgänge (1895–1900), davon allerdings nur einen unter der Mitherausgeberschaft Bierbaums, Die Insel wiederum nur auf deren drei (1899–1901), die Tätigkeit als künstlerischer Leiter des Berliner Trianon-Theaters war nach dem Premierenabend des 28. Dezember 1901 schon beendet, und Herausgeber der Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, Wissenschaft und Kunst war er im Jahr 1902 für ganze sieben Monate. Die Unrast, die Bierbaums Leben bestimmt und wohl auch zerstört hat, spiegelt sich in seinen vielen Lebensorten: Grünberg in Schlesien, wo er am 28. Juni 1865 geboren wurde, Leipzig, Dresden, Wurzen, Zürich, München, Berlin, die Öd bei Beuerberg oberhalb des Starnberger Sees, Englar im Eppan, Siffian am Ritten, Wien, Pasing und schließlich wieder Dresden, wo er am 1. Februar 1910 gestorben ist. Selbst im Tod musste er noch einmal übersiedeln; nach der Einäscherung in Chemnitz wurde die Urne erst am 1. September 1911 nach München überführt, wo Bierbaum auf dem Waldfriedhof die letzte Ruhe fand, in der Stadt, die ihm ans Herz gewachsen war, wie sein Verleger Georg Müller schreibt: „Am liebsten aber war ihm von deutschen Städten doch immer München gewesen, und in München und seiner Umgebung hat er auch die meiste Zeit seines Lebens zugebracht, er selbst bezeichnete es verschiedentlich als einen bedauerlichen Mißgriff, daß er nach Dresden gezogen war.“ [1]

In dem hier erstmals veröffentlichen Brief Bierbaums an Alfred Gold (1874–1958), den damaligen Redakteur der Wiener Zeitschrift Die Zeit, [2] spiegeln sich viele Kalamitäten seines Lebens. Die Mitteilung, er befinde sich am Bodensee zur „Kur“, ist zwar nicht falsch, aber die ganze Wahrheit verrät sie doch nicht. Bierbaum war jahrelang Alkoholiker, und nicht wegen eines Herz- und Nervenleidens, sondern wegen seiner Trunksucht hatte er sich in die von Dr. August Smith geführte Heilanstalt im Schloss Marbach begeben. [3] Zwar wurde er dort von seiner Abhängigkeit kuriert und hat danach nie wieder einen Tropfen Alkohol getrunken, [4] aber in einer anderen Hinsicht wurde die Entziehungskur zu einem Fiasko. Während Bierbaum am Bodensee weilte, ging seine erste Frau Auguste (»Gusti«, geb. Rathgeber) mit dem Komponisten Oskar Fried (1871–1941) durch, den der arglose Bierbaum höchstpersönlich auf seinen damaligen Wohnsitz, das Schloss Englar bei Bozen, eingeladen hatte. Noch im selben Jahr ließ sich das Paar scheiden und Auguste heiratete ihren Musikus.

Der Brief zeugt indessen auch von dem Eifer, mit dem Bierbaum seine literarischen Pläne zu verwirklichen suchte. In den Anfangsjahren der Zeitschrift Die Insel, die er zusammen mit dem Millionär und Schriftsteller Alfred Walter Heymel und dessen Cousin Rudolf Alexander Schröder gegründet hatte, bemühte er sich nach Kräften, das Unternehmen zu einem sowohl inhaltlich als auch buchkünstlerisch und typographisch exquisiten Periodikum zu gestalten. Da Die Insel „als die ästhetische Revue für die etwa 500 besseren Menschen in Deutschland“ wahrgenommen werden sollte, wie Bierbaum am 22. Dezember 1899 an Max Halbe schreibt, [5] bedurfte es einer groß angelegten Werbekampagne, für die auch die Wiener Zeit gewonnen werden sollte. Schon der Brief an den Redakteur Gold birgt jedoch ein böses Omen für das spätere Scheitern der Insel: Der so wortreich angepriesene Prospekt, den Bierbaum so gerne auch in der Zeit gedruckt gesehen hätte, ist nie erschienen, auch nicht als Einleitungstext zur ersten Nummer der Zeitschrift. Statt dessen brachte der Almanach der Insel auf das Jahr 1900 eine Ankündigung, die man zu Recht „wenig programmatisch“ genannt hat. [6] Zwei Jahre später stellte Die Insel ihr Erscheinen schon wieder ein, weil Bierbaum die Gerüchte über den eigentlichen Zweck der Zeitschrift nicht mehr hinnehmen wollte: Man munkelte, ein talentloser, aber schwerreicher Schriftsteller – Heymel – habe sich in Bierbaum einen prominenten Herausgeber ,gekauft‘ und bezahle ihn mit einem fürstlichen Gehalt, damit der einem unbedeutenden Poeten anderweitig unerreichbare Publikationsmöglichkeiten verschaffe. Im letzten Doppelheft der Insel vom August/September 1902 hat Bierbaum sich in einer „persönlichen Bemerkung“ gegen diese Unterstellungen zur Wehr gesetzt und bei der Gelegenheit die Überzeugung geäußert, dass die Literaturgeschichte „an der Insel nicht gleichgültig vorübergehen wird.“ [7] So ist es auch gekommen, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie Bierbaum es sich vorgestellt hat. Doch ohne diese Zeitschrift gäbe es den Insel-Verlag nicht, und eigentlich sollte man sich jedesmal, wenn man ein Buch dieses Hauses aufschlägt und das von Peter Behrens entworfene Insel-Schiff erblickt, dankbar an Otto Julius Bierbaum erinnern. Wenn man dann noch die in der edition monacensia des Allitera-Verlags erschienene Auswahl von Bierbaums schönsten Erzählungen und Feuilletons zur Hand nimmt, [8] steht einer angemessenen Feier seines 150. Geburtsjahres nichts im Wege.

Otto Julius Bierbaum an Alfred Gold („Die Zeit“, Wien), Marbach am Bodensee, 22. August 1899 [9]

Schloß Marbach am Bodensee, bei Wangen in Baden, 22. 8. 99

Verehrtester Herr Gold! Ich schwöre Ihnen bei der „Insel“, daß ich, sobald ich etwas habe, es Ihnen für die „Zeit“ senden werde. Sie wissen, wie sehr ich dieses Blatt liebe und zu lieben Ursache habe, und Sie müssen mir absolut glauben, wenn ich Ihnen sage, daß ich nur eben jetzt nicht kann. Ich bin hier in der Kur, herz- und nervenleidend, und schreibe nichts als Briefe an meine Frau und meine Collegen bei der Insel. Das einzige, was ich in letzter Zeit geschrieben habe (wenigstens zum Theil), sollen Sie haben. Es ist der literarische Teil unseres Prospektes und, so glaube ich, eine Sache, die sich sehen lassen kann. Es sind aber Bedingungen an den Abdruck geknüpft und zwar 1.) der Aufsatz („Die Insel“) müßte sofort nach Ankunft für die nächste Nummer der „Zeit“ bestimmt werden 2.) es müßte uns erlaubt bleiben, diesen Aufsatz 1.) als Prospekt 2.) als Einführungsstück in unsrer ersten Nummer (Oktober) nochmals zum Abdruck zu bringen.

Am liebsten wäre es mir, Sie teilten uns umgehend mit, für welche Nummer sie gutsagen können, daß sie den Aufsatz bringen wird, und bis wann er dann bei Ihnen sein muß. Ich muß das jetzt schon wissen, weil ich darnach meine Maaßnahmen treffe. Sie würden den Aufsatz dann direkt als Fahnenabzug aus der Druckerei kriegen, und wir würden ihn, während er bei Ihnen erscheint, drucken und etwa eine Woche später als Prospekt vertreiben lassen. Er wird 4–5 Spalten bei Ihnen einnehmen. Sein Inhalt ist: Betrachtungen über Buchästhetik und die gegenwärtigen literarischen Zustände in Deutschland. Daß er keine plumpe Reklame für uns enthält, brauche ich kaum zu beteuern. Zum mindesten darin, aber wohl auch sonst, unterscheidet er sich von den üblichen Prospekten. – Ein geschäftlicher Prospekt wird extra vom Verlage ausgegeben und soll natürlich auch der „Zeit“ beigelegt werden (eine Woche nach Abdruck des Aufsatzes.) Ich bitte um recht baldige Gegenäußerung und begrüße Sie voll Hochachtung als Ihr ergebenster

*

[1] Otto Julius Bierbaum zum Gedächtnis. München 1912, S. 180f.

[2] Zu Alfred Gold vgl. Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Redaktionelle Leitung: Renate Heuer. München 2001, Bd. 9, S. 44–47.

[3] Das Schloss ist heute ein Tagungszentrum; vgl. <http://www.schloss-marbach.de> [1.6.2015].

[4] Vgl. Arno Krüche: »Otto Julius Bierbaum als Patient«. In: Otto Julius Bierbaum zum Gedächtnis. München 1912, S. 141–154.

[5] Monacensia. Literaturarchiv und Bibliothek München, Nachlass Max Halbe, Signatur: MH B 16.

[6] Klaus Schöffling: Die ersten Jahre des Insel-Verlags 1899–1902. Begleitband zur Faksimileausgabe der Zeitschrift „Die Insel“. Frankfurt/M. 1981, S. 10.

[7] Die Insel. Dritter Jahrgang. Nr. 11/12, S. 355.

[8] Otto Julius Bierbaum: Von Fiesole nach Pasing und andere Geschichten. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Walter Hettche. München 2015.

[9] Der Brief befindet sich in Privatbesitz.

*

Dr. Walter Hettche, geb. 1957 in Offenbach am Main. Studium der Germanistik und Anglistik in München, 1986 Promotion mit einer Arbeit über Heinrich von Kleists Lyrik. 1986–1990 Mitherausgeber der kritischen Edition von James Joyces Dubliners und A Portrait of the Artist as a Young Man. 1992–1997 Redaktor der Historisch-Kritischen Gesamtausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, seit 1997 Akademischer Oberrat am Institut für Deutsche Philologie der Universität München. Editionen und Aufsätze zur Literatur des 18.–20. Jahrhunderts (Gleim, Hölty, Goethe, Stifter, Fontane, Heyse, Storm, Raabe, Liliencron, Scharf), zuletzt: Adalbert Stifter: Der Nachsommer. Eine Erzählung. Apparat. (Stifter: Historisch-Kritische Gesamtausgabe, Bd. 4,4 und 4,5). Stuttgart: Kohlhammer 2014; Otto Julius Bierbaum: Von Fiesole nach Pasing und andere Geschichten. München: Allitera 2015