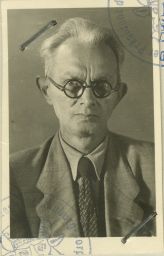

Adam Scharrer

Adam Scharrer wird 1889 in Kleinschwarzenlohe geboren. Auch wenn er seine Romane fernab der Heimat verfasst, lebt er ganz stark in der Erinnerung dieser: Es gelingt ihm, die Atmosphäre der fränkischen Landschaft einzufangen und eindrucksvoll das Leben und den Kampf der Kleinbauern und Tagelöhner darzustellen. Am 2. März 1948 stirbt Scharrer an den Folgen eines Herzanfalls.

Werdegang

„Wie a Maulwurf wühlt der kla Bauer si ei in sei Fleckl Erdbudn, und wenn er a Menschenalter geschindert hat, hat er niks.“ Für Adam Scharrer und seinen Weg vom fränkischen Hirtenjungen zum Arbeiterschriftsteller gibt es zwei prägende Momente. Da ist einmal seine fränkische Heimat, der er, auch wenn es ihn in die Welt trieb, zeitlebens verbunden bleibt. Auf der anderen Seite stehen Not, harte Arbeit, Armut, die soziale Verelendung der Kleinbauern und Arbeiter.

Geboren 1889 in Kleinschwarzenlohe südlich von Nürnberg zieht die Familie 1893 nach Speikern nahe Lauf an der Pegnitz, wo der Vater die Stelle des Gemeindehirten antritt. Scharrer erlebt Armut und Unterdrückung schon als Kind. Bereits mit fünf Jahren muss er mitarbeiten: „Den ganzen Tag allein auf den Gänseanger verbannt, das schien mir ganz unfassbar, aber meine Bitten und Tränen dagegen wurden von meinem Vater mit dem Argument abgetan: Merk dir das ein für alle Mal, du bist nicht nur zum Fressen auf der Welt.“

1895 kommt er in die Schule nach Ottensoos, den Weg dorthin „gingen wir von Mai bis Oktober barfuß“. Dort hat er einen gefürchteten Lehrer: „Und Kleinhammer schlug unbarmherzig auf die Füße, auf die Knöchel, um die Waden, und er wusste sehr gut, wo es am wehesten tat.“ Mit 13 Jahren verlässt er die Schule, nachdem er mühsam das Schreiben und Lesen erlernt hat, und macht eine Schlosserlehre in Lauf. „Lange vor Schulentlassung war mein Plan für mein späteres Leben fertig: fort von hier, hinaus in die Welt! Dieser feste Vorsatz erleichterte es mir, die Lehrzeit als Schlosser zu ertragen; sie wäre sonst nicht zu ertragen gewesen. Viel Arbeit, wenig Essen, immer den Misshandlungen von Meister und Gesellen ausgesetzt. An demselben Tag, an dem ich die Gesellenprüfung bestand, setzte ich dann meinen Plan in die Tat um.“

Verlaust und zerlumpt, frierend und bettelnd durchwandert er zehn Jahre lang Deutschland, Österreich und die Schweiz, immer auf der Suche nach Arbeit. Er verdingt sich als Schlosser in Fabriken und auf Werften, schläft in Obdachlosenasylen, bleibt manchmal länger, meist kürzer. Oft wird er entlassen, da er sich gegen schlechte Behandlung und Arbeitsbedingungen, gegen niedrige Löhne und rücksichtslose Unternehmer zur Wehr setzt. Und so entsteht aus einem „Gefühl beklemmender Wehrlosigkeit“ immer stärker „die ewig alte und doch so aktuelle Melodie des Kampfes gegen Unrecht und Heuchelei und für die ewig gültigen Menschenrechte.“

Die Kriegsjahre 1914-1918 sind entscheidende Jahre auf seinem Lebensweg. Im November 1915 heiratet er in Hamburg. Dem Kriegsdienst kann er zunächst entgehen, indem er untertaucht, dann im Januar 1916 kommt er als Artillerist an die Ostfront: „Zwischen den Fronten hocken die Raben und hacken den toten Helden die Augen aus dem Schädel.“

Aus einem eher instinktiven Antimilitarismus, aus der Moral eines aufmüpfigen Einzelgängers entwickelt er nun ein bewusstes Eintreten ins politische Leben. Als Rüstungsarbeiter kommt Scharrer nach Berlin, wo seine Tochter im Januar 1918 geboren wird. Er nimmt am Streik der Berliner Munitionsarbeiter teil, schließt sich der KPD an, schließlich gehört er zur Gründungsgruppe der KAPD, einer linken Abspaltung der KPD, für deren Monatszeitschrift Der Proletarier er langjährig als Redakteur tätig ist.

In der Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre wird er immer wieder arbeitslos. Jetzt findet er die Zeit, jetzt wird es ihm zur Notwendigkeit, sich die Erfahrungen seines Lebens von der Seele zu schreiben. Er wird nun, mit 40 Jahren, zum Schriftsteller und innerhalb zweier Jahre erscheinen drei Romane.

Insbesondere sein Antikriegsroman Vaterlandslose Gesellen (1930) hat zur Folge, dass er steckbrieflich gesucht wird. Im Juli 1933 flieht er nach Prag, wo er beim Schriftsteller Egon Erwin Kisch wohnt. 1934 fährt Scharrer zum ersten Allunions-Schriftstellerkongress nach Moskau. Oskar Maria Graf schildert die gemeinsame Reise, Scharrer als einen „mürrischen, unschematischen und viel geliebten Raunzer“.

Er wird ausgebürgert, eine bewegte Zeit folgt: Scharrer bleibt in Moskau, lebt zwei Jahre in der Ukraine, wird nach Taschkent evakuiert, kehrt in die Künstlerkolonie Peredelkino nahe Moskau zurück, arbeitet für den deutschsprachigen Rundfunk und Zeitungen, weitere Romane erscheinen in hohen Auflagen in sowjetischen Verlagen, übersetzt auch ins Russische. Er hat in dieser Zeit viele Kontakte zu Exilschriftstellern wie Ernst Toller, Theodor Plivier, Alfred Ehrenstein, Johannes R. Becher, Bert Brecht.

Im Mai 1945 kommt Adam Scharrer zurück nach Deutschland, wohnt in Schwerin, schreibt und überarbeitet seine Romane, ist tätig im Kulturbund Mecklenburg. Am 2. März 1948 stirbt er an den Folgen eines Herzanfalls.

Wichtige Werke (Auswahl)

1925 erscheint Scharrers erste Erzählung Weintrauben zuerst in der Monatszeitschrift Der Proletarier. Danach sucht er die literarische Auseinandersetzung mit seinen Jugend- und Wanderjahren, die autobiografische Skizze Auch eine Jugend erscheint 1929 in einem Sammelband. 1930 erscheint sein Antikriegsroman Vaterlandslose Gesellen. Das erste Kriegsbuch eines Arbeiters, infolgedessen er nach Prag flieht. Dort, bei Egon Erwin Kisch, beendet er seinen Roman Maulwürfe. Ein deutscher Bauernroman (1934).

In bewusstem Gegensatz zur völkischen Heimatdichtung schildert Scharrer eindrucksvoll das Leben und den Kampf der Kleinbauern und Tagelöhner in einem kleinen Dorf in Franken von der Jahrhundertwende bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Not und Elend werden immer größer, Selbstorganisation und Solidarität scheitern, persönlicher Egoismus, Mitläufertum, Dumpfheit und geistige Enge führen zum allmählichen Eindringen des Faschismus auf dem Land. Der Schlusssatz des blinden Bernhard bei einem Wirtshausdisput mutet fast prophetisch an: „Blitzn und grolln tuts ja alleweil und jedn Tog … was si da zsammzieht, dös wird a Gwitter, a schwers, a ganz schwers! … Wenn dös niedergeht wirds einschlogn, daß mancher denkt, itz kummt Sodom und Gomorra.“

In seinem Buch In jungen Jahren (1946) berichtet Scharrer von seiner zehnjährigen Wanderschaft durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Stil / Rezeption

Scharrer schöpft in seinem Schreiben immer aus eigenen Erfahrungen, Leben und Dichtung fallen fast zusammen. Er schreibt alle seine Romane fernab der Heimat, doch lebt er ganz stark in der Erinnerung dieser Heimat: Er lässt die Menschen in ihrem Dialekt des Nürnberger Landes zu Wort kommen, breit, derb, direkt. Es gelingt ihm, die Atmosphäre der fränkischen Landschaft einzufangen. Dörfer und Berge, Mühlen und Flüsschen sind, wenn auch unter anderen Namen, zu erkennen.

Posthum bringt der Aufbau-Verlag eine vollständige Ausgabe seiner Werke in acht Bänden heraus. In der Bundesrepublik hingegen gerät er fast völlig in Vergessenheit.

Preise & Auszeichnungen

Ebenfalls posthum erhält Scharrer den Literaturpreis des Landes Mecklenburg.

Sekundärliteratur:

Armanski, Gerhard (1992): Adam Scharrer. In: Fränkische Literatouren. Treuchtlingen, S. 208-221.

Greubel, Evelyn; Vollmuth, Gudrun (1998): Adam Scharrer. Heimat- und Geschichtsverein Neunkirchen am Sand.

Kindlers Literaturlexikon (1974): Maulwürfe. Ein deutscher Bauernroman. S. 10791f.

Schütz, Hans (1988): Scharrer, Adam. In: Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. München, S. 240-245.

Externe Links:

![]() Literatur von Adam Scharrer im BVB

Literatur von Adam Scharrer im BVB

Adam Scharrer wird 1889 in Kleinschwarzenlohe geboren. Auch wenn er seine Romane fernab der Heimat verfasst, lebt er ganz stark in der Erinnerung dieser: Es gelingt ihm, die Atmosphäre der fränkischen Landschaft einzufangen und eindrucksvoll das Leben und den Kampf der Kleinbauern und Tagelöhner darzustellen. Am 2. März 1948 stirbt Scharrer an den Folgen eines Herzanfalls.

Werdegang

„Wie a Maulwurf wühlt der kla Bauer si ei in sei Fleckl Erdbudn, und wenn er a Menschenalter geschindert hat, hat er niks.“ Für Adam Scharrer und seinen Weg vom fränkischen Hirtenjungen zum Arbeiterschriftsteller gibt es zwei prägende Momente. Da ist einmal seine fränkische Heimat, der er, auch wenn es ihn in die Welt trieb, zeitlebens verbunden bleibt. Auf der anderen Seite stehen Not, harte Arbeit, Armut, die soziale Verelendung der Kleinbauern und Arbeiter.

Geboren 1889 in Kleinschwarzenlohe südlich von Nürnberg zieht die Familie 1893 nach Speikern nahe Lauf an der Pegnitz, wo der Vater die Stelle des Gemeindehirten antritt. Scharrer erlebt Armut und Unterdrückung schon als Kind. Bereits mit fünf Jahren muss er mitarbeiten: „Den ganzen Tag allein auf den Gänseanger verbannt, das schien mir ganz unfassbar, aber meine Bitten und Tränen dagegen wurden von meinem Vater mit dem Argument abgetan: Merk dir das ein für alle Mal, du bist nicht nur zum Fressen auf der Welt.“

1895 kommt er in die Schule nach Ottensoos, den Weg dorthin „gingen wir von Mai bis Oktober barfuß“. Dort hat er einen gefürchteten Lehrer: „Und Kleinhammer schlug unbarmherzig auf die Füße, auf die Knöchel, um die Waden, und er wusste sehr gut, wo es am wehesten tat.“ Mit 13 Jahren verlässt er die Schule, nachdem er mühsam das Schreiben und Lesen erlernt hat, und macht eine Schlosserlehre in Lauf. „Lange vor Schulentlassung war mein Plan für mein späteres Leben fertig: fort von hier, hinaus in die Welt! Dieser feste Vorsatz erleichterte es mir, die Lehrzeit als Schlosser zu ertragen; sie wäre sonst nicht zu ertragen gewesen. Viel Arbeit, wenig Essen, immer den Misshandlungen von Meister und Gesellen ausgesetzt. An demselben Tag, an dem ich die Gesellenprüfung bestand, setzte ich dann meinen Plan in die Tat um.“

Verlaust und zerlumpt, frierend und bettelnd durchwandert er zehn Jahre lang Deutschland, Österreich und die Schweiz, immer auf der Suche nach Arbeit. Er verdingt sich als Schlosser in Fabriken und auf Werften, schläft in Obdachlosenasylen, bleibt manchmal länger, meist kürzer. Oft wird er entlassen, da er sich gegen schlechte Behandlung und Arbeitsbedingungen, gegen niedrige Löhne und rücksichtslose Unternehmer zur Wehr setzt. Und so entsteht aus einem „Gefühl beklemmender Wehrlosigkeit“ immer stärker „die ewig alte und doch so aktuelle Melodie des Kampfes gegen Unrecht und Heuchelei und für die ewig gültigen Menschenrechte.“

Die Kriegsjahre 1914-1918 sind entscheidende Jahre auf seinem Lebensweg. Im November 1915 heiratet er in Hamburg. Dem Kriegsdienst kann er zunächst entgehen, indem er untertaucht, dann im Januar 1916 kommt er als Artillerist an die Ostfront: „Zwischen den Fronten hocken die Raben und hacken den toten Helden die Augen aus dem Schädel.“

Aus einem eher instinktiven Antimilitarismus, aus der Moral eines aufmüpfigen Einzelgängers entwickelt er nun ein bewusstes Eintreten ins politische Leben. Als Rüstungsarbeiter kommt Scharrer nach Berlin, wo seine Tochter im Januar 1918 geboren wird. Er nimmt am Streik der Berliner Munitionsarbeiter teil, schließt sich der KPD an, schließlich gehört er zur Gründungsgruppe der KAPD, einer linken Abspaltung der KPD, für deren Monatszeitschrift Der Proletarier er langjährig als Redakteur tätig ist.

In der Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre wird er immer wieder arbeitslos. Jetzt findet er die Zeit, jetzt wird es ihm zur Notwendigkeit, sich die Erfahrungen seines Lebens von der Seele zu schreiben. Er wird nun, mit 40 Jahren, zum Schriftsteller und innerhalb zweier Jahre erscheinen drei Romane.

Insbesondere sein Antikriegsroman Vaterlandslose Gesellen (1930) hat zur Folge, dass er steckbrieflich gesucht wird. Im Juli 1933 flieht er nach Prag, wo er beim Schriftsteller Egon Erwin Kisch wohnt. 1934 fährt Scharrer zum ersten Allunions-Schriftstellerkongress nach Moskau. Oskar Maria Graf schildert die gemeinsame Reise, Scharrer als einen „mürrischen, unschematischen und viel geliebten Raunzer“.

Er wird ausgebürgert, eine bewegte Zeit folgt: Scharrer bleibt in Moskau, lebt zwei Jahre in der Ukraine, wird nach Taschkent evakuiert, kehrt in die Künstlerkolonie Peredelkino nahe Moskau zurück, arbeitet für den deutschsprachigen Rundfunk und Zeitungen, weitere Romane erscheinen in hohen Auflagen in sowjetischen Verlagen, übersetzt auch ins Russische. Er hat in dieser Zeit viele Kontakte zu Exilschriftstellern wie Ernst Toller, Theodor Plivier, Alfred Ehrenstein, Johannes R. Becher, Bert Brecht.

Im Mai 1945 kommt Adam Scharrer zurück nach Deutschland, wohnt in Schwerin, schreibt und überarbeitet seine Romane, ist tätig im Kulturbund Mecklenburg. Am 2. März 1948 stirbt er an den Folgen eines Herzanfalls.

Wichtige Werke (Auswahl)

1925 erscheint Scharrers erste Erzählung Weintrauben zuerst in der Monatszeitschrift Der Proletarier. Danach sucht er die literarische Auseinandersetzung mit seinen Jugend- und Wanderjahren, die autobiografische Skizze Auch eine Jugend erscheint 1929 in einem Sammelband. 1930 erscheint sein Antikriegsroman Vaterlandslose Gesellen. Das erste Kriegsbuch eines Arbeiters, infolgedessen er nach Prag flieht. Dort, bei Egon Erwin Kisch, beendet er seinen Roman Maulwürfe. Ein deutscher Bauernroman (1934).

In bewusstem Gegensatz zur völkischen Heimatdichtung schildert Scharrer eindrucksvoll das Leben und den Kampf der Kleinbauern und Tagelöhner in einem kleinen Dorf in Franken von der Jahrhundertwende bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Not und Elend werden immer größer, Selbstorganisation und Solidarität scheitern, persönlicher Egoismus, Mitläufertum, Dumpfheit und geistige Enge führen zum allmählichen Eindringen des Faschismus auf dem Land. Der Schlusssatz des blinden Bernhard bei einem Wirtshausdisput mutet fast prophetisch an: „Blitzn und grolln tuts ja alleweil und jedn Tog … was si da zsammzieht, dös wird a Gwitter, a schwers, a ganz schwers! … Wenn dös niedergeht wirds einschlogn, daß mancher denkt, itz kummt Sodom und Gomorra.“

In seinem Buch In jungen Jahren (1946) berichtet Scharrer von seiner zehnjährigen Wanderschaft durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Stil / Rezeption

Scharrer schöpft in seinem Schreiben immer aus eigenen Erfahrungen, Leben und Dichtung fallen fast zusammen. Er schreibt alle seine Romane fernab der Heimat, doch lebt er ganz stark in der Erinnerung dieser Heimat: Er lässt die Menschen in ihrem Dialekt des Nürnberger Landes zu Wort kommen, breit, derb, direkt. Es gelingt ihm, die Atmosphäre der fränkischen Landschaft einzufangen. Dörfer und Berge, Mühlen und Flüsschen sind, wenn auch unter anderen Namen, zu erkennen.

Posthum bringt der Aufbau-Verlag eine vollständige Ausgabe seiner Werke in acht Bänden heraus. In der Bundesrepublik hingegen gerät er fast völlig in Vergessenheit.

Preise & Auszeichnungen

Ebenfalls posthum erhält Scharrer den Literaturpreis des Landes Mecklenburg.

Armanski, Gerhard (1992): Adam Scharrer. In: Fränkische Literatouren. Treuchtlingen, S. 208-221.

Greubel, Evelyn; Vollmuth, Gudrun (1998): Adam Scharrer. Heimat- und Geschichtsverein Neunkirchen am Sand.

Kindlers Literaturlexikon (1974): Maulwürfe. Ein deutscher Bauernroman. S. 10791f.

Schütz, Hans (1988): Scharrer, Adam. In: Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. München, S. 240-245.